【一】

南北向的新街口大街沿线,是北京的“电影区”:北边的北太平庄,有北影厂、新影厂、洗印厂和电影学院;往南的小西天,是中影公司、电影资料馆和青影厂之所在。再往南,从积水潭地铁站开始,一直到护国寺,从前是音像一条街,路东一侧,交错嵌着大大小小十多家碟店。2000年前后,积水潭周边,还有几家特色店,主打牛皮纸袋包装、片名全手写的文艺片刻录版VCD,卖得不便宜,但每天顾客盈门。

音像街的终点是以小吃盛名的护国寺,拐进东边窄窄的胡同,街口不远处,夹在新疆烤串、成都小吃之间的,是一家无名碟店。特色是不卖正版和CD,只有电影和美剧。

老板是个瘦削的京城土著,不热情,但肯买十赠一,结账时偶尔会捡出某张碟夸一句,“这片儿不错”。有一次,他在我身边接电话,言谈间大略能听出来,他是北影厂或新影厂的职工。后来,快要开奥运会,小店关张了,根据未经证实的坊间传言表示,老板还被抓了。

新街口沿街的音像店,这个时候已经陆续消失了不少。京城南北的其他几处“淘碟胜地”,也都凋零了。著名的“北口文化”,位于北三环和平里影协大楼附近,常备常销相当齐全的大师作品合集,据说贾樟柯也来光顾过,还碰到了店伙计向他推荐“贾科长导的”“新出的文艺片”。不过2007年之后,“北口”开开关关,又从路南迁到路北,终归彻底停业。

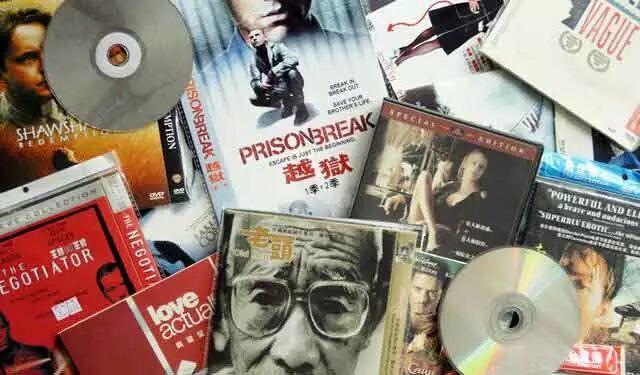

(北京昔日的“淘碟胜地”已逐渐凋零)

不只北京,类似的局面在祖国各地或疾或徐地搬演着。2010年的春节假期,我在老家贵阳的市西路地下商场里,用“十块钱五盘”的价格,淘到了不少冷僻片子。坐在小板凳上的老板搓着手说,就算这批尾货清不掉,下个礼拜也不做了。等到元宵过完,老汪给我发来短信,说他去上海开包子铺,不回北京卖碟了,我于是彻底觉悟:“淘碟”时代,落幕了。

【二】

老汪是我在2002年夏天时认识的,当时他拖着两个大号拉杆箱,腼腆又麻利地钻进我们编辑部,把箱子放倒拉开,露出几百张DVD,说又进了好多好片子,老师们慢慢挑。

办公室前辈告诉我,他是定期上门到社里卖碟的,东西不错。老汪大体一个月来一回,不同的楼层,不同的科室,挨个敲门。临走时还会拿出小本,记下不同的需求,尽量补货,下回送到。后来,我们编辑部搬到木樨地,他来得更勤了。

原来,中央电视台就在附近,在台里各频道和周边关联单位工作的人,多数喜欢淘碟,所以这一带是老汪的大本营(连“毕福剑、赵宝刚都常买”)。再后来,我跳槽进了一家电影杂志,办公在东交民巷,他也跟着过来了,但很快发现电影杂志的编辑们太挑剔,而且大多数片子“都看过”、“都有”,反而没多少生意,我跟他一年见不到几面了。

其实一开始,“卖盘”并不在老汪的人生规划里。他是安徽人,因为老大老二都是女孩,“在村里有点抬不起头”,于是去上海打工,学做包子。听说北京不错,又跟着朋友过来,但包子买卖还没开张,就被新认识的老乡叫上,一起到过街天桥上卖起了DVD,而且收入不错,索性改行了。

一位央视的导演老来买,还叫他送货到办公室,从此老汪就转型为上门服务,轮流进出首都各路文化单位,既不必风餐露宿,更不用花大价钱去盘门面,而最大的风险,不过是有几次被大楼保安扣了整箱碟。不过,最后两年生意慢慢淡下来,而且拖着满箱碟也没法过地铁和火车的安检了。所以时隔9年,老汪只能又改行了。

湖北人瞿哥,是我认识的另一个有俩闺女而来北京打工的人。他从建筑小工入行,参与建设过奥运场馆,后来当上了工头。2009年的秋天,我在北京东北角在建的大商场“朝阳大悦城”的施工现场、还没完工的金逸影城里,听他仔细讲解“盖电影院”的各种工艺要点。

后来我们闲聊,他自嘲说在六七个影院工地干过了,但平生只进影院看过两次电影,头一回是《泰坦尼克号》,第二次就是《满城尽带黄金甲》了。不过他说,其实自己特别喜欢电影,下工之后,除了跟工友打扑克,剩下的最大消遣,就是放碟看片。碟片是他在工地附近地摊上买的,而在孝感老家,他另外还有几十盘珍藏。

(资料图:卖碟人)

【三】

瞿哥的碟,当然不是从老汪那里买的。然而,不管是毕福剑这样的名流,还是瞿哥那样的普通人,在很长一段时间里,他们都能从老汪或老汪的同行那里,买到各种各样的影视碟,又容易又便宜。最早是录音带,然后是录像带和LD,再后来是VCD和DVD。中国大地上,或许除了食品和通讯之外,再没有其他产业,能像我们的盗版音像一样遍及城乡、覆盖全民。

这是技术进步和民营经济相遇后的一次奇迹:这个地下产业,高效、周密地建起了一整套涵盖全国的供应渠道和销售网络,而且彻底的市场化,还带来了持续不断的产量提高、质量提升,以及成本下降、价格降低。

中国的“后发优势”,在这个行当里,体现得特别淋漓尽致——人类百年娱乐工业史上的精华(甚至是糟粕),全都在短时间内,大爆炸一般地蜂拥而来。

一个典型的中国影迷的电视柜里,往往交错堆叠着卓别林、伯格曼、黑泽明、张艺谋、王家卫、冯小刚……只要有相当的精力和一定的财力,个人组建一个堪比国家级电影资料馆馆藏规模的影碟片库,并不算特别难。而有追求的“碟商”们,则会在一张DVD里,集成同一作品不同年代、不同版本的优点,例如,以“美版画质”,加上“日版DTS音轨”、“台版中字”、“法版花絮”,打造出超值的“终极发烧白金珍藏版”。

(资料图:民国时的上海大光明电影院)

从民国时代直到上世纪80年代,中国的大众娱乐是属于电影的。尤其在建国后,不但乡镇一级都配备了礼堂式影院,甚至不通水电的乡村,也会定期迎来流动放映队带上门的露天电影。然而,90年代,电视机的普及,让“在家看电视”迅速取代了“出门看电影”。

不过,我们只允许官营的电视节目的供给,丝毫不比电影节目充裕(和有趣),作为近乎必须的补充,70年代诞生于西方的家庭影音技术及行业,就空前蓬勃地在中国得到了移植——尽管以非法的方式。

百多年来,吾国有识之士的终极之梦,乃是“开启民智”。但不夸张地说,直到盗版视听的普及,这个目标才第一次真正地接近实现。“盗版”“盗版”,盗来了难以计数的境外音乐和影像,而它们帮助我们“睁眼看世界”的程度,恐怕远远超过了之前种种努力的总和。

所以,三十多年来“盗版”屡禁不止,除了有电视机、影碟机、光盘厂商在“GDP最大”的主旋律下,始终能得到地方保护的经济原因之外,其实,更有一层超越知识产权法之上的道德前提——人民需要盗版盘。

【四】

不过,由于科技的进步,在今天,无论正版盗版,中国的光盘音像业几乎彻底垮掉了。其惨烈程度,甚至比已被宣判死刑的纸媒体更严重。当然,“盗版”“正版”都未消亡,只是影音节目挣脱了物理介质的束缚,以数字形式在互联网上被传播、在“多屏”上被观看。

数字取代模拟,是时代的不可逆大势。这场革命带来的,其实是一场生活方式的改变——去“街角”或“城里”的书店、报刊亭、音像店,买报纸买杂志买书买碟,本是物理的、世俗的生活的一部分,在今天却变成了虚拟的、私人的体验。

而且,从前大多数人通过实体出版物来消费资讯和影音,几乎没有年龄、收入和知识上的门槛。然而,到了互联网及移动互联网为王的时代,情况却不一样了。

作为实体的盗版碟的消亡,看起来是从“收费”转向了“免费”,然而对于小孩、老人及中低阶层来说,没了盗版碟商的“服务”,他们一度拥有的选择权却近乎丧失了。因为比起又便宜又省事的一张张光盘,用电脑和手机鼓捣音频视频,实在有非常的难度——尤其是取得节目的方式比从前复杂得多了。

尽管在这个阶段里,还伴生着国产电影、电视剧、综艺节目的繁荣,“供给总量”或许并没有下降,但“看什么节目”却比以往更甚地变成了一种划分人群的方法。

这种划分在“年轻人”里也出现了,只是以另一种形态:社交网站、搜索引擎对“用户行为习惯”的收集,能做到的往往只是对既有的个人趣味的深入挖掘,却很难开拓广度。

也就是说,字幕组取代盗版商,新一代观众中诞生了愈发专业的美剧迷、英剧迷、泰剧迷、欧洲文艺片控……可是,他们彼此之间也愈发地“人以群分”了。

然而,曾几何时,比他们年长的那些热衷“淘碟”的前辈们,在口味上却驳杂且博爱:碟友们往往同时热爱好莱坞、欧洲大师、重口味怪鸡电影、日剧韩剧美剧纪录片……尽管这其实只是饿久了之后觉得什么都好吃什么都想吃的结果,但也的确带来了一种朴素的集体主义、平等主义——不管是身处北京上海这样的大城市,还是汾阳思茅这样的小地方,一张张廉价的塑料盘片,代表着我们一起拥有了昆汀、杨德昌、安哲洛普洛斯。

【五】

到了高清时代,电视剧迷们无论以何种渠道取得“资源”,在平板电视上所播出的音画质量,和海外同道享受到的已经毫无二致。然而,对于乐迷和影迷来说,情况不同,“家用规格”的CD和蓝光,终究无法和现场及影院体验相提并论。

到了如今,大多数人已经同意,“看碟”和“看电影”确实是两回事,黑屋子、大银幕、多声道和“集体观看”,混合而出的滋味,终究是客厅里的小荧屏无法比拟的。所以电影票房年年攀升,电影行当火得无以复加。

也正在此时,中国电影界开始狂热地追逐起了电影节,境外电影节变成了国产片出口转内销的秀场和卖场,而本土的北京、上海的电影节,除了是业内人士自己的大市集,更因其规模巨大的展映单元,而被视为所谓的“影迷的狂欢”。——不过,仔细想想,这些集中了中外新旧佳作的放映,真正服务的,其实只是京沪两市的市民们(媒体热衷报道的外地影迷如何请着假、打着“飞的”去看片,但无疑只是极少数)。

(2015年6月21日,第18届上海国际电影节闭幕。《烈日灼心》揽下最佳导演、最佳男主角两项大奖,其中三位主演邓超、段奕宏、郭涛同时摘得影帝,图片源自腾讯娱乐。)

北影节和上影节面目相近,展映单元都包括影史经典和中外新作,尤其前者是主菜。这些耳熟能详、“看碟看了十多遍”的名作,对于很多影迷而言,能在大银幕上领教一次,实在难得,甚至很可能真是三十年一遇。

可是,尴尬在于,这些影片的绝大多数,在很多国家,既是电视台常播的节目,更在艺术影院里长期循环排映着。总之这本来就是影迷、乃至普通观众的生活常态的一部分。由于可以无限制拷贝,所以比起戏剧、音乐会、美术展,电影更能摆脱时间和空间的限制。然而,众所周知,在“我们这里”,电影受到的管辖,远比其他门类的艺术严厉得多。电影节放映,也就成了合法途径里,仅有的小小的例外。

欧美一城一地常有各色名目的影展,极端者如法国,更是恨不得一年有三四百个电影节,再不用说他们另有分布广泛的艺术影院和作为日常供应的老片重映。可是,出于种种原因,红火的中国电影业时至今日却依然缺乏这些东西。京沪电影节的热闹,其底色实际是国家对电影节牌照的严格管控(至今官方只批准了5个)。

家庭影院时代,琳琅满目的盗版碟为中国影迷提供了无比丰富的观影菜单,而在“重回影院”的今天,大多数的观众却没有多少点餐余地,只有北京上海的少数人,能在每年的三月、六月吃到特供。

当所有人都只能通过看碟来“礼拜经典”之时,大城市和小县城的差距被弭平了,但到了“4K修复”和“1080P”变成区别的时候,这个差距又悄悄出现了。

中国的影迷纪元,从“盗版碟”变迁到了“电影节”,凸显出的是一种两极化的景观:我们幸福的是,在“看碟”上,我们领先着全世界;但不幸的是,在“看电影”上,我们实在又贫瘠得可怜。

(本文原标题为《中国影迷的幸福与不幸:盗版碟和电影节》)