▍一

听说李辉来“南国书香节”搞名家讲座,我给他打电话,说想在8月19日做个采访,拍几张照片。

放下电话,我想起在一张报纸上看到记者照的像,李辉穿得吊儿郎当,赶快补了一条短信:“19号拍照,你收拾得整齐一点。”

叮咚,马上收到他的回复:“行,19号我整容。”

我转头跟太太讲:“这家伙跟‘二流堂’分子混,整一个学坏了。”

▍二

“二流堂”是抗战时吴祖光、唐瑜、丁聪和凤子他们一伙艺术家的小圈子,一群绝顶聪明的人,“文化大革命”的时候成了“反革命集团”,让《人民日报》点名批判。

李辉不但和“二流堂”的“分子”们很熟,还跟其他很多文化老人交朋友,收集了数不清的第一手材料。他特别勤快,写了讲胡风、沈从文、丁玲、丁聪、萧乾、黄苗子、郁风、杜高和黄永玉等人的三十多本书,翻译过《看得见风景的房间》、《枯季思絮》和《美国记者在中国革命中的冒险与磨难》之类小说、散文和专著,还整理出版了吴祖光和冯亦代的日记,主编过好几套记录现代中国文化的丛书,获得鲁迅文学奖和华语文学传媒奖。

他的“老朋友”一个又一个去世,他们很多事情就靠李辉及时记了下来。有的学者研究一两个现代人物,收集了大量史料,搞得很精深。但没有人像李辉写的范围那么广,收集的原始材料那么多。

他在广州呆两天,还要见一些人,我们只有两个钟头采访和拍照。

路上不太挤,出租车早了到达。我们在外商大酒店漂亮的大堂坐了一会。差十分钟九点,我给李辉打电话。他说还在吃早饭,我说不急。

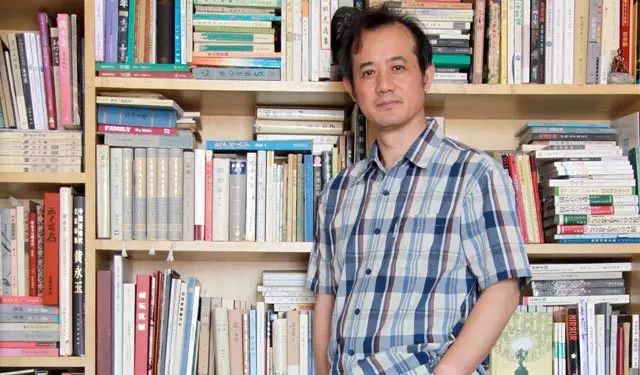

他很快就从大堂另一头的餐厅冒出来,往我们这边走。李辉老了,头发稀疏了很多,原来右边额头标志性的那撮下垂卷发已经不见踪影。年近六十,这不奇怪。事实上,李辉还挺精神,走路带着一阵风。他皮肤比较暗,中等个头,消瘦结实。

但我的警告没有用:那家伙穿着一件皱皱巴巴的花格子衬衫。不知为什么保安没把他赶出酒店。

我在电话上讲了想知道些什么。他很健谈,在回房间的路上就讲开了,以后一直顺着说下去,几乎不用提问。

▍三

李辉1956年出生在湖北随县,上头有个哥哥,后来添了个妹妹。

他父亲念过两年中学,又到湖北农业学校培训了一年。李辉不到一岁,父亲就到一个乡当农业技术推广站站长。乡是农村里比镇还要小的地方,有好长一段时间叫“公社”。母亲在乡下教小学,是正儿八经吃皇粮的公办教师,不过她自己也只是小学毕业。李辉家就在学校残破的院子里。

▲作者注:2015年李辉在广州摄影/修图:袁征灯光:章深

1968年,父亲调到县城郊区的农业推广站,他们全家进了城。那时“文化大革命”已经闹了好一阵。

他父亲刚出生,奶奶就死了,爷爷续弦娶了第二个妻子。父亲只有几岁的时候,爷爷也死了。1950年土改,父亲的后妈有一些地,被划成地主。其实她老人家恐怕也富不到哪里去。我太太插话问他家到底有多少田。李辉一脸茫然地说:“不知道。”

地主是头号“阶级敌人”,他们的孩子是“狗崽子”。领导有权,自然想怎么整就怎么整;百姓是“革命群众”,随便找个理由也可以收拾那样的贱民。为了生存,李辉的父亲在外头总是低声下气,把上上下下的关系搞得很好。但压力太大,他一回家就发脾气。

母亲默默忍受着一切不幸,平静地照顾全家大小和她的学生,一年又一年。

李辉小时候受妈妈的影响最大。

按理每个人都是独立的生命,应该只对自己的行为负责。但牵连家族的风气在中国一直没有断。好像一个人红,第二代就红,第三代也红;一个人黑,第二代就黑,第三代也黑。

就因为爷爷的后妻有点田,李辉低人一等。念小学五年级的时候,学生要填一张表。大家都在课室里写,表上有一栏是“家庭成分”。李辉很不情愿地填了“地主”。

事情马上传开,好些同学骂他,挖苦他。以后班里最脏最累的活都要他干。李辉一个人做卫生,满头是汗。其他同学围在边上,像看猴一样,还说些难听的话。

谈到这里,我太太插话说,李辉可能填错了,应该写父亲的职业。他爸爸是农业技术推广站长,可以填“干部”,起码可以填“职员”。

我和太太不在一个省长大,也填过很多那种荒唐的表。我记得的情况跟太太一样。

李辉执迷不悟,说我们搞错了。

无论如何,就算前辈造了孽,那也是他们自己的事。要完全无辜的后代填“家庭成分”,往自己脸上抹黑,跟着前辈受惩罚,那是很野蛮的制度。

李辉学着妈妈的样子,没有打蔫,咬紧牙关坚持。他不说什么,就靠苦干证明自己。他的功课越来越好,做集体的事情也卖力,慢慢得到多数同学的尊重。

▍四

毛主席说:“学制要缩短,教育要革命”。全国中学从六年变成两年初中、两年高中。

1974年,李辉高中毕业。上头说“知识青年”应该“接受贫下中农再教育”,要他们到农村去。那时的宣传说工人比农民更先进,如果是“接受再教育”,为啥不让“知识青年”进工厂跟最先进的阶级学习?“接受再教育”不像真话。

把中学毕业生赶到乡下,那是很不负责任的政策。一个福建的小学老师写信给毛主席,说“知识青年”在农村根本养不活自己。于是全国推广“株洲经验”,让中学毕业生父母的机构跟农村的人民公社“挂钩”,把孩子集中送到乡下一个地方,要他们父母的机构帮着照管那些“知识青年”。李辉的妈妈已经调到一家百货商店。他和县里商业系统五六十个职工的孩子一起下乡,跟农民一块建茶场。

干活很累。他们先用锄头、铁镐在山坡劈出一层一层平地,挖好水沟,然后刨坑种茶树。大家一起在食堂吃饭,伙食挺糟,还吃不饱。政府每个月给八块钱补贴,另外看个人干活多少,在生产队记工分,一个月大概有五到七块钱,自己可以勉强生存。但要结婚生子,过正常的家庭生活,那就不够了。

当局控制了整个社会,百姓完全没有选择。李辉他们根本没有去想将来怎么办。好在青年男女住一起,打打闹闹,可以麻痹一下自己。

那时各种“宣传队”、“文工团”特别多,唱红歌,跳革命舞。李辉长得帅,身材一流,很能跳舞,在流行的“革命舞剧”《白毛女》里演男主角大春。

他的哥哥下乡早。当时还没有用株洲的办法,“知识青年”分散的各条村子当农民,不能抱团取暖。李辉去看过,那生活真叫苦。

▍五

毛主席去世,“文化大革命”就不再搞了。“知识青年”陆陆续续回到城里。

1977年初,李辉进了湖北油泵油嘴厂。这个厂有两千多人,跟另一个工厂合办子弟学校。李辉的爸爸喜欢看书,还挺能写。五十年代毛主席主编的《中国农村的社会主义高潮》里就有他的文章。受父亲影响,李辉也爱写点东西,原来是知识青年写作函授班的学员,还在公社小学代过两个月课。工厂的人看了档案,叫他去子弟学校教语文。还有一个女“知青”被挑去教数学。

那一年10月,上头突然说要恢复大学的招生考试。李辉从小就想到外头看看,经常翻着一本中国地图册做白日梦。这时他觉得机会来了,准备考其他省的大学,到外面的城市念书。李辉并不特别着急当大学生,考不上也无所谓,留在工厂教中学就挺好。他只是想碰运气,看能不能出去开开眼界。

他爸爸马上反对,说1950年以后政治运动没停过,几乎都是整读书人,念大学有什么好?

儿子不听他的话。

父亲又说,要上学也不能念文科,念文科是自己找死。

李辉还是不听。那时考生是奔自己的兴趣上大学的,先报志愿后考试。李辉喜欢文学,报了复旦大学中文系、中山大学中文系和南京大学中文系。三个学校都在南方。他怕北方冷,还怕饭菜吃不惯。

10月开始复习,12月就考试。机会很少,全国平均一百人争五个位子。好在李辉过去念小学和中学憋了一股气,功课不赖。在学校做事,好些老师可以帮他复习。李辉的数学搞不通,就问一起进子弟学校的女教师。她复习语文有困难,就来找李辉。

结果李辉上了复旦,那女孩考进东北的一家名校。

▲李辉在家中书房李辉供图

▍六

李辉开始没有特别在乎这个机会。

一到复旦,他马上参加了学校文工团的舞蹈队。

“文化大革命”开始,全国高校就停了招生考试。1970年以后有过一些“工农兵学员”,但那是上头挑的,一般人不能指望。李辉那一级和半年后入学的1978级多数是“文化大革命”时积攒下来的好学青年,能人挺多。

李辉班上好几个同学进复旦以前就发表过小说、诗歌和文章,小有名气。“文大化革命”不闹了,高校重新打开大门,大家都很兴奋,觉得中国的经济文化一下就会世界领先。班里搞了诗歌组、散文组和小说组,作品贴在宿舍走廊的墙报《百花》。

开学才两个多月,同学互相还不大熟,卢新华控诉“文化大革命”的小说《伤痕》就上了《百花》。以后一连几天,墙报前挤满了人,好些学生边看边抄,边看边流眼泪。《文汇报》知道了,要拿去发表。中文系里有不同意见,开了辩论会。有人为那小说叫好;也有人批评主人公太软弱,不是典型的正面人物。一些同学写支持那篇小说的公开信,李辉在上面签了名。

《伤痕》登上《文汇报》,马上引起轰动,得了那一年的全国优秀短篇小说奖,还激起“伤痕文学”的浪潮,各地轰地冒出无数回忆“文化大革命”的小说。这件事对李辉后来搞纪实文学有影响。但在那个时候,他还是在文工团里跳个不停。

快活不知时候过,一年级眼看就要完了。同班的陈思和比李辉大两岁,念大学之前就发表过文章,好学稳重。一次下课,他跟李辉讲:“咱们一块研究巴金吧。”现代文学史的课刚讲过巴金,巴金的儿子又跟他们同班。李辉马上答应。

▍七

他们去系资料室借《巴金文集》。

资料员是个瘦小的老头。他听说两个小年轻想研究巴金,就把他们领到另一个书架,指着一排发黄的书说:“研究一个作家,得先看他小说最早的版本,再看后来修改过的本子,对比前后变化。”

这是认真做学问的办法,但当时上课没讲过。相反,课堂里的说法变来变去。党史老师头一个星期还骂彭德怀搞“反党集团”,下一个星期就夸他是忠诚的革命家。听了资料室里老先生的话,李辉突然觉得,文科也有真学问,也有真正的学问家。

原来这位老人是贾植芳先生,有名的小说家、翻译家和现代文学史专家。贾先生在1955年被说成是“胡风集团骨干”,四次关进大牢,1966年放出来,在复旦印刷厂和建筑队做工,李辉见到他的时候刚去掉“反革命”罪名,还不让上课,在资料室里打杂。

李辉不再参加文工团的活动,认认真真研究巴金,不停地往资料室,往贾先生家里跑,向老人家请教,听老人家讲现代作家的旧事。

李辉成了另一个人。

1979年贾先生恢复了教授职务。上头承认批判“胡风反革命集团”完全搞错了,是个大冤案。中国社会科学院文学研究所请贾先生主编《中国现代文学研究资料丛书》的《巴金专集》。他叫李辉、陈思和参加,跟几个老师一块搞。这使李辉养成了收集资料的习惯。

贾先生还介绍李辉认识被说成“胡风集团分子”的老文学家。胡风的太太梅志到贾先生家吃饭,贾先生也叫上李辉。

(未完待续)