尽管结核病在富裕国家已经十分罕见,但在南非的部分地区,其感染率依旧居高不下。盖茨基金会希望在未来20年内帮助彻底根除这种疾病。图片来源:MICHAEL VAN ROOYEN

虽然这只是一次面向临床试验参与者的常规检查,但一名40多岁的南非店员艾丽丝(Alice)却十分重视,在前往研究机构“Be Part Yoluntu”中心(Be Part Yoluntu Centre)前,她用心打扮了一番,穿上了自己最好的行头:下着长裤,上身搭配一件衬衫,脚蹬一双低跟鞋。在接受《财富》杂志的采访时,她表示希望自己的衣着看起来“得体”一点,因为这座位于南非开普敦东北部姆贝奎尼镇的诊所对她来说意义非凡,“来到这里之后,我意识到,健康比什么都重要。”

对艾丽丝和其他参与新型结核病疫苗的全球临床试验的受试者而言,“这不仅是一剂静脉注射。”该中心的医生兼研究员罗纳德·卡普(Ronald Kapp)博士解释道,“这更是一次尊严的加冕。”

在这片结核病肆虐、失业率与贫困率双高的土地上,几乎每个人都有亲友或邻居因为这种细菌性肺部疾病而患病或离世。这种疾病的致死过程极为痛苦。结核病曾经被称为“痨病”,作为全球最致命的传染病,它仿佛能够从内部一点点吞噬人类的身体,有时甚至会让患者的肺部充满积液。艾丽丝(为保护其身份信息、确保临床试验的完整性,此处为化名)是三个孩子的母亲。她表示,可以参与这款可能成为百年来首支结核病新疫苗的III期试验令她倍感自豪——卫生研究人员希望该疫苗最终能够在全球根除结核病。艾丽丝告诉《财富》杂志,包括本研究[由远在西雅图的盖茨基金会(Gates Foundation)与惠康基金会(Wellcome)共同资助]在内,此类工作“将拯救世界”。

这种疾病可防可控,但在2023年仍然导致了125万人死亡。对慈善家比尔·盖茨(Bill Gates)来说,这是一场悲剧,但也蕴藏着机遇。这位微软公司(Microsoft)的联合创始人指出:“人类在结核病诊断工具、药物和疫苗研发方面的投入如此之少,令人咋舌。”接着,他又用自己逻辑缜密、科技范的标志性口吻解释道:“这种疾病之所以没有得到足够的重视,只是因为其目前只在贫困国家肆虐。”盖茨称,其基金会计划扭转这一局面,推动前述三大领域的研发工作实现“突破”。

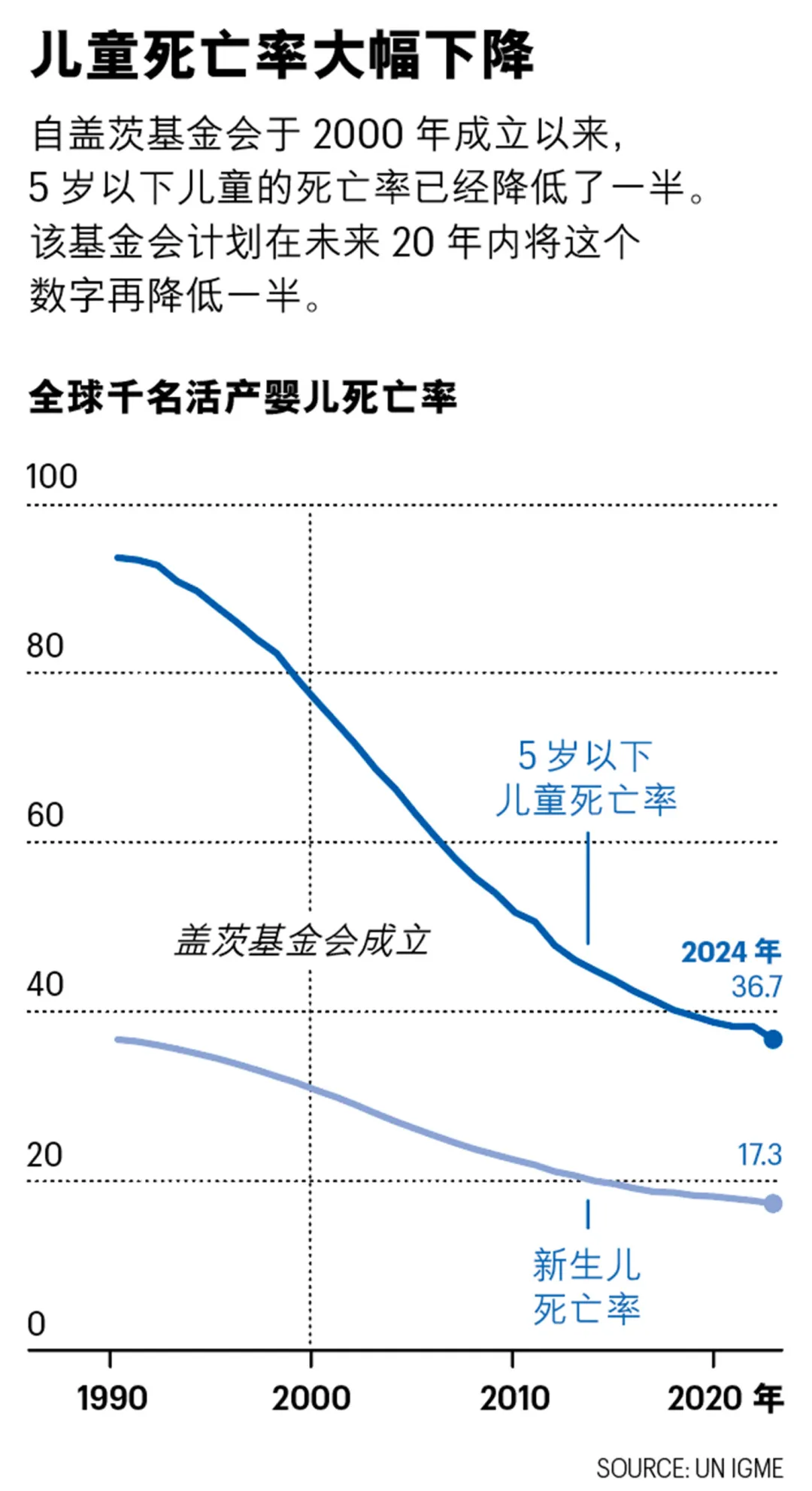

盖茨向《财富》杂志透露,他为相关的工作设定了硬性期限,并确定了基金会未来20年在全球公共卫生领域的宏伟目标:该基金会承诺在未来20年投入2,000亿美元,将年度支出翻倍。这家基金会计划在此期间完成的任务包括:将包括结核病在内的多种疾病的死亡率“清零”或大幅降低、将儿童死亡率降低一半、大幅降低孕产妇死亡率,以及对包括人工智能在内的健康创新进行投资,推动缓解贫困问题。在完成上述任务后,该基金会将结束运营。

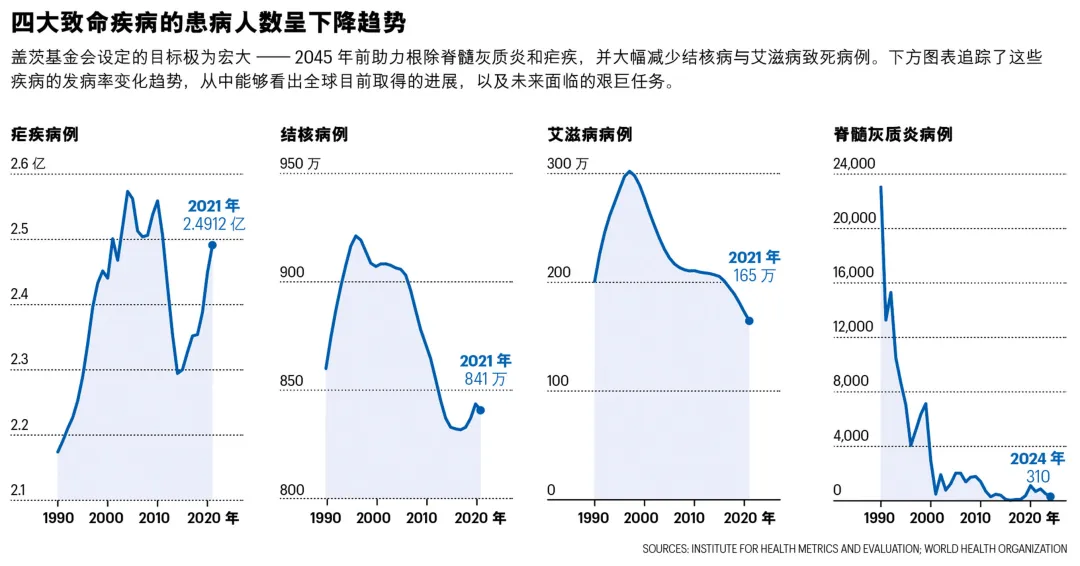

毫不夸张地说,盖茨基金会已经直接或间接改变了全球卫生图景。自20世纪90年代中期以来,艾滋病(HIV)的感染率下降了60%,在2000年至2019年期间,5岁以下的儿童因为疟疾而死亡的人数减少了超过30%。据联合国(UN)估计,自2000年以来,全球的抗结核病工作已经挽救了7,900万人的生命。而盖茨基金会在上述每项成就的取得中都发挥了中流砥柱的作用。

该基金会希望可以在2045年前帮助根除脊髓灰质炎和疟疾,并将结核病与艾滋病的死亡率降低90%。盖茨还称,到2045年,全球儿童的死亡人数“肯定”能够再降一半,至250万以下。(目前,每年依旧有500万名儿童在5岁前夭亡——虽然较2000年已经减少一半,但这一数字仍旧触目惊心。)

对于如此规模的慈善机构而言,此举可谓空前。而该计划的提出又恰逢目前这样一个前所未有的历史节点。受到美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)大幅削减国际援助、许多国家纷纷效仿的影响,全球贫困地区的公共卫生体系与过去几十年取得的脆弱进展正在遭受沉重打击。

在今年4月底的采访中,盖茨称当前的局势可谓“岌岌可危”,随后更直言,削减援助将带来致命后果,他告诉《财富》杂志:“我们(削减援助相当于)剥夺儿童接种疫苗的权利,许多孩子会因此而丧生。”盖茨表示,我们目前正站在历史的十字路口。他在2024年的一封公开信里发问:“未来,当我们回看这段岁月时,是会将其视为一个黄金时代的终结?还是新一轮全球卫生浪潮奔涌而来前的短暂序曲?”

事实上,凝聚全球卫生关键参与者的庞大网络(在该网络的构建过程中,盖茨及其基金会贡献了巨大力量)已有瓦解之兆。结核病已经卷土重来,为遏制艾滋病传播而成立、向成人与儿童提供暴露前预防(PrEP)与抗病毒治疗的艾滋病防治项目,正在面临救命药物断供危机。蚊虫依然是这颗星球上最致命的生物,美国国际开发署(United States Agency for International Development)2025年年初的备忘录预测,若削减疟疾防治资金,一年后全球或将激增1,500万例新增病例。

在发达国家的政府纷纷削减对全球贫困人口和患病人口的援助之际,盖茨能否凭借其基金会的2,000亿美元资金力挽狂澜?还是说国际援助浪潮的退却终将让这座慈善孤岛陷入困境,在缺少更广泛集体行动的情况下,再也无法实现其“挽救本可防范的生命损失”的崇高理想?

盖茨本人首先承认自己并不知晓这个问题的答案。“这种不确定性直接关系着未来20年我们可以取得多少成果,这可能是目前最大的未知数。”他说,“过去和我们一起投身这项事业的那些伙伴是会像过去一样慷慨奉献,还是会转向只关心自身事务,坐视数百万人死亡而不顾?”

梅琳达·弗伦奇·盖茨(Melinda French Gates)对《财富》杂志表示,如果后者成为现实,将会造成“毁灭性”后果,而且会“浪费大量资源”。“我们费尽心力建设了这些基础设施,难道要白白放弃,任其自生自灭?”她问道,“如果公共部门退出这项事业,就将会留下永远无法填上的缺口。绝对填不上……让我彻夜难眠的是,维系我们组织的纽带正在逐渐瓦解。”

在与比尔·盖茨离婚三年之后,梅琳达离开了比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation,该基金会后来更名为“盖茨基金会”)。她表示,虽然没有参与此次决策,但她清楚,花光盖茨的巨额财富本来就是基金会的目标之一。梅琳达在今年2月告诉《财富》杂志,“现在把这项计划公之于众很了不起。”

尽管盖茨基金会已经计划在未来20年捐出巨额资金,但对全球众多依赖其慷慨资助的组织来说,这个决定却仍然像苦药一般难以下咽。眼下,各大非营利组织正在艰难消化着这则消息,它们必须为盖茨基金会的“退场”计划做好准备。待到20年之期结束,谁能够或谁愿意接下这副重担?目前依旧没有答案。

盖茨基金会的首席执行官马克·苏斯曼(Mark Suzman)指出,未来20年,该基金会将对接棒者一事进行“审慎且负责任的规划”。他说:“我们深信并期待,未来必将涌现出更具济世情怀的新生代慈善力量——他们不仅会肩负起这项光荣的使命,更会将其视为值得传承守护的事业。”

在2000年那狂飙突进的岁月里,全球化浪潮方兴未艾,科技革命初见曙光。盖茨夫妇初享为人父母之乐,也迎来了命运的空前馈赠——微软公司以5,950亿美元的市值登顶全球最具商业价值的企业,二人掌控的财富规模直冲云霄。于是二人携手比尔的父亲老比尔·盖茨(Bill Gates Sr.),开始寻找值得解决的全球性难题。

梅琳达·盖茨至今清晰记得,在美国华盛顿州雷德蒙市的比萨店“Big Time Pizza”餐厅楼上的那间办公室,她曾经与基金会最早的两名员工一同研读数据,当时看着触目惊心的图表,她对传染病在全球最贫困国家肆虐的严重程度有了深刻认识。那个年代,每天有1,500名5岁以下儿童因为疟疾而丧生,2000年,结核病的致死人数达到350万,撒哈拉以南非洲(sub-Saharan Africa)与亚洲部分地区的父母因为惧怕麻疹季夺走孩子的性命,导致他们甚至不敢为新生儿取名。

21世纪初的全球公共卫生事业虽然面临着严峻形势,但充满着乐观气氛。当时,美国共和党和民主党就抗击全球最致命疾病一事达成了跨党派共识,美国国会对多项重大倡议提供了支持,例如2003年美国总统乔治·W·布什(George W. Bush)设立的总统防治艾滋病紧急救援计划(President's Emergency Plan for AIDS Relief)。联合国的所有189个成员国也在2000年一致通过了《联合国千年发展目标》(United Nations’ Millennium Development Goals),誓言在全球范围内降低孕产妇死亡率、消除贫困、遏制致命疾病的蔓延。

今年早些时候,梅琳达在位于美国华盛顿柯克兰的办公室感慨道:“回想我们这些年取得的成绩,简直如梦幻般令人难以置信。”疫苗是取得这些进步的核心。盖茨基金会加码资助轮状病毒、肺炎等致命疾病疫苗的研发与分发,将接种覆盖至全球最贫困国家的数百万名未免疫儿童。该基金会还资助了首支疟疾疫苗、新型口服脊髓灰质炎疫苗等新疫苗的研发工作,还为一种面向中低收入国家的儿童设计的“一针防多病创新组合疫苗”提供了支持。最近,该基金会资助的一项试验证明,只需要一剂(而非两剂到三剂)的HPV疫苗就可以为女性和女童提供有效防护。

盖茨基金会的全球政策与倡导事务总裁加吉·戈什(Gargee Ghosh)回忆道,有一段时间,“各界对推进儿童免疫事业的热情已经逐渐消退,无论是科研端,还是分发端,都毫无创新进展。然后突然间,这位来自西雅图的富商(比尔·盖茨)提出了这么一个问题:‘如果给你10亿美元,你能够做些什么?’……他给了我们追求宏伟目标、重构行业逻辑的自由。”

盖茨夫妇还提出过其他一些他人鲜少提及的尖锐问题,比如为何在贫困国家会有数百万名儿童死于富裕国家几乎已经绝迹的疾病?答案是因为富裕国家的儿童接种了疫苗。那么贫困国家的儿童为何未曾接种相关的疫苗呢?因为穷国无力承担接种疫苗所需要的费用。疫苗又为何如此昂贵呢?

问题在于疫苗制造商在贫困国家看不到市场前景。盖茨夫妇提出了一个解决方案,但需要建立一个全新的全球性机构,把富裕国家和贫穷国家的政府、慈善基金会、制药公司和其他组织联合起来。这些参与者必须达成复杂的合作协议,通过向制药公司承诺进行长期、大批量的采购来换取更低的价格,从而把疫苗批量送达急需人群的手中。相关费用将由慈善基金会和较富裕国家承担。

当时没有人牵头成立这样一个机构,于是盖茨夫妇主动担起了召集各方的重任,牵头成立了后来的非营利组织全球疫苗免疫联盟(Global Alliance for Vaccines and Immunization)。全球疫苗免疫联盟于2000年开始运作,首批推广的有六种疫苗,当时用的是玻璃注射器,而非如今普遍采用的自毁式可回缩注射器。据全球疫苗免疫联盟统计,在盖茨基金会的大力支持下,该机构成立至今已经帮助78个贫困国家的逾11亿名儿童完成了疫苗接种。该基金会的元老们将全球疫苗免疫联盟称为“我们历时最久、规模最大且最成功的投资”。

从那时起至今,疫苗一直是盖茨基金会拯救生命的首要工具,同时也印证了盖茨的“以数据驱动行动、以最低成本实现最大社会效益”理念的可行性。

“这种感觉很好。”盖茨在回忆这一顿悟时刻时说道,“只需要很少的投入,就可以实现拯救生命的壮举。”

在盖茨基金会西雅图总部,克里斯·埃利亚斯(Chris Elias)的转角办公室内,一张巨幅世界地图铺满了整面墙壁,窗外正对着西雅图的地标性建筑之一——太空针塔(Space Needle)。

这位盖茨基金会的全球发展部总裁向《财富》杂志展示了数枚标记着全球最后几十例活跃骨髓灰质炎病例的彩色图钉,它们密集分布于巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地带,那里不仅地处偏远、交通闭塞,甚至不时还有医务人员遇袭事件发生。

全球根除脊髓灰质炎倡议(Global Polio Eradication Initiative)于1988年启动,彼时,该疾病仍旧在125余个国家流行,平均每天有上千名儿童因为该病而导致瘫痪。在盖茨基金会深度参与的多边协作机制推动下,通过开展大规模疫苗接种行动,脊髓灰质炎的流行率已经降低了99%,非洲大陆的最后一例自然感染脊髓灰质炎病例于2016年出现在尼日利亚北部。

自1980年天花被根除以来,脊髓灰质炎就成了最接近被消灭的传染病。今年全球仅报告了10例自然感染脊髓灰质炎病毒的新病例,而且该病毒目前仅在巴基斯坦和阿富汗两个国家流行。2024年,盖茨基金会为“全球根除脊髓灰质炎倡议”提供了40%的资金支持,迄今为止已经投入超过62亿美元。这种严重危害神经系统(影响大脑和脊髓,并且可能导致瘫痪)的毁灭性疾病即将被根除。“我的首要任务是帮助走完根除脊髓灰质炎的最后一公里。”同时担任该倡议的脊髓灰质炎监督委员会主席的埃利亚斯表示,“我们正处于最后的冲刺阶段。”

但跑步的人都知道,最后冲刺阶段往往才是比赛中最难的部分。在根除脊髓灰质炎的战斗中,跑好“最后一公里”意味着要在全球偏远地区找出传播中的零星病例。“问题在于,这些孩子们不在一起。”埃利亚斯解释道,“如果他们都在一起,事情就简单了。但我们要找的下一个孩子可能生活在贫民窟中。政府甚至不知道他们的存在,或是混迹于流动人口、非正规定居点中,甚至可能身处战火纷飞之地……怎么才能找到那些连疫苗长什么样都没有见过的孩子呢?”

在传染病防控领域,“近乎根除”与“彻底根除”之间有着天壤之别,即使只剩下1%的病例,也可能导致疫情死灰复燃。比尔·盖茨对《财富》杂志表示,一定不能放松警惕。他解释说:“一旦放松警惕,这种传染性极强的疾病就会迅速反弹。在根除传染病的战斗中,只有‘清零’才是具有决定意义的神奇数字。”

尽管受到有关疫苗的安全性与有效性的谣言影响,美国和其他一些发达国家的麻疹、结核病等疫情有所抬头,但盖茨基金会当前工作的重点并不在此。埃利亚斯说:“虽然的确有部分群体对疫苗接种持犹豫或拒绝态度,但这只占到很小的比例,大多数儿童之所以未完成免疫接种,还是因为他们未被纳入疫苗接种范围,要么是不知道他们的存在,要么是不知道如何抵达他们所在的地区,要么是因为他们生活在冲突地区或政权崩溃的国家,这些地区往往只能依赖人道主义救援,缺乏体系化的公共卫生服务机构。”

该试验性结核病疫苗(艾丽丝正在通过参与其III期临床试验来协助完成该疫苗的测试)的创新在西方国家鲜少引起关注,但如果能够获得批准,就将改变撒哈拉以南非洲等地区的数百万人的命运。在这些地区,继续依靠1921年获得批准的卡介苗(Bacille Calmette-Guérin vaccine)无法彻底解决现有问题,因为此种疫苗仅能预防儿童罹患重症结核病,而且效力会随时间衰减。活动性结核病患者依然必须接受包括六个月抗生素治疗的漫长疗程,并且过去75年来始终未有新疗法面世,究其根本是因为这类疗法在富裕国家没有市场。

而这种正在接受测试的新型疫苗(采用M72重组蛋白配方的两剂次接种方案)有望成为首支可以降低成人活动性结核病发病的疫苗。该疫苗由生物制药公司葛兰素史克(GSK)获得授权,该公司不仅提供了核心配方成分,还是临床试验的合作方。盖茨医学研究院(Gates Medical Research Institute)负责主导M72疫苗最后阶段的临床应用开发工作,并全额资助该试验。

该疫苗有望根除这种在人类历史的大部分时间里如影随形、挥之不去的疾病。

我们始终专注于解决当下而非未来的问题。”今年2月,盖茨基金会的首席执行官马克·苏斯曼在位于西雅图的双翼结构总部大楼里,一边带领《财富》杂志的团队参观,一边解释道。他特意介绍了展厅内的一件精心装裱过的T恤衫——这件衣物原属于已故南非大主教德斯蒙德·图图(Desmond Tutu),其生前是反种族隔离与人权运动的标志性人物,同时也是推动抗击艾滋病蔓延的关键倡导者之一。

苏斯曼指出,盖茨基金会之所以设定20年的硬性期限并计划以超快速度推进25年前开启的未竟事业,是因为该基金会认为,“我们必须牢牢把握住眼前可见的窗口机遇期。”

不过,未来抗击结核病的征程仍然道阻且长。结核病从绝迹边缘卷土重来的事例值得我们警醒。2024年,美国的新增病例数创下自20世纪50年代美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)建立国家监测系统以来的最高纪录,并出现两例死亡病例。未经治疗的活动性结核患者每年平均能够感染10人至15人。今年3月初,美国国际开发署的一名官员估计,若国际援助资金断裂,全球结核病发病率一年内或将飙升30%。

《一切皆结核》(Everything Is Tuberculosis)的作者约翰·格林(John Green)说:“这种防控体系的系统性倒退不啻为一场人为灾难,因为我们本来可以根除结核病,或者至少能够防止其蔓延到危害公共卫生的程度。”

格林教授指出,这场公共卫生危机实为美国政府政策的必然恶果。“由于我们取消了对结核病的投入,未来十年内或将有数百万人因此而丧生。”他说,“只要美国本土对公共卫生的投入持续缩水、全球结核病防控资金持续匮乏,感染人数就注定会不断增加。”格林直言不讳地称,他不认为慈善机构可以填上政府撤资留下的缺口,“即便资金极为雄厚的慈善基金,也永远无法替代政府在公共卫生领域的作用。”

一系列的全新挑战正在纷至沓来。盖茨基金会的气候模型预测,到2050年,气候变化将使全球新增4,000万名营养不良的儿童。更严峻的问题是,随着气候持续变暖,携带疟疾病毒的蚊群将以前所未有的速度在高海拔地区繁衍扩散。“这些蚊群已经进化出适应城市生态的能力,需要我们引起极大注意。”比尔·盖茨警告称,“气候变化将严重威胁人类健康。”

但苏斯曼强调,困难不应该是我们停滞不前的理由。他认为,对全球卫生议程倡导者而言,当前面临的一大问题是如何推动认知范式的转变,改变“对进步可能缺乏信心”的思维。重塑信心将成为破局的关键,我们“要告诉全世界,要对能够实现的目标保持乐观态度,现在完全有机会加速相关工作,扭转局势恶化的势头。我们希望可以参与到这两方面的工作之中,也希望能够发挥建设性作用,让蓝图成为现实。”

今年1月,就在美国总统特朗普签署行政令、启动撤销美国国际开发署程序的同一周,南半球的姆贝奎尼正在经历着酷暑90华氏度(约32.22摄氏度)的高温炙烤。

提及“美国援助”这个话题,勾起了结核病疫苗临床试验的首席研究员莉兹·赫尔斯特伦(Lize Hellström)博士的许多回忆。她清晰记得,在20世纪90年代至2000年代初南非尚未普及抗逆转录病毒治疗(ART)药物、自己想方设法治疗艾滋病患者的那段岁月。“我们当时只能依靠‘话聊’来鼓励患者坚定生的希望,只能反复告诉他们:‘药物就要来了!你们一定要坚持住。’”赫尔斯特伦回忆道。她补充说,这些药物最终在2004年得以普及,主要得益于美国的援助。

二十余载光阴流转,如今面对这种结核病疫苗的临床试验,赫尔斯特伦博士再次被希望、恐惧与紧迫感交织的复杂情绪所萦绕。攸关生死存亡的挑战丝毫未减,但突破性进展的曙光已然显现。

我们绝对不能放弃希望,她说。与那些正在削减援助预算的海外决策者不同,她与患者的疾苦血肉相连。“扎根在这样的社区,目睹着无处不在的贫困与困境,我们无法做到视而不见。”她强调,“我们不能一走了之。”

走访过无数类似的医疗机构的盖茨对此深有共鸣。在今年4月的一次专访中,他沉思道:“这项工作的难点在于,多数人未能从人性的角度出发面对这些问题,如果你目睹过疟疾病房里濒死的孩童,看到过产后大出血濒死的产妇,你肯定就会从灵魂深处深受触动。”

“我们必须提升应对力度。”他说道,既像自我鞭策,又像在向《财富》杂志庄严宣示,“因为这项事业的价值所在——帮助他人,从未改变。我坚信我们一定会再次踏上前进的征程。这项事业的价值非凡,意义重大,创新动能之强不容小觑。因此,我必须加大倡导力度,努力吸引更多的慈善家加入进来。目前的确是多事之秋,但话说回来,不经历挫折又怎么可以成就伟大的事业?”

盖茨基金会,直面全球化时代的落幕

在盖茨基金会成立25周年之际,消除贫困、抗击可预防疾病的图景与2000年时已经不可同日而语。

世纪之交正逢多边主义的黄金岁月:冷战铁幕甫落,数字时代刚刚开启,人们迫切希望把技术和医疗创新的成果推广到全球的每个角落。当时人们相信,资本主义也能成为造福世界最贫困人群的积极力量。

那时,比尔·盖茨及其当时的妻子梅琳达·弗伦奇·盖茨深信,凭借创新理念、国际合作与巨额资金,许多世界性难题都可以得到解决,而持此信念者绝非少数。

2000年,联合国宣布了以消除贫困和致命疾病为核心的千年发展目标,美国两党也罕见达成共识,共同推动抗击艾滋病等传染病的全球行动。盖茨基金会的首席战略官安库尔·沃拉(Ankur Vora)回忆道:“那是一个团结协作、全力以赴的时代,整个世界考虑的都是如何消除当时的各种不公问题。”

如今,人们对“富裕国家及富人有责任帮助全球贫困人口解决问题”这一观念的共识已经大幅减弱。—A.M.

破解悲剧性谜题:儿童与母亲为何过早离世?

南非索韦托,一具1岁男婴的遗体静卧于光秃秃的检查台上,看起来娇小又脆弱,回天乏术,令人心碎。室内光线昏暗,两名研究人员正在按照标准化流程用针头和拭子从男婴的脑部、肺部、和肝脏提取组织样本。在完成采样后,工作人员把遗体缓缓抬入尸袋,准备妥善安葬。

男婴悲痛欲绝的母亲签署了解剖同意书,该次解剖任务由盖茨基金会资助的儿童健康与死亡预防监测网络(Child Health and Mortality Prevention Surveillance)负责完成。纵观全球,贫困儿童的夭折问题在很大程度上仍旧是未被破解(甚至未被调查)的谜团。而儿童健康与死亡预防监测网络的研究人员的使命就是认真对待每一起儿童死亡的悲剧,将其当作值得调查的事件,而非冰冷的统计数字。

盖茨基金会对数据的执着追求使其能够直击症结,提出各种尖锐问题。“20世纪90年代末,当我问及‘儿童到底因何死亡’时,只能得到一些粗略答案。”盖茨回忆道,“如今,在丰富数据的支持下,我们对全球卫生事务已经有了十分深刻的认识,不再像过去那样浮于表面。”

通过采用这种探究式的研究方法,盖茨基金会收获满满,还根据相关研究结果调整了自身的优先任务和战略方向,包括提出了未来20年雄心勃勃的全球健康计划。—A.M.

译者:Feb

葛继甫(Geoff Colvin)对本文亦有贡献。