……我闻天宝十年前,凉州未作西戎窟。麻衣右衽皆汉民,不省胡尘暂蓬勃。太平之末狂胡乱,犬豕崩腾恣唐突。玄宗未到万里桥,东洛西京一时没。汉土民皆没为虏,饮恨吞声空嗢咽。时看汉月望汉天,怨气冲星成彗孛……

趁着“安史之乱”后唐廷虚弱,吐蕃如愿以偿占领了河陇广大地区。结果,这一地区的行政区划设置,在吐蕃占领时期表现出了明显的“去汉就蕃”现象。原本,唐朝在地方的行政区划是道(府)、州、县三级,县治下设有乡和里。例如地处河西极西端的敦煌,属唐沙州都督府,是县一级的行政单位,下辖十三个乡。而在吐蕃占领河陇地区后,这套行政区划被全盘废除,取而代之的是吐蕃从本土移植而来的“部落”“将领”体系。吐蕃本部部落制中,千户(部落)是最基础的单位,千户之下设有小千户,小千户有五百户,置小千户长一人;小千户之下设有百户,一百户为一“将”,百户长称“勒曲堪”,汉文记载为“将头”;另设小百户主,称为“格儿”。吐蕃占领河陇地区之后,就将河陇地区居民编入相应的部落。譬如在敦煌就废除十三个乡,而设置了行人、丝绵、上、下、撩笼、中元等部落。这些部落不是同时设置的,有些部落后来被取缔或合并,就如上、下两个部落,就是从行人部落分立出来的。

在这些部落之上,吐蕃又设置了“节度使”。《旧唐书·韦皋传》记载:

“赞普遣论莽热以内大相兼东境五道节度兵马都群牧大使,率杂虏十万而来解维州之围。”

吐蕃在新占领的河陇地区设置了五个节度使,即青海节度使、鄯州节度使、河州节度使、凉州节度使和瓜州节度使。其中瓜州节度使大致管辖原唐朝的肃州、瓜州、沙州、伊州和西州;凉州节度使管辖河西走廊东段;河州节度使管辖今甘肃东南一带;鄯州节度使管辖今青海东部;青海节度使管辖今青海湖附近地区。

另外白居易在给吐蕃宰相的《与吐蕃宰相尚绮心儿等书》中写道:

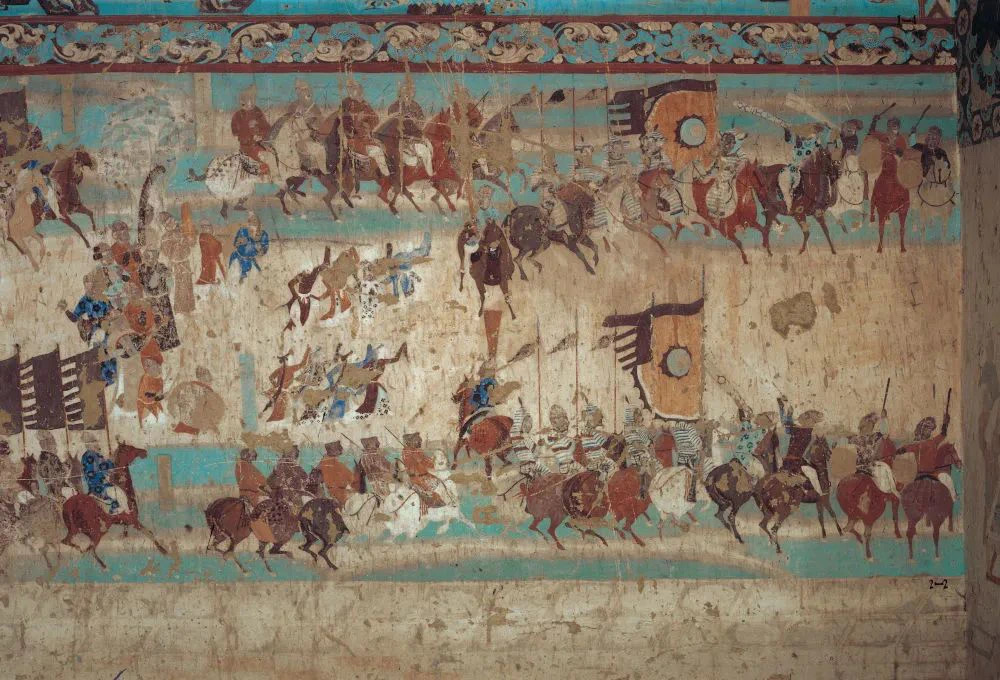

“彼有要事,即令使来;此有要事,亦令使往。若封境之上,小小事意,但令边头节度,两处计会商量:则劳费之间,彼此省便。”这就说明吐蕃的节度使还负责处理辖境内的唐与吐蕃的边境事务。莫高窟第159窟保存着当时曾统治过敦煌的吐蕃国王的形象。来源/敦煌研究院另外,吐蕃占领者还迫使河西地区人民说蕃语、辫发、赭面、纹身、左衽而服。除了制度上的改造,吐蕃也将本土的奴隶制移植到了新占领的河陇地区。大量汉族人民沦为吐蕃奴隶主统治下的奴隶。沈下贤在《对贤良方正直言极谏策》中就这样记载:“自瀚海以东,神鸟、炖煌、张掖、酒泉,东至于金城、会宁……唐人子孙,生为戎奴婢,田牧种作,或聚居城落之间,或散处野泽之中。”吐蕃这个奴隶制政权,对于奴隶的统治是非常残酷的。根据《新唐书·吐蕃传》的记载,奴隶主对于奴隶可以随着自己的心情任意动用各种酷刑,奴隶犯了小罪,就会被挖掉眼睛或割去鼻子,或者是被皮鞭抽打,或者是被关在好几丈深的地牢中。“砍头、剜眼、剥皮……诸刑皆备”,奴隶主对奴隶进行了惨无人道的迫害。赵璘所写的《因话录》也说,陷蕃汉人还有的被“令穴肩骨,贯以皮索,以马数百蹄配之”,被强迫进行奴隶劳动。这种残暴行径的结果就是吐蕃统治初期,河西地区民族关系变得十分紧张。贞元十二年(公元796年)七月十一日四更,敦煌玉关驿户汜国忠等人突然冲入沙州城内,杀掉了几个吐蕃官员。由于事发仓促,沙州守官无从调兵,打算武装城内百姓也办不到——吐蕃人将包括农具在内的铁器都收缴了,这堪称是“作茧自缚”。等到变乱平息,起事者被俘时,又有好几位吐蕃官员纵火烧掉屋舍,伏剑自杀,而后投身火中,化为灰烬。而起义者的供词中明确说,此次起义是由玉关驿将苛刻驿户引起的,起义者的目的就是杀蕃官蕃将,再无其他。这次起义影响很大,《吐蕃占领时期沙州守官某请求出家状等稿四十多件》文书都有记载。可见,在吐蕃占领初期,吐蕃当局和汉人之间的矛盾十分尖锐,而且这种矛盾主要是由吐蕃占领者奉行的政策及其政策的执行者造成的。在无情的事实面前,吐蕃征服者不能不认识到,强硬而粗暴的统治手段是不能缓解矛盾的。面对汉人在河西地区数量众多的现实,吐蕃当局不得不改变策略,由单纯的镇压转向与当地的汉族上层人士进行合作,以巩固自己的统治。

这些汉族上层人士里,有一些原本是在河西任职的唐朝官员。譬如《敦煌遗书》p.3481号汉文卷子背录文中就有“大蕃部落使河西节度太原阎公”的记载。这位“阎公”,正是缢杀沙州刺史周鼎后坚守沙州十年,最后才与吐蕃约定“毋徙佗(他)境”而投降的阎朝。他投降后,被吐蕃任命为“大蕃部落使河西节度使”。另外在上文所说的敦煌玉关驿户起义中, 最后了结事变的“沙州守官”原本是一位唐朝官员,他的家并不在敦煌,很可能是在中原内地。因为吐蕃攻陷沙州,所以他也就随着沙州一同沦陷在了陷地。玉关驿户起义虽然很快就被他镇压了下去,但毕竟死了很多吐蕃官员,为了避免吐蕃赞普对敦煌百姓进行报复,这位“沙州某官”恭维赞普是“复法的太阳”,一再强调赞普与敦煌百姓有着共同的信仰(佛教),并主动将沙州所藏的释迦舍利子供奉给赞普,以此乞求赞普赦免敦煌百姓的罪过。他还谈到了已将起义领袖处死,并将剩余的起义者送往瓜州服刑。正是因为他的努力,吐蕃人终于原谅了敦煌百姓,没有以屠杀的方式进行报复,而是又给敦煌派了一位新官员。从这件事情看,这位没有留下姓名的汉人“沙州某官”算是一位好官。另一些人,则是河西当地的世家大族。西汉以后,一些中原家族在拓边、边战、避祸中徙居敦煌等河陇地区,并在此生息繁衍。到魏晋时期,这些家族都已经发展为当地的世家。以敦煌为例,就有阴、索、曹、张、李、汜等大族。而这些世家大族中以敦煌阴氏家族为典型。阴氏为“武威郡贵门之胜族也”,后迁至敦煌,家族趋于旺盛,在初唐时,成为敦煌豪族。阴瑗嗣为唐朝正议大夫检校豆卢军事兼长行坊转运支度等使,赐紫金鱼袋、上柱国、开国侯;其祖父阴庭诫为唐朝右骁骑守高平府左果毅都尉,赐紫金鱼袋、前沙州乡贡明经;其父阴伯伦则是唐朝游击将军丹州长松府左果毅都尉,赐绯袋、上柱国、开国男。阴家子孙三代都是唐朝官员。阴伯伦所处的时代,正值吐蕃大举东进,攻取河西之时。在艰难抵抗、粮尽援绝的情况下,沙州不得不与吐蕃人歃血为盟,全城投降。阴氏在无奈之下,“熊罴爱子,拆襁褓以文身;鸳鸯夫妻,解鬟钿而辫发”。吐蕃人为了巩固统治,也很注意利用阴氏这样的敦煌大族。敦煌抄本《大番故敦煌郡莫高窟阴处士公修功德记》记载,“自赞普启关之后,左衽迁阶;及宰辅给印之初,垂祛补职”。于是,阴伯伦很快被吐蕃人任命为前沙州道门亲表部落大使。其弟阴嘉义为“大蕃瓜州节度行军先锋部落上二将”,另一个弟弟阴嘉珍这担任“大蕃瓜州节度行军并沙州三部落仓曹及支计等使”。阴氏家族与吐蕃人的合作帮助了吐蕃人治理敦煌,也使自家在敦煌的地位得以保全,“承基振豫,代及安全”。索氏家族也是类似的情况。索奉珍为唐左金吾卫会州黄石府折冲都尉。“安史之乱”后,“吐蕃乘危,敢犯边境”。索奉珍正逢此时,于是发誓捍卫大唐疆土,“铁石之志不移”。敦煌文书《沙州释门索法律窟铭》记载,索奉珍曾经“全孤垒于三危,解重围于百战”,积极抵御吐蕃对敦煌的进攻。到了其子索定国之时,吐蕃占领沙州,经此国家大变,索定国“悟世荣之不坚,了浮生而走电”,投入空门,不问世事。但索家仍然有人出仕吐蕃,甚至“权职蕃时,升荣曩(nǎng,从前)日”,可以说是也十分得势。从这些例子不难看出,吐蕃统治者在统治河陇地区时,对河陇世家大族大多通过授予其家族成员官职的方式加以笼络;对他们的家族,则免其赋役,使他们认为即使是在异族的统治下,自己仍旧可以过着和过去一样的优裕生活。这就造成了两个结果:其一,在熟悉本地情形的汉官的帮助下,吐蕃对河西地区的统治秩序逐渐趋于稳定;其二,河西地区的汉族世家大族也因此保留了元气,为日后张议潮起兵驱逐吐蕃的统治埋下了伏笔。

张议潮统军出行图。来源/敦煌研究院

提到张议潮,他出生时(公元799年),吐蕃统治敦煌已14年,他的大半个人生也是在吐蕃统治下度过的。关于他的身世,新、旧唐书皆无记载,《册府元龟》卷980“外臣部·通好”条则有“沙州陷蕃后,有张氏世为州将”的记载。这里提到的“张氏”是否与张议潮有关也并没有十分明确的答案。不过,既然《新唐书·吐蕃传》说“沙州首领张义潮奉瓜、沙、伊、肃、甘等十一州地图以献”,张议潮是沙州当地的一个汉人地方首领应当是确凿无疑的。后人笔下的张议潮示意图。来源/纪录片《西北有孤忠》截图与河西的其他汉人大族一样,张议潮家族也是吐蕃征服者笼络的对象。张议潮的父亲张谦逸的一生都生活在吐蕃时期。《敕河西节度兵部尚书张公德政之碑》记载:“河洛沸腾,……并南蕃之化……赐部落之名,占行军之额。由是形遵辫发,体美织皮,左衽束身,垂肱跪膝。祖宗衔怨,含恨百年,未遇高风,申屈无路。”从碑文可以看出,张谦逸曾任职于吐蕃当局,“赐部落之名,占行军之额”说明,他在吐蕃时期曾担任部落使。后来,张谦逸荣升吐蕃沙州大都督之职。大都督是吐蕃统治下其他民族所能担任的最高官职,相当于唐朝的沙州刺史。这位张大都督曾得到吐蕃朝廷的召见,千里迢迢前往逻些(今拉萨)。可惜因为高原反应或是水土不服的关系,张谦逸病死在了召见的路上,而张议潮返回了敦煌。依照吐蕃任官的传统,张议潮可能继承了他父亲的职位,成为沙州大都督。作为吐蕃的官员,张议潮的成长轨迹不能不受到家庭和社会环境的影响。吐蕃崇信佛教,除了派遣官吏统治沙州并重用当地的世族豪绅外,也派遣大德僧人前往管治沙州的僧民。在教育方面,吐蕃当局取缔了原有的官私学校,由寺院承担传播文化知识的职能。吐蕃当局还大力剃度僧尼,广建寺庙,大凿佛窟,使河西一带的佛教势力得到了很大的发展。张谦逸就是一位虔诚的佛教徒。现存的敦煌文书里就有这方面的证据。譬如《大乘无量寿经》背题:“张谦逸书。”《般若心经》则尾题:“弟子张谦□(逸)为亡妣皇甫氏写观音经一卷、多心经一卷。”

而张议潮从小在敦煌的寺学读书,兼通藏、汉文,也成为一名虔诚的佛教徒。敦煌文书《无名歌》末题“未年三月廿五日学生张议潮写”,未年指乙未年,即公元815年,那年张议潮17岁,在寺学读书。在这首《无名歌》里,人们可以窥见年少的张议潮的一些思想:“天下沸腾积年岁,米到千钱人失计。附郭种得二顷田,磨折不充十一税。……舞女庭前厌酒肉,不知百姓饿眠宿。君不见城外空墙框,将军只是栽花竹。君看城外恓惶处,段段芋花如柳絮。海燕衔泥欲作巢,空堂无人却飞去。”“十一税”是吐蕃统治时期才有的税制,显然这首《无名歌》描绘的是吐蕃占领下的沙州民不聊生的景象。物价高涨,米卖到“千钱”的高价,二顷田地收的粮食尚不能交上奴隶主的高额税收。一方面,奴隶主们整天喝酒吃肉,观看舞女在庭前跳舞;另一方面,老百姓漂泊在外,在饥饿中倒下。作为吐蕃统治的亲历者,张议潮本人有感于当时民不聊生、百业凋敝的景象,深深同情百姓疾苦,青少年时就有了改变现实的志愿。《张淮深碑》记载,张议潮“论兵讲剑,蕴习武经。得孙吴(武)、白起之精见,韬钤之骨髓”。在以后的岁月里,张议潮一直耐心等待着改变现实的机会。幸好,历史终于给了他一个时机。唐武宗会昌元年(公元841年),吐蕃佞佛的赤祖德赞被杀,其“嗜酒喜肉,凶悖少恩”又反佛的四哥朗达玛继位。朗达玛大肆反佛,连文成公主都被宣称为“罗刹”(恶魔之意)。这就造成了吐蕃统治集团内部的分裂与争斗。朗达玛一死,吐蕃内乱爆发,张议潮“知吐蕃之运尽。誓心归国,决意无疑”,下定决心,以武力推翻吐蕃统治,于是“阴结豪杰,谋自拔归唐”!*本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。