本 文 约 7400 字

阅 读 需 要 19 min

随着新春档电影《满江红》的热映,“秦桧”“岳飞”“宋金战争”等词条接连登上热搜。在电影《满江红》中,沈腾所饰演的张大与易烊千玺所饰演的孙均一行,通过周密的设置,成功挟持秦桧,逼使秦桧在全军阵前诵读岳飞之词《满江红》,并命全军复诵。

原来戴着镣铐、身陷囹圄也可有所作为,原来共诵一首歌便可杀人,原来记忆也可回荡千年。虽然主角团最后没有杀死秦桧,不过,在《满江红》被诵读时,他便被杀死在万千军民的记忆中。

历史上,这样的故事桥段并未发生,《满江红》是否为岳飞所作在学术界也众说纷纭,但秦桧在死后不久,便已是身名俱裂,为南宋上下所不齿。

那么,秦桧是如何从一朝宰执变成卖国求荣的千古罪人的呢?

电影《满江红》中的秦桧,雷佳音饰演。来源/电影《满江红》预告片

秦桧年少时丧父,家道中落,他和弟弟秦棣便由母亲带着投靠在歙州的舅父王本。早年的奔波流连,让秦桧的性格染上了市侩、自利的色彩。不多时,秦桧又考中进士,到靖康年间,秦桧已经步步高升到了御史中丞。

靖康之难发生时,秦桧身在汴梁,且为宋朝高官,在钦宗上表投降后,被拘押在金营,此时的东京留守王时雍召百官共议立张邦昌为君,监察御史马伸主张联名共进议状,以保存宋朝宗庙。

众唯唯,伸独奋曰:“吾职谏争,忍坐视乎!”乃与御史吴给约秦桧共为议状,乞存赵氏,复嗣君位。会统制官吴革起义,募兵图复二帝,伸预其谋。

——《宋史·马伸传》

秦桧表示同意,遂开始撰写议状,致书完颜宗翰请立赵氏子弟为帝。这便是著名的“乞存赵氏”议状。

秦桧画像

关于靖康二年(1127),秦桧上书金军主帅完颜宗翰请立赵氏的文章,我们能看到的有宋、金不同版本,其言语用词大相径庭。

南宋的史料中,《三朝北盟会编》《建炎以来系年要录》等均对议状有所记载,其中,秦桧之言辞十分慷慨激昂,甚至以周世宗克复三关为震慑,颇具豪气:

“大金果能灭宋,两河怀旧之思亦不能亡。如其不能,徒使宗属贤德之士倡义天下,竭国力以北向,则两河之民,将去金而归宋矣。且天生南北之国,方域至异也。晋为契丹所灭,周世宗复定三关,是为晋报恨,然则今日岂必赵氏然后复仇哉。”

此状的金国版本出自《大金吊伐录》,秦桧在书中称:

“若蒙元帅推天地之心,以生灵为念,于赵氏中推择其不预前日背盟之议者,俾为藩臣,则奸雄无因而起。元帅好生之德通于天地,桧虽草芥,亦被生成之数。无任待罪陨越激切恳求之至,谨具状闻,伏候台旨。”

《大金吊伐录》系为“其书纪金太祖、太宗用兵克宋之事,故以‘吊伐’命名。盖荟萃故府之案籍编次成帙者也”。也就是说,《大金吊伐录》是金府库档案,本书至元代方才流出,作为完整的档案资料汇编,加上金代档案记录人员也没有丑化秦桧的动机,其可信度应该比较高。

不过,不管是哪个版本,秦桧都传达了保存赵氏宗庙的相同意向,只是其遣词造句的差别巨大,南宋版本多有慷慨悲歌之态,金版本却是奴颜婢膝、诚惶诚恐。而其中的真相,结合当时的其他史料,便可略窥一二。

曾在御史台与秦桧一同任职的姚舜明之子姚宏说过:“今传秦所上书,与向来者大不同,更易其语,以掠羡名,用此人。”

对于这份议状,当时提出疑义的人并不少见,但主要集中在议状是否为秦桧独上,还是与马伸等人连衔同上。因南宋朝廷档案无金版本的议状,对于此事的分歧也仅限于此。对于这个说法,李心传在《建炎以来系年要录》中认为:“毁桧太甚。”因为金人没有拘押马伸,那应当是只有秦桧署名。

当我们将宋、金议状放到一起,宋金之间可信度都颇高的档案中的表述却截然相反,再考虑到马伸在此事中的作用与秦桧被拘押,那就只剩下一种可能性——秦桧对议状偷梁换柱了。由此,千年以前的一起“狸猫换太子”案,也渐渐显现出事件的原貌。

马伸等一干御史官员确实写了请求保存赵宋宗社的议状(即《三朝北盟会编》《建炎以来系年要录》版本)交给秦桧,而秦桧碍于众人施加的道德压力,被迫署名,但因其贪生怕死,担心此议状惹怒完颜宗翰、完颜宗望而被杀,于是自己暗自写了一个议状(即《大金吊伐录》版本),换掉了原来的议状,交给完颜宗翰,又因为其语气谄媚,若是找其他御史官员联名则声名堕灭,于是只能自己署名。这也能解释为什么南宋史料与金史料截然不同的表述,但所请之事则是相同。

此时的秦桧主张“和金保宋”,这一方针并非他的政治定见,更多是迫于时势,且贪生怕死。以秦桧的行事作风,他擅长在多个势力中转圜斡旋,又因当时议状之事并不为南宋士民所知,所以此时的秦桧在世人眼中还算颇为正面。而这种八面玲珑的作风,也贯穿了秦桧在宋金的政治生活,最终使其成为千古罪人。

此事之后,秦桧未能从金营脱身,只得与宋徽宗、宋钦宗与大批后妃、帝姬(即公主)一同成为南征的完颜宗望、完颜宗翰的俘虏,并被押往东北。

“俘虏”阶段里,秦桧将他的圆滑发挥到了极致。

秦桧初到金国时,恰逢金太宗治下。此时的部落制残留在金仍然发挥着巨大作用,并左右着金的政治决策,在地方上也有着极大的权限,皇帝也并非乾纲独断,与其说此时的金是中央集权政权,倒不如说是部落制军事民主政权。因此,金朝内部军事贵族林立,政治格局也显得混乱芜杂,而秦桧的洞察能力,也让他在各个势力中左右逢源。

彼时的金国遵循金太祖完颜阿骨打所约定的“兄终弟及,复归其子”(《建炎以来系年要录》),建立了谙班勃极烈制度(储君制度),将部族内的兄终弟及传统制度化,之后再传位于长兄之子。即使如此,兄弟相继、父死传他子并轨而行,使得金统治内部峻急对立。

金太宗即位以后,任命其弟完颜杲出任储君。由于完颜杲早逝且无嫡亲兄弟,按继承法当传于太祖嫡子完颜宗峻,但完颜宗峻也同样早逝,只余庶子在世。不得已,金太宗便有立嫡长子完颜宗磐为储君之私心,但碍于制度未能实现,储位悬而未决,也让手握军政大权的宗室重臣虎视眈眈,金内部已然产生了太祖系和太宗系的分野,秦桧身处金的时间(1127-1130),也正是完颜亶(即后来的金熙宗)未确立储位(1132年确立储位)、朝内斗争白热化的时期。

作为降人,面对极其复杂的政治环境,秦桧必须步步为营,才能求得生存。

不得不承认,秦桧是很聪明的,也十分擅长察言观色。初到金国,他便与金诸位朝廷重臣、封疆大吏结了善缘,并有了较为密切的交往。秦桧在北上途中,先是通过关系巴结上离他最近的实权人物——主管燕山行枢密院的完颜宗翰。在分配俘虏时,他被赐给金太宗的弟弟完颜昌,而与他一同被俘的陈过庭等人都流放到显州(今辽宁北镇县)。秦桧在完颜昌的保护下,留在燕山府(今北京市),先充“任用”,后为“参谋军事”,为日后宋金和谈埋下伏笔。其后,他又结识完颜宗弼(金兀术),史载:“左右侍酒者,皆中都贵戚王公之姬妾。”

在与秦桧交集较深的人物中,完颜宗翰是“非金世祖”的首领,代表了血缘疏远的旁支力量;完颜昌是“太宗系”之首;完颜宗弼则支持“太祖系”嗣位。秦桧深刻认识到,欲求自保,必依附于处于执政地位的太宗系,同时又得穿插于其他两系之间,以图实现其政治图谋——“和金存宋”,并扩大自身的权力。

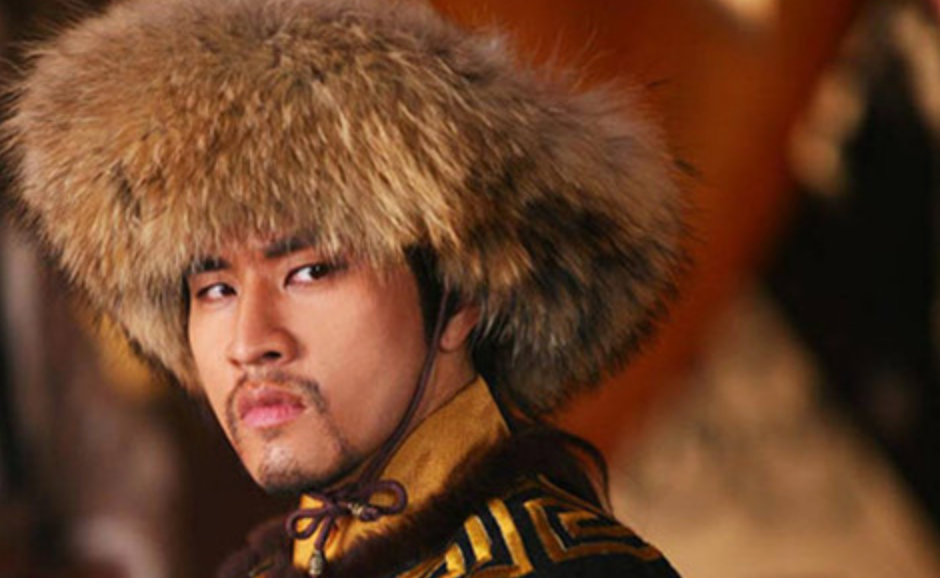

完颜宗弼的影视形象。来源/电视剧《精忠岳飞》截图

与秦桧关系最为密切的自然是完颜昌,完颜昌在金内部的位置十分特殊,他比较主张在攫取南宋利益后与宋讲和,尤其在完颜昌与完颜宗弼南征接连遭到挫败后。此时,北方起义风起云涌,朝内形势波折诡谲,在金扶植的傀儡政权伪齐国主刘豫的存废问题上,他与完颜宗翰始终相持不下。此外,完颜昌又与太宗之子完颜宗磐深相结纳,作为“太宗系”之首,他势必要维护完颜晟。在这种形势下,完颜昌主和的思想又占据上风,其中秦桧所发挥的作用必然不小。

于是,秦桧和完颜昌有了政治上的接合点,完颜昌的欲和带有侵略色彩,以强大军事实力为依托,迫使南宋大量让渡利益;秦桧的欲和则是为了自身返回南宋,并借此扫除政敌、扩大权力,至于国家牺牲多少,则不在其考虑范围内,二者旋即一拍即合。随后,秦桧在随军南征过程中,携家眷逃回南宋。秦桧能够举家潜还,其背后很难说没有完颜昌的授意。

值得注意的是,秦桧与当时的主战派完颜宗弼(金兀术)结下的一丝关系,在他日后的政治生涯发挥了巨大作用,也间接引发了岳飞一案的发生。

回到南宋后,秦桧的政治智慧继续帮助他平步青云,初归不久,他便洞察到宋高宗赵构的祈和意向。

影视剧中的秦桧、赵构。来源/电视剧《精忠岳飞》截图

作为一个北返之人,秦桧在南宋朝廷既无根基,复无人脉,唯一的倚仗便是他和金重臣完颜昌的交情。秦桧只得株守“和金存宋”的方针,并在这个过程中放大宋高宗赵构心中早已滋长的对金军的恐惧,极力促成宋金和谈,方才能在南宋朝廷立稳脚跟。

秦桧返朝入对时,对宋高宗赵构阐言:“如欲天下无事,南自南,北自北。”他建议赵构放弃收复中原,承认事实上的南北分治。

影视剧中阅读文书的秦桧。来源/电视剧《精忠岳飞》截图

“南自南,北自北”,漂泊多年的赵构面对秦桧的主张,无疑打上了一针强心剂,赵构自身也希望能借秦桧的关系实现议和,秦桧的政治活动指针得到了宋高宗认可赞赏,秦桧开始受到重用。高宗认为秦桧忠心可嘉,以“佳士”赞赏,任命其为礼部尚书,秦桧在南宋政坛粉墨登场,其随从也都改为京官,一时鸡犬升天。

其后,完颜昌配合着秦桧的活动,于第二年撤出淮南。秦桧在回来后的第二年八月拜右相,并在这一过程中不断营销自己,除了在赵构面前维持“忠臣”人设、吹嘘自身与完颜昌的交情外,还在朝臣中宣传自己上书存赵,以及从敌营杀死敌兵归来的“光辉事迹”,一时间秦桧声名鹊起,就连当时的名士胡安国闻知秦桧升职后,也致书其友人时提到:“吾闻之,喜而不寐。”

但由于宋金内部的权力制衡,双方和议一直未能成行,而秦桧在此期间也因与吕颐浩政争失败而淡出朝野。直到绍兴七年(1137),宋金双方国内政局陡然转变,双方才迎来和谈的契机,秦桧的命运再度迎来转机。先是金主战派完颜宗翰逝世,这年八月,宋将郦琼于淮西率军叛降伪齐的事变,其后南宋宰相张浚因淮西兵变引咎辞职,赵鼎再相。自此,双方主战派一时远离政治中心。

绍兴七年(1137)十一月,在完颜昌的运作下,刘豫被废,双方正式开始和谈,秦桧重新得到重用,不久便踢开赵鼎,全力负责议和事宜,力赞屈己之说。这时,许多人苦口婆心地劝过秦桧,如程颐弟子尹焞、秘书省官员范如圭等,据《宋史》载,范如圭的言辞尤为诚恳:

“相公尝自谓我欲济国事,死且不恤,宁避滂怨?相公之心则忠矣。使杀身而有益于君,志士仁人之所愿为也。若犯众怒陷吾君于不义,政恐不惟怨谤而已,将丧身及国,毒流天下,遗臭万世。苟非至愚无知,自暴自弃,天夺其魄,心风发狂者,孰肯为此?若曰圣意坠确,臣下莫之能回,此非所望于相公也。”

然而,“和宋存金”是秦桧在南宋立足的基础,也是其攀登的阶梯,自然会被其固守不放,国家的利益退居其次。范如圭的劝诫,是基于秦桧一心为国、只是政见不同的前提,而事实却并非如此。因而,秦桧并没有做出回应,面对范如圭的苦心相劝,他选择了默不作声,以“不答”反驳了范如圭。

绍兴八年(1138)十一月,金“诏谕江南使”张通古与宋使王伦南来。金使的称号中以“江南”称南宋,以“诏谕”代国信,羞辱的意味显而易见。其后金还要求高宗跪拜受诏,奉表称臣。对此,赵构给自己找了个冠冕堂皇的理由,表示愿意“委屈”自己以换和平。赵构与秦桧不顾名声扫地,两人合力弹压反对派,将反对议和的官员几乎贬谪一空,宋金和议达成。

不过,和平并没有达成多久,按照绍兴八年的和议,宋要付出名分和岁币以换取金对陕西、河南等地的归还等一系列条件。但实际上,将河南、陕西先归于南宋引起了金主战派的强烈不满,绍兴九年(1139),金再次爆发政斗,完颜昌身死,完颜宗弼(金兀术)独掌大权,任都元帅,不久后,绍兴十年(1140)五月,完颜宗弼撕毁和议,再次南侵,重夺河南、陕西,宋金再度交战。

战端再启后,金军在郾城之战先遭惨败,随后岳飞又逼近至朱仙镇。由于战事推进不顺利,完颜宗弼又产生了和谈的想法,而此时的赵构也无意战事,想要借此机会加紧削夺武将兵权。秦桧洞察到这一意图,想要借此扫除政敌,独擅大权,三者一拍即合。于是十二道金牌催促岳飞撤军,在赵构、秦桧的逼迫下,岳飞奉诏退兵,当日,岳飞不禁感慨:“十年之力,废于一旦。”

影视剧中朝廷令岳飞退兵。来源/电视剧《精忠岳飞》截图

岳飞撤军后,完颜宗弼与赵构、秦桧谈判逐渐明朗。在完颜宗弼的要求下,罢主战派兵权与议和相结合。绍兴十一年(1141),秦桧采纳了给事中范同“请皆除枢府,罢其兵权”的建议,张俊、韩世忠和岳飞被调任临安任职,任命张俊与韩世忠为枢密使,岳飞为枢密副使,三人原先主持的淮西、淮东与京湖三宣抚司统制以下的官兵都划归三省、枢密院统一指挥调动,完成了实际上对兵权的收归。

对此,张俊与虎谋皮,率先向秦桧交出兵权,而岳飞、韩世忠等虽惊异于朝廷的异常表现,却也并未反抗,之后,秦桧和赵构则加紧对韩世忠、岳飞等主战派的清洗和迫害。

站在赵构的立场,他的政治图谋是达成议和与收归兵权,手下的臣子将领,总归是需要制衡的,因此对韩世忠、岳飞的态度是稍夺其权,至于杀或者不杀则持模棱两可的态度。反倒是秦桧,为了扫除其擅权的蔽障,防止岳飞、韩世忠重回权力中心,对这件事则特别积极。

赵构和秦桧在岳飞案前,首先是向韩世忠发难的,仿佛是在预演后来的岳飞案。先是韩世忠部下胡仿告发韩世忠亲信耿著谋反,岳飞也参与到此案的调查。岳飞深知韩世忠的为人,告知韩世忠,史载:“先臣不忍世忠之以忠被祸,而告之。世忠号泣以愬于上。”韩世忠向皇帝陈情,而赵构也只是想收拢兵权,而非置韩世忠、岳飞等于死地,这么做也不利于制衡朝内关系,再考虑到早年苗刘之乱时,韩世忠是救驾的亲信,最终赵构选择放过韩世忠。

这时,除去站在秦桧一边的张俊,够资格作为牺牲品的主战派将领,也只剩下岳飞。只待他身陷囹圄,便可达成和议。

绍兴十一年(1141),秦桧唆使万俟卨以谏官身份弹劾岳飞,冠以罪名有三,一是“日谋引去,以就安闲”;二是淮西之战,“不以时发”;三是淮东视师,沮丧士气。

第一个罪名指的是岳飞之前负气辞职上庐山一事,第二个罪名是指未能解淮西之围一事,第三个罪名则完全把张俊撤除防务的责任转嫁给岳飞。之后,岳飞也意识到危险,上表请求去位。他被罢去枢密副使,改任宫观闲职,也无力对朝廷的决策作出影响,但赵构和秦桧不打算就此放过他。在罢政制词里说,岳飞有“深衅”,“有骇予闻,良乖众望”,韩世忠闻知后也迅速辞职以免被波及,而秦桧则在其中嗅到了杀机。

其后,张俊受秦桧指使,胁迫岳飞部下王贵就范,又贿赂了副统制王俊,几乎照搬半年前的韩世忠案,诬告处理方面极其随意,由王贵向王俊告发岳飞亲信张宪,并诬指张宪串通岳飞谋反。这一切都在赵构的允许下进行。

为防止出现韩世忠案的情况,秦桧选择先对事件定性,再由高宗赵构追认,防止赵构反悔。高宗赵构下旨特审岳飞一案,十二月十日,岳飞与其子岳云被投入大理寺狱,由御史中丞何铸与大理卿周三畏审讯,作为通金急先锋,秦桧的竞争对手何铸,同样有感于岳飞行事端正、良心未泯不忍加害,便向秦桧力辩岳飞无辜。秦桧无力抗辩,指出说:“此上意也。”

其后,秦桧改命万俟卨为御史中丞取代何铸,酷刑逼供岳飞,而岳飞仅以“天日昭昭”作为回应。最终,岳飞案初步判决由刑部、大理寺进状,为防止夜长梦多,进状当天的十二月二十九日,岳飞蒙难。

对岳云的处理,秦桧秉持了斩草除根的原则,在对岳云案的补充意见上,秦桧留下了“情重奏裁”。高宗赵构也默契地判死了岳云。可怜岳飞一身转战数千里,廿载为国殚精竭虑,几乎落得全家尽没的下场。

秦桧固然作为金和谈意志在南宋的落实者,在完颜昌死后又凭借昔日与完颜宗弼的良好关系,有着“挟虏势以要君”的话语权,但赵构对秦桧行为的始终默许,并将卖国精神贯彻到底的无耻行径,与秦桧的行为也算相得益彰。二人政治舞台上的唱和之间,不可谓不是一种“君臣相知”。

不久,绍兴和议尘埃落定。数年之前毫无根基的秦桧,凭借着“和金”政策,如今放眼朝野,早已是党羽遍地。

电影《满江红》中,秦桧曾自陈其苦心为国,却始终不为人理解,他也仍不移其心。但不论是影视还是历史,秦桧不是单纯的宋高宗赵构的替罪羊,更没有所谓“主和救国”的政治定见,家国大义更无从谈起,他所做出的选择,是基于自身权力的巩固、利益的最大化,而在宋金纷繁的政局变幻中,秦桧既挟完颜宗弼以制赵构,又以自身在南宋中的优重地位受到金统治阶层的侧目,可谓风头正炽、一时无二。岳飞案的发生,似乎从秦桧和赵构达成屈辱求和的政治共识时,已经势所难免。

影视剧中的秦桧。来源/电影《满江红》截图

在权位的不断攀升中,秦桧牺牲了家国天下,即便能以权力一时压服南宋朝野舆论,但在不久后的孝宗朝,秦桧便逐渐迎来了舆论反噬,彻底走上一条不归路的秦桧,终落得万世骂名。

参考资料:

[1] 秦桧“乞存赵氏”议状真伪辩[J],韩酉山. 安徽史学. 1997(02)

[2] 忠奸之辩——以岳飞和秦桧为例论忠君与爱国[J]. 叶文宪. 探索与争鸣. 2004(06)

[3]关于秦桧归宋问题的再讨论——兼与王曾瑜先生商榷[J]. 何忠礼,何兆泉.历史研究. 2003(05)

[4]关于秦桧归宋的讨论[J]. 王曾瑜. 历史研究. 2002(03)

[5]值得一读的《秦桧传》[J]. 杨国宜. 安徽大学学报. 2000(02)