新娘阿鬼的爱情贯穿了整场疫情始末。

第一年疫情刚开始的时候,她和男友刚刚相识,想着等走到谈婚论嫁那一步的时候,生活也该恢复正常了。到了2021年,疫情防控归于常态化,与其等待“遥不可及”的正常生活,双方父母都觉得没必要再拖着了,“这几年大家还都不结婚、不生孩子了吗?”

婚期定在了2022年的11月,解封前最后一个月,所有的戏剧化剧情由此拉开序幕:婚礼前一天晚上,仅有的两名伴娘全部被封;新婚第三天,小两口被迫在WiFi坏了的新房里度完蜜月;而返岗一周后,阿鬼又在没日没夜的加班中成为第一批“阳”了的人。

从一开始希望所有亲朋好友都能来参加自己的婚礼,到最后觉得只要能把婚结了就行,这场特殊的婚礼完完全全磨平了阿鬼的焦虑。关于“顺利”这个概念,她已经把底线放到了最低。

我的婚期是去年夏天定下来,2022年11月19日。从确定婚期到婚礼前一晚,这一年多的时间里,我对婚礼的要求从“尽善尽美”变成了“能办即可”。

去年1月,天津成为全国第一个迎战奥密克戎毒株的城市,全市大筛、隔离防控成为了这一年的主旋律,我恰好就在这个时候订到了心仪的结婚酒店。

当时我甚至有些感谢这个特殊时期让我钻到了空子,毕竟早在两年前,想订到这家一桌5000的高档酒店都要至少要提早一年预约,多少新人的婚期都是根据酒店排期安排的。而现在,大堂经理却出奇热情地带我参观着3个不同的大厅,选择权完全在我手上。

看着略显冷清的婚庆市场,我悄悄地在心里打起了算盘,以为这年头办婚礼刚好能省下一笔,想不到大堂经理很快就打破了我的幻想:“我们酒席的档位安排和价格,与疫情前都是基本一致的,涨幅很小。”看来是我多虑了。

当晚,酒店就发来了电子合同,除了常规条目外,还用黑体加粗特别标明了一句,“如因防疫需求婚礼延期,定金不退”。

我赶紧给酒店经理发微信:“现在婚礼被迫延期的情况多吗?”对话框正上面,“对方正在输入…”的字样持续了几分钟,最终只得到了两个字回复,“还行”。

第二天,我又来到酒店当面沟通,经理表示说太多怕影响我的心情:“毕竟是办喜事,谁也不希望有什么变动。”实际上,疫情以来婚礼改期率十分之高,“有时是新人突然被流调隔离了,还有婚礼前一天司仪被拉走的,什么情况都有,我们现在都习惯了。”

例子举完,经理又改口安慰我,“你知道为什么天津大筛都是一大清早吗?就是为了不影响结婚的人。咱们天津都是下午结婚,早上大筛拿完条子,该接亲接亲、该去酒店去酒店,一点不耽误。”

这话一说,信不信先不管了,至少让我对动辄一早5、6点开始的大筛少了份怨言。

请伴娘要比找酒店容易些,人选可以说是多年前就定好了,两位和我认识20多年的老闺蜜。从九年义务教育到三年高中,我们三个都极其有缘在同一所学校,想不成为闺蜜都很难。

大学毕业之后,我们分散在北京、天津两地,30分钟的城际列车在疫情之前根本不值一提,但这三年,我们的团聚次数却屈指可数,2022年甚至没有见过一面。我的婚礼是大家盼望了一年的机会,她们为此都做好了“撤退就隔离的准备”,甚至提前攒好了一周的年假。

伴娘的任务是婚礼当天最繁重的,全程都要做新娘的小助理,陪我走完20桌的敬酒流程。还有当天最体现姐妹情谊的“接亲堵门”环节,作为三人帮中第一场婚礼,我们都对此期待已久。

没想到随着婚期临近,疫情越来越严重。北京上班的闺蜜被健康宝控制,天津上学的闺蜜被教务处控制,原本约定的“结婚任务布置会”一拖再拖,最后只能安排在了腾讯会议线上进行。

更不幸的消息还在婚礼前一天接连到来。

首先是早上,还在上学的伴娘A预警说:“学校这边有病例了,之前批假让出去的现在可能都不做数了。”和辅导员周旋一整天后,傍晚18点,她宣布自己被封控在学校,无缘婚礼。

所幸伴娘B当天早上已经回到了天津,虽说婚礼上伴娘伴郎都讲究安排双数,但此时有她一个能来我都已经谢天谢地了。

然而这份安心并没有持续多久,晚上20点,距离我化妆准备不到十二个小时,伴娘B居住的北京朝阳区防控升级,小区传来了隔离的噩耗,天津的社区也开始打电话赶人。

无奈之下,伴娘B在连夜赶回了北京,我人生中最好的两位朋友都无缘我的婚礼,看着房间里早和婚纱挂在一起的两条伴娘裙,我难过得直掉眼泪。

当我们还是小女孩的时候就承诺要参加彼此的婚礼,如今却眼睁睁看着这个简单愿望被无情打破,我的手捧花失去了归属,婚礼上的闺蜜祝福环节也被迫取消。最终,在婚礼前一天晚上的22点,我拜托了两位已婚的同事过来帮这个忙。

问题暂时解决,但我提着的心却再也放不下,本来那星期疫情防控就突然升级,参加婚礼的亲朋好友甚至我自己,都在担心第二天能不能顺利走出小区。不到最后一刻,还真不好说这婚礼还能不能办成。

第二天一睁眼,我赶紧打开手机查看有没有什么新的“噩耗”,看着酒店的确认信息,和各位朋友一早发来的祝福,我终于松了一口气,看来,我终于能结婚了。

婚礼结束那天晚上,我瘫坐在沙发上拿出手机,查看当天错过的所有消息,其中当然包括疫情的最新信息。有一搭无一搭划着长到没有尽头的风险点位名单,我赫然发现了熟悉的名字,这不是我做婚甲的美甲店吗!

我抓着老公的手一个劲儿的念叨着“完蛋了完蛋了”,如果新娘成为密接,那今天婚礼这么多宾客都是次密接,大家不会都要因为我而被拉走隔离吧。

当时已经快半夜十二点了,我顾不上时间立刻给店家打了电话,在查看了我当的预约信息后,小姐姐叹了口气说:“亲,你是上周来的吧,这个流调信息是今天才更新的呀。”

我恍然大悟,这几天神经崩的太紧,完全没有想到时间的问题。转眼看看老公,他已经被我吓得在收拾行李准备去方舱了。

年初刚开始筹划婚礼的时候,我还盼望着如果疫情平稳的话,年底我兴许还能出国度个蜜月;等到了夏天,我的期待已经降低到能去云南、海南这些地方玩一圈就行;眼看11月了,我觉得能去乡下找个农家乐就不错了,哪怕冬天的山里没什么好看的。

没想到啊,真结了婚,我连家门口的早市儿都没看到。

新婚第三天,早上睁开眼睛我就觉得外面出奇的安静,打开窗帘,以往热闹的晨练小广场竟然一个人没有,翻身打开手机,却发现小区群里炸开了锅:我们小区被封控了。

我拍醒沉睡的老公,谁知他不紧不慢的说:“反正也出不去了,不如再睡会吧。”真不知道该夸他还是该骂他。8天婚假,不出预料的话接下来的5天我都只能在家里度过,老公美其名曰“和新家培养感情”。

居家的第二天,真正的考验来临了,我家断网了,这可是压倒当代居家青年的最后一根稻草了。给维修师傅打了无数个电话之后,得到的答复只能是等解封了再约,我突然觉得昨天有WiFi的生活简直就是天堂。

失去了电脑和电视,时间的流逝明显慢了下来,我们一对新婚夫妻各自抱着手机瘫坐在家里随机的角落,刷完微博刷抖音、刷完抖音看豆瓣,朋友圈已经翻到了一周前的更新,两个人成天大眼瞪小眼,最后连笑到笑不出来了

居家蜜月还没网,后果就是我和老公都极其渴望出门上班。但解封后我们才得知,老公单位出于疫情考虑,重新调整了工作安排:员工必须先集中隔离三天,再返岗连续上班三天,之后才能回家休息一天——这意味着我们小两口6天才能见一面。想到自己每天下班后又要一个人待在没有网的家中,我决定先回娘家住几天。

复工第一周,我和老公仿佛一对异地的情侣,每天靠发微信、打视频联络感情。周四下午喜讯传来,老公说现在疫情放开了,单位的政策也要调整了,我们马上就可以回家了。听起来生活就要回到正轨,我得赶紧约个维修师傅修WiFi。

就在我美滋滋地惦记着新家生活时,浑身突然莫名打了个激灵,头也有点发沉。仔细一算,从蜜月结束到今天,这已经是我连续上班的第六天了,并且每天都是加班加点,毕竟婚假欠下的工作都需要我一点点补完,一定是身体吃不消了。

当晚,我早早躺下休息了,希望能借睡一觉来补偿自己。谁知道这一夜我睡得很不好,浑身发热,躺在被子里就像是热锅上的蚂蚁,第二天早上起来整个人依旧昏昏沉沉,长期咽炎的嗓子也开始发干发痛。

到了中午,浑身的酸痛已经让我坐立难安,体温计显示37.5℃,想到网上流传的各种新冠症状,我好像都一一对应上了,这感觉不太妙,我不会是阳了吧?网上下单的抗原试剂还没到,短短30分钟,我的体温已经飙升至了38.1℃。

那时防疫还没有彻底放开,我也没想到自己会成为最快病倒的一波人,所以压根没有储药概念。我妈在家中翻箱倒柜找到了以前剩的退烧药和消炎药,还想按照朋友的建议再去药店买一些布洛芬和对乙酰氨基酚,出了门才发现药店门口已经排起长龙,想买药已经没那么简单。

吃下家中的库存药,我按照以往感冒发烧的经验赶快躺下睡了,期待着药效发作出一身汗,就可以退热了,但没想到这个病根本不按套路出牌。没有发汗,没有退热,到了晚上8点,我的胳膊腿已经酸痛到抬不起来了,在39.1的高温下,我终于测出了两道杠。

在当时,大范围感染还没开始,手里捏的抗原仿佛一个“罪证”,让我瞬间恐慌不已。但很快我也平复下来,毕竟事已至此,主动上报社区,积极配合自我隔离,除了共处一室的父母最让我放心不下。

爸爸身体一直不算特别硬朗,常年吃药,为了避免传染给他,我号召父母在家也要把N95口罩戴起来,同时自己搬到有独立卫生间的小房间。

出现症状的第三天,我的体温降到了38℃,身上的疼痛虽然减轻了,嗓子却更疼了。勉强坐起来想问问父母的身体状况,却发现爸爸一早就用防尘塑料布,把门口严严实实地包裹住了。

门口还摆了一张小板凳,这是我们的“物品交换平台”。妈妈每次都是带着一次性手套,把水、饭、药放在小板凳上,然后再用酒精对周围进行消毒,全程和我没有任何接触,生活在同一屋檐下的我们仨,全靠视频电话交流情况。

看他俩这阵仗,我觉得无菌手术室也不过如此吧。

三人紧密协作下,我们家的防疫战取得阶段性胜利,我在小屋隔离的7天内,爸妈全程无症状,这真是这段时间内最令我感到安慰的事了。

作为政策开放后第一批感染新冠的人,我仔细回忆了很久也没想明白,自己每天加班加得只剩两点一线,到底是从哪里传染上的。

想到自己极有可能是办公室里的“0号病人”,我当时心中充满了不安与内疚,只能怀着这份“负罪感”向单位报备,并在群内叮嘱同事们最近一定要关注身体状况,尤其是那些请假前一天还和我开过会的同事。

同时我还把自己的“两道杠”抗原拍了一张照片发到了朋友圈,希望能提醒到所有最近和我有接触的朋友们。后来这似乎都成了一种流行趋势,大家纷纷在朋友圈晒出自己的抗原结果,但我们第一波阳的人这么做,是真怕自己再传染到别人。

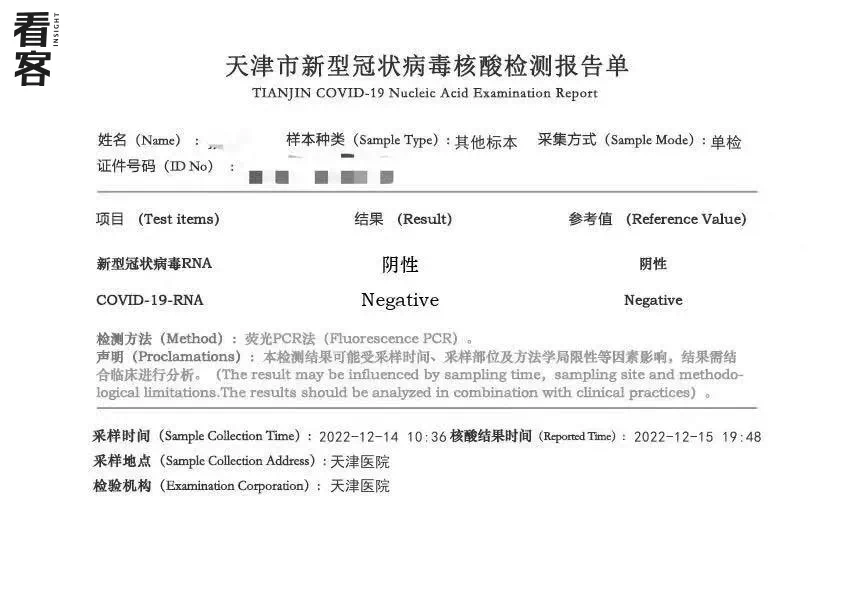

在经历了高热、浑身疼、咳嗽咳痰等新冠的基本流程后,我感觉自己已经基本好转。原本想着复工前再出门做个单管核酸,然后理直气壮地说“我痊愈了”,谁知道之前密集的核酸检测点却偷偷的一个个消失不见了,我花16元做的核酸阴性证明也没人会再看了。

原来,整个世界在我生病这一周发生了天翻地覆的变化。

健康码、行程码、核酸报告,曾经限制出行的“三剑客”已经无人问津,大楼门口的保安也不再趾高气扬地喊我扫码,两只手揣在大衣里蔫蔫地坐了起来。

之前人人躲避的病毒现在也被大家“接受”,朋友圈全是一个个晒出的“两道杠”,没有了之前的恐慌,感染的大家都变成了疾病科普小达人,给身边的人答疑解惑。对于新冠的耻感,突然从我身上消失了。

作为公司第一批阳了的人,我理所当然第一个复工了。空空荡荡的办公室里整天回荡着我响亮的咳嗽声,从早到晚,我咳嗽的频率已经基本和呼吸一致,一天下来哪怕一句话都没说,也还是觉得胸闷气短,口干舌燥。

最初我以为这不过是新冠恢复期的正常表现,但咳了整整一周后,我觉得胸口闷得就像塞了一张毛毯,又痒又透不过气,恨不得伸手进去挠两下。

手机仿佛猜透了我的心思,打开各个软件都是“新冠后遗症——心肌炎”、“新冠肺炎后期出现白肺”等等一个个触目惊心的标题。在刷了一天网站后,我也给自己下了诊断:不是心肌炎就是肺炎。

顾不上此时医院里交叉感染的风险,我立刻打开软件预约呼吸科的号,却发现最早的时间已经排到了下周。为了保命,我在挂号软件上蹲守了一下午,终于抢到了3天后的号。

虽然对于医院人山人海的已经做好了充分的心理建设,但实际情况显然更加恐怖。

急诊区就像疫情前的春运车站大厅一样,塞满了人,仔细一看其中大多数还是输着液的患者,床位显然已经满了,大家都打着吊针站在走廊里。我的咳嗽声也和大家的咳嗽声汇集在一起,就像往大海里吐了口口水一样,悄无声息。

来医院的患者里,中老年显然占到了大多数,而且很多都是老两口一起来看病的。他们不是为了相互照顾,而是因为两个人都病得很严重,只能彼此搀扶着过来看病。

我印象最深的一对老夫妻,一个有严重哮喘史,另一个则是心肺功能不好,咳嗽简直要了他们的命。他们看病的唯一诉求竟然是住院,但接连问过几家的呼吸科,住院部都已经满员,这已经是他们看的第三家医院。

而来医院看病的年轻人也有严重的,坐我旁边的妹妹症状是剧烈的咳嗽引发呕吐,等号期间她就跑去卫生间吐了两次。相比之下我能自己跑来跑去、取号拿药,真的还算得上是“健康”了。

问诊时,医生没聊两句就给我开了检测单,原来想要确诊是否为心肌炎或肺炎,还需要做心肌酶检测和胸部CT,而CT队伍已经拍到了转天下午,报告结果更是要2天后才能拿到。

那天我离开医院的时候已经下午3点,距离我早上来的时候已经过去了整整7个小时。我好像做了些什么,又好像什么都没做,手里除了一叠缴费单以外,什么都没有。

终于,在医院奔波了2天之后,我得到了明确的诊断——“气管炎”,看着病历单上这几个字,我长舒一口气,感觉胸闷的症状好多了。

吃上了对症的药物,重返工作岗位的我咳嗽好了很多。办公室也不再空空荡荡的,行政通知从一周前的“务必自测核酸阴性之后再来上班”,变成了“身体好转,无症状即可上班”。想想一周前的我还在预约单管核酸,而现在,一切都已经不重要了。

上周末的跨年,我终于见到了我两位刚刚由阳转阴的伴娘。这是我们仨2022年见的第一面,也是最后一面。