老于/口述

邵峋/撰文

我是老于,1976年出生于北京。我跟老婆新新在很多年前就打定主意要做一对丁克夫妻,工作满15年就离开职场。如今,70后、裸辞、丁克、旅居,成了我俩身上的标签,虽然我们都觉得这只是众多生活方式中的一种。

小时候,我跟妈妈的合影。

我父母都是老师。父亲是北京一所大学的校长,母亲是高中老师,我还在我妈班上念过书。

父母对我的教育观念基本就是自由发展,他们真的做到了不干涉。我小时候是北京第一批玩滑板的,一个滑板2000块,买了三块板,一共好几千块。后来大学接触摇滚,骑摩托车,买皮衣,光一件皮衣就6000块。

这些东西在那个年代其实挺贵的。我家收入也不算大富大贵,但因为家里也没别的开销,所以基本只要想法不是特过分,他们从来不打击我对什么东西的向往,不会抹杀我的想法。我后来一直莫名自信,大概就来自于这里。

我小时候在舅舅家弹琴玩。

我从小就不爱学习,个性挺叛逆,谁都不怵,高中甚至还跟体育老师打架。那个年代教师素质参差不齐,我本来也不太服管,所以体育老师更看我不顺眼。那天是他先动了手,占理的我最后还非让他在全校升旗仪式上道了歉。

我舅舅是北京西藏中学的音乐老师,还挺有名。我文化课太差,高二6门会考,不通过不能参加高考,结果我6门都不及格。家里怕我考不上大学,就送我去跟舅舅学钢琴,准备考艺术特长生。

高中时期的我。那时候小虎队正走红,跟风地贴了满墙小虎队海报。

从那开始,我每周末要去学琴,每天要保持至少4小时的指法练习。这是一种纯粹为了应试速成的训练,其实非常辛苦。这段经历给我最大的帮助是,我终于能坐得住了,自学能力得到飞速提升。

我花了一年左右时间考到钢琴全国8级,期间还在北京一个高三学生夏令营里比赛,拿到全国大赛的第三名。

我跟好友一起模仿小虎队造型。

这个全国第三对我特别鼓舞。我又飘了,后来只要班主任不在我就逃学。后来临近会考补考了,我就去大学自习室里自学。早年我爸是教数学的,我妈教化学。他们那个年代的老师基本啥都能教。于是在临补考那两周,这俩人轮番给我补课。等我再补考, 6门都拿了95分以上。

钢琴艺考要考声乐、视唱、练耳,外加一场笔试。我爸想让我考北京师范学院的艺术特长生,结果我没考上。

父母心态很好,高考失利,他们也没有失望或生气,只是觉得我能对自己负责就行。家里建议我学管理类专业,我就去上了个大专,读了北京市工运学院(现在的中国劳动关系学院)学旅游酒店管理。

高中毕业表演后,同学给我拍的照片。

我喜欢摇滚乐,学校里也管得很松,我认识了一帮爱玩的朋友,天天跑三里屯。三里屯分南街和北街,外国人一条街,中国人一条街,街上有很多小酒吧。

后来我认了个师傅学DJ,还认识了一堆留学生,有英国、日本、德国、澳大利亚的……我们组了个DJ团队,叫中国打气工厂(The China Pump Factory),英国队友will给取的名字。团队里七八个人,一半中国人,一半外国人。从此,我开始了到各个酒吧驻场当DJ的生活。

那时候的北京摇滚圈,崔健、唐朝、窦唯,还有很多后来没出名的人,大家每天晚上都在一块,互相都认识。我们是北京第一批在长城做户外三天三夜现场表演的,还在大理做过中国第一个三天三夜的现场,在洱海一个岛上。

在弹琴的我。

大学里我基本是做了两年DJ,在学校也就凑合应付考试。毕业学校给分配,因为学的是旅游酒店管理,安排让我们去宾馆叠被子。我连去都没去,直接走了。

2000年,大连希尔顿的老总找我们谈,希望我们能去做一个跨年演出,我就带着一个徒弟去了大连。那天,在千禧夜3000多人的舞台上,12点气球一放,我突然有了种人生如戏的感觉。

那两年经历了很多事,我就想我是不是一辈子就这样了?我一步跨进了社会,一下子就看到了最阴暗和最美好。我做着自己喜欢的音乐,沉浸其中,但娱乐圈那些明星,酒吧里形形色色的客人,私下醉生梦死的生活方式,我也都见过。

在地下乐团的圈子里,因为作息不一样,我们整天几乎都见不到太阳,只能看得到落日那一瞬间。后来有一天,在五道口做场子,我在一个新建的大桥上买吃的,正好遇到夕阳西下。我看着熙熙攘攘的人群,看着周围大楼里每个窗户都透着家的那种光,在夕阳下显得特别温暖美好。

我当时所处的环境里,这种生活气息是完全感受不到的。

那一刻我大概有点成长。我觉得生活应该像他们一样,骑着自行车赶回家,家里有做好的饭菜,很舒适平静。

夜店DJ的生活太浓缩了,各色人等来来去去,有的伪装,有的空虚,活得像没有灵魂的躯壳。那是一个激情的朋克时代,摇滚时代,现在都已经过去了。

我决定要离开摇滚圈,后来认识了新新。

新新和我在谈恋爱。

新新是天津人,我俩是2000年在网易163聊天室里认识的,算比较早期的网恋。新新在学业上比我优秀,那会儿正在南开大学念国际金融。

新新的成长环境跟我不太一样。她家里还有个大12岁的哥哥。因为爸爸和哥哥工作需要,妈妈就带着她往返迁徙于天津和深圳。

从小学到高中,新新经常要转学。深圳当时用的是香港教材,小学一年级就开始学英语,同学们讲粤语,她都需要迅速适应。而等她刚刚跟同学相处好,可能又要回天津了,大家很难有深度交往。她在天津上了三年初中,又在深圳上了三年高中,高考前两个月回到天津备考。

高三那年的新新。

我们刚相识的那会儿,她也成天到处玩,去夜场。我们一聊,发现怎么你认识的人我都认识。在网上聊了三个月,我们就约着见面了。

见面那天,电视里正在播赵丽蓉的小品《见网友》,演的正好是网上聊得热火朝天,一见面发现完全不是那么回事的桥段。

我妈问我:你干嘛去?我说:见网友。

新新大学时在南开大学校钟前的留影。

那是一个下着小雪的冬天,我们约在了北京火车站见面。那时候的网恋没有摄像头,也发不了照片,不知道对方长啥样,大家只能发文字,互相问问你是单眼皮还是双眼皮之类,剩下全靠想象。

见面前感觉非常忐忑,不知道对方是不是心里面想象的样子,也不知道性格怎么样。但我俩一见面就感觉像是见到了很熟悉的老朋友,相处特别轻松,相见恨晚。

父母也会觉得网恋不靠谱,但后来交往久了,大家都互相见了家长,越看越喜欢,也就自然打消了顾虑。

2002年,我在香山公园和新新合影。

我们挺聊得来。现在回忆起来,大概就是三观非常统一。

新新从高中起就开始接触国外的影视剧,认为生儿育女不是女人的天职。从刚在一起那会儿她就提出要丁克,而我态度其实是无所谓。

我家是教师家庭,所处环境虽然相对比较传统,但父母对我的态度一直很宽松。新新家情况不太一样。她父母思想比较超前,改革开放初期,就大胆选择把家从天津搬家到还是个小渔村的深圳,能把家里空调拆下来用船运过去那种。

新新小时候和父母在天津老家的合影。

新新是小女儿,从小父母长兄都很宠她。教育理念上她家不太一样,相对严格。她高三时很多同学都选择出国留学,她也跟着填了报名表,家里发现后,就跟她讲,咱们的家庭没有钱供你出国读书,你以后可以自己努力赚钱,实现自己的愿望。现在必须要跟着大家一起参加高考才行。

新新考大学时想考考古学,但她父母觉得一个女孩子学考古很辛苦,风餐露宿,建议她考了比较热门的金融。他们的愿望是女儿有一份体面的工作,稳定的收入。

大学时的新新。

从大学到走上工作岗位,新新走的都不是自己喜欢的路。这也一定程度上影响到了她后来离开职场的决定——实在不喜欢,也不想再继续下去了。

刚在一起那会儿我正准备参加成人高考。我那会儿喜欢计算机,就决定重新去学计算机。

结果我买了个台式电脑,俩人天天打网游玩龙族,练了俩大号,还弄了个50多人的工会,经常网吧包场。新新过生日,我还给她买了一整套全红色特闪的凤凰的衣服。这是我们第一次接触网购,当时感觉特别好,装备穿上身闪闪发光,她特高兴。但穿了俩星期,她说:我觉得咱俩有点傻。

大学时期合影。

成人高考第一年我也没考上。当时我还没有彻底跟摇滚圈做切割,跟那帮人断断续续也有联系。那个圈子烟抽得特凶,酒也喝得特凶。后来我发现,如果你生活真的想要有改变,不仅是你思想要转变,生活上也要做切割。人心都是肉长的,只有忍痛把过去斩断了,才能有新的生活。

我决定重新开始:戒烟戒酒,整天都在家学习。第二次考试,分数线超了9分,考上北京市工业机械学院。备考期间,我还一鼓作气地考下了微软的4个国际认证。

刚工作那几年的合影。

2004年毕业后,凭这4个国际证书傍身,我进了招商局旗下一家做涂料的公司,做电子信息自动化。而新新2003年毕业后进了一家瑞士公司,做国际货运。从此我们开始定居深圳。

因为本身年纪比周围人都大,还有过一段大家不会有的生活阅历,所以过上朝九晚五的生活后,我的生活变得非常规律。我俩都基本没有无效社交,也不去夜店,不去卡拉OK,把工作之余都所有自由时光都留给了家人,全力以赴地过起了曾经向往的小日子。

新新的工作比较紧张,每天处理大量订单,需要有足够的耐心和国内外客户沟通。公司也曾多次给她升职,但后来她拒绝了,因为她知道得到的越多,意味着失去的也不少,尤其是八小时以外的时光。

我刚到深圳参加工作时的照片。

而我喜欢干活,觉得干活就像玩游戏一样。我俩三观非常一致,对职场往上爬的游戏都没什么兴趣,都很爱自由。在工作了两三年之后,我们就决定等到社保交够了15年就辞职——我们想过更自由、更有意义的生活,不希望到40多岁还在朝九晚五,背着包跟90后00后挤电梯。一想到在办公室里数着年月等退休,就觉得太可怕了。

2006年,我们在相识第7年结了婚。那时候她又重复了一遍,说她希望婚后丁克。那一刻我印象特别深,因为我们最终真的决定要丁克了。倒不是说我俩不喜欢孩子,或者怕养不好孩子,就是单纯地认为丁克的生活方式会更轻松自由,能留出更多时间关注自己和伴侣,以及年迈的父母。

我俩领证那天合影。

丁克这件事,我父母一开始也是不理解的。他们担心我们老了没人照顾。但我一直很坚决,也慢慢给他们做思想工作。现在他们不仅引以为傲,出去吹得比我们还狠。甚至我俩回北京还得提前半年预约,因为可能回去发现二老自己出去玩了。

新新的父母刚开始也很担忧,怕亲戚朋友问起。后来时间长了,就觉得既然孩子已经成年,也结了婚有独立家庭,那自己能对自己将来负责就行。

很多人担心,如果父母或伴侣离世,丁克夫妻就只剩下孤单一个人了怎么办?其实每个人都是独自来到世界上的,最后的离开也必将是孤独的。我俩平时都会尽量让自己学会享受一个人的时光,也尽量做到独立思考,不去依赖任何人。

2004年,我们决定一起扎根深圳。

我们为以后的生活做了很多规划,比如要在几年内存够钱买房,几年内开始全世界旅游,几年内不再工作,薪水如何安排,如何做理财投资,每年给父母多少钱……

2008年,新新的母亲去世了,去世的时候才65岁。这件事对我们影响也非常大。那时我俩到处想办法跑医院,然后发现,真到了最后时刻,陪在你身边的可能是你伴侣,可能是你父母,但很少有儿女。

儿女都需要工作,可能也有家庭有孩子,自顾不暇。当时我俩也一样要上班,在休光了假期之后,也只能周末去看看。医院的单子都1万多一天,你要是辞职陪父母,父母觉得因为他们得病让你失去了工作和生活,会更受不了。

新新工作时的照片。

2012年,我们第一次出国旅游,选择了马尔代夫。从此一发不可收拾,越玩越上瘾。我俩每年带薪假期就15天,只能攒攒年假出国游,平时节假日再攒攒事假国内游。

前几年我们也有过移民的计划。我们去美国实地考察,觉得美国你作为旅游者去玩玩还行,但去那做个二等公民还是差很多。我们还考虑过新西兰,但考察之后觉得投资移民状态也不太好。后来也考虑过澳洲,当时政局稳定,澳洲跟中国关系非常好。但这几年,两国关系就发生了变化。

2016年,我们在新西兰旅游,顺便考察移民可能性。

以前觉得这些跟我们都没关系,我们只是去生活。后来发现并不是,这是会直接影响到老百姓生活的。尤其是疫情发生之后,我们看到中国还是更靠谱的。

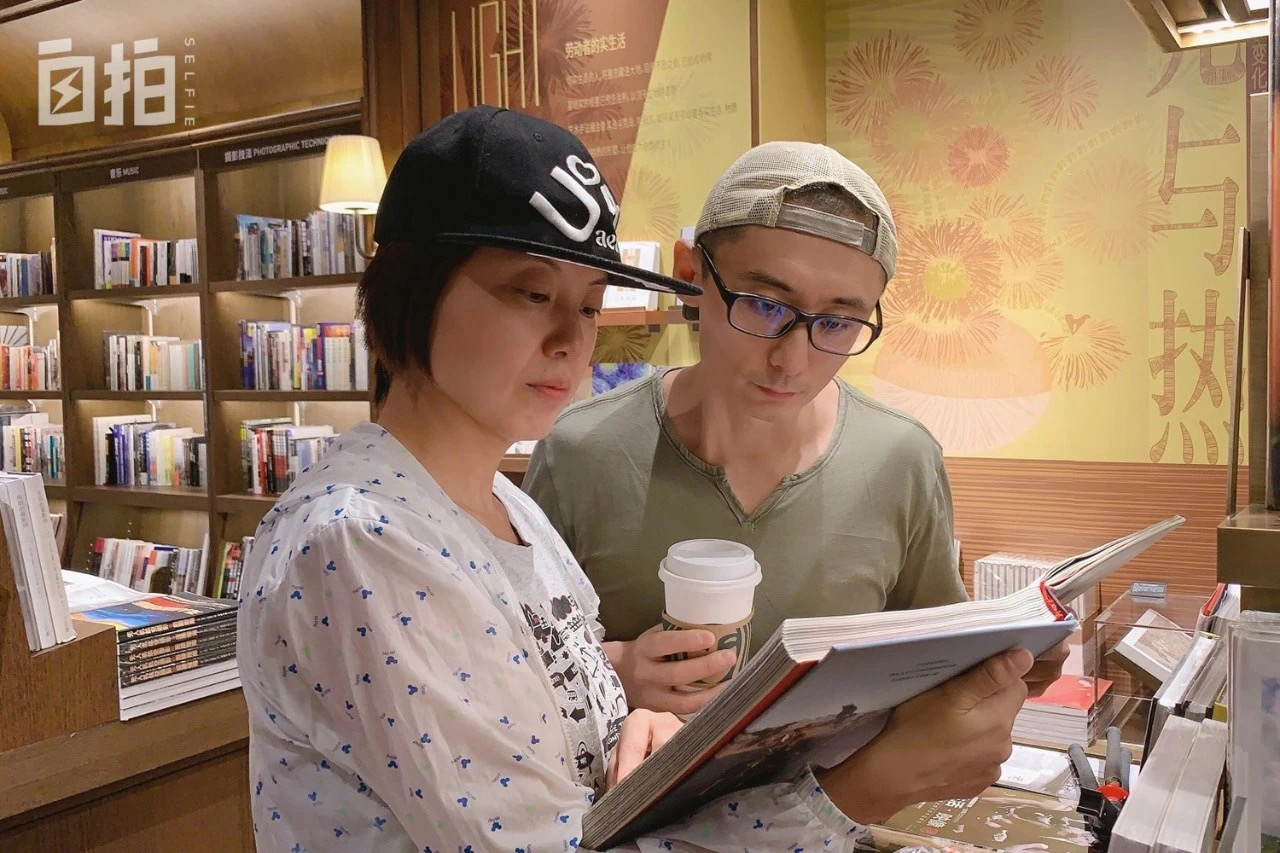

2020夏天,离职后第一次在工作日去诚品书店闲逛。

2020年疫情暴发。新新认为疫情还很严重、公司并不具备复工的条件的情况下,就让大家回去上班,特别不靠谱。我们曾经规划过交十五年社保就不再朝九晚五,因为职场惯性,其实我们已经工作16年了,所以也没什么留恋。我们就辞职了。

我俩手头有些积蓄,也会做一些理财,完全能满足日常生活需要,何况父母年龄也越来越大了,随时需要儿女在身边。2020年3月,新新先提了辞职。随后8月份,我也辞职了。

2020年夏天,深圳离职后决定旅居。

辞职之后,我们决定先旅居一年。2020年10月底,我们从深圳自驾抵达大理。用了一个月时间看房子,11月28日正式搬进大理的新家,租约一年。

大理的包容性很强,你喜欢田园风它有,你喜欢城市的便利它也有。有很多一线城市来大理旅居的人,因为这里生活方便,开销上相比深圳会低一些。我们自己会做理财,自媒体也有一些收入——这倒是意料之外的,因为一开始做视频的初衷,其实只是想记录一下我们当下的生活。

我们在大理的家。

我们父母的年龄和身体状况都还可以坐飞机,也不需要我们特别照顾,就想把他们都接到大理,一起生活一段时间。

但后来发现这个设想还是有点太理想化了。大理医疗条件有限,老人有了慢性病以后就离不开医院了,你让他长期去外地住,操作起来就不太现实。也没想到疫情会拖这么久,因此我们也不敢折腾老人了,怕到时候万一回不去了怎么办。

来大理后我们一直坚持健身,希望更好地管理自己的健康。

等这一年旅居结束,我们可能也会改变方式。一方面是我们俩也没到养老的年纪,在一个地方其实根本待不住;另一方面还是老人的需要,原本想要一起生活,但发现并不好实现。

明年如果疫情好转,我们计划在深圳住3个月,北京住3个月,花半年时间陪老人,也认真考虑自己接下来想去的地方。

我长期充当家庭发型设计师,我和新新的头发一直都是我剪。

对于未来,我们规划是去做一些精神层面的、更有意义的事——比如公益,具体方向我们也还在寻找。

做公益其实是我们多年来养成的习惯。十年前我们第一次去西藏,走的是常规旅游路线,那边生活条件还不错。后来第二年我们去了阿里无人区,会经过一些交通不便物资匮乏的高原牧场。当时带了一些零食和文具,准备给当地的孩子当礼物。去了之后发现,他们真的特别缺物资。

这是2015年西藏,我们第三次进藏。

而且去那边你千万不能给他们钱,因为拿到钱他们就去买羊或者赌博了,一分钱也花不到孩子身上。

如果是有学校的地方,可以给孩子们带些文具;如果条件特别恶劣,连支教老师都没有的地方,可以给他们带一些衣服。我们每年都会组织同事朋友,把自己的旧衣服打包送给他们。

我们给藏区孩子们带物资。

后来有一年,我觉得网上的一些清仓的衣服其实很便宜。那年我们就买了一批新衣服过去。孩子们拿到新衣服是不会拆标签的,他们要留到藏历新年才穿。

我们在大理喜洲古镇留影。

如今我们身边基本都是2娃家庭,也有一些大龄未婚,但没有其他丁克家庭。不生孩子可以把有限的时光留给自己,我们也确实不太喜欢有小孩子的嘈杂生活,所以我们不羡慕别人有娃,更不会后悔自己的决定。我们至今都没有动摇过,反而觉得按我俩的性格和对生活的追求,挺庆幸自己的这个选择。

我们在2006年在深圳买了第一套房,2009年买了第一辆代步车,2012年开始出国旅行。后来我们一直把俩人的公积金当旅游经费,一人工资用于生活开销和房贷,另一人工资做定投理财慢慢存钱。到2020年,我俩裸辞开始旅居。一路走来,基本按照规划完成了当初的设想。

裸辞后,我们终于开始了人生下半场的追寻,很多东西都还在摸索中尝试。我们希望去看看更多向往的地方,拥有更多不同的经历。

本文在今日头条首发,皆由主人公本人口述而成