对于男科门诊,我的最初印象来源于一部美剧,它用猎奇的方式营造了一个躁动空间,美女护士将患者送进私密房间,里头有暧昧的灯光、松软的沙发和洁白的床,以及随手可得的黄色杂志。后来,我在医院体验生活两周,才认识了真正的男科。

男科诊室位于生殖中心深处,门口挂着男科门牌,室内摆放着简单的桌椅和电脑。门诊左手边是取精室,里面只有一张单人推床。化验室与取精室通过一个小窗连接,供患者传递盛有精液的容器。

我在诊室的第一天,门口走进来一对年轻夫妇。进门后,他们拘谨地在刘主任面前坐下。刘主任是生殖中心唯一的常驻男科医生。

每逢周一或周五,这个位于上海的男科门诊总会迎来人流高峰,很多患者专程从外地到此寻医,为了少请假,大多会选择与周末相近的日子。

女人紧紧地抱着手提包,男人的目光无处安放,都不知该从何说起。刘主任主动打破沉默,语气平和地问他们,多大了,结婚几年,停止避孕又有几年。

“结婚三年,停止避孕两年。”女人一一作答,而男人则全程都没吭声。

一年以上未采取避孕措施,性生活正常,但没有成功妊娠的,基本上可以判定为不孕。为了判断病因,刘主任问起他们的房事情况。

女人不作声了,看向男人,男人低垂着头,半分钟后,才支支吾吾回答:“我应该是早泄,一开始以为是心理问题,一直没来看医生,基本上三分钟左右。有时候还会因为紧张而不能……”男人双手紧握,没继续往下说。

刘主任老道,一眼看出男人的为难。在当下,各式焦虑话题充斥着社交媒体。中产危机、女性容貌、职场年龄,接连成为公共话题,可男性的性功能焦虑,虽普遍,却更加隐蔽。

网络世界人人“18厘米、30分钟起步”的性夸耀,或许足以展现这场尊严攀比的截面。与此相对应的,是接近50亿的中国ED(勃起功能障碍,俗称“阳痿”)市场规模。中国首个“伟哥”仿制药“金戈”,也一度超过茅台的毛利率。

在性方面,男人背负着传统的压力。性能力、勃起的阴茎,都象征某种男性气概或身份。这种观念最初产生,或许是为了创造生殖力强盛的社会体系。历史原因早已被遗忘,象征意义却继续发扬光大。

在问诊过程中,排解患者的心理焦虑,也是刘主任工作的一部分。他搬出最新的研究成果——一生中只要有一次成功,就说明性功能健全。

以前医学界断定三分钟以内是早泄,现在一分钟以内的才勉强算。他温和地解释,这是生物进化的必然结果,倒回十几万年前大家都是猩猩,野外生存环境险恶,动物交配的时间短,才能保命。

夫妻俩都松了一口气。男人捡回了一点自信,他主动向刘主任问药,音量也略微提高。刘主任一向秉持“药补不如心补”的理念,并不建议患者用药,避免产生药物依赖。

他告诉夫妻俩,世界上最好的治疗师就是自己的伴侣。说这句话时,刘主任特意看向了女人:“别迷信网络上的说法,男人的成功怎么可以和长时间划等号,多给他正向反馈,慢慢建立他的自信,问题就解决了。”女人点了点头,握住丈夫的手。

宋爽是第二次来到生殖科的患者。刘主任拿出一排生殖器模型,让他判断,哪个最符合他勃起时的长度和硬度。宋爽指尖游离,徘徊一会后,选择了数值偏大的那个。选完,他强调,自己的房事表现一直很好,应该不会有问题。刘主任没接话。宋爽取精之后,刘主任将少量精液放置于观察片上,屏幕上方显示出精子活力、数量等参数。化验结果可即刻打印,全程只需一分钟。在这一分钟里,诊室里的气氛变得焦灼而微妙,男人仿佛面临着一场关乎尊严的审判。

面对不孕不育的夫妻,刘主任一般会建议男人先做检查。男性检查步骤简单,一般只需要手淫后获取精液,检查费用便宜。女方则需要逐项排查,费用高,且输卵管造影等侵入性项目,不仅会带来痛苦,也有感染风险。然而,能主动先接受检查的男人很少,通常,他们只有伴侣查出身体无恙后,才勉强同意做检测。弱精是一种精子活力低下的病症,表明男性的生育力严重下降。宋爽显然没有从打击中缓过神来,找理由推脱:“我以前挺厉害的,最近可能加班有点多,作息不规律,才会这样。”刘主任点头,不语。当宋爽走出诊室后,却脱口而出:“装什么装,不行就不行。”对于这样的掩饰,刘主任早已经见怪不怪。在被确诊为不育症后,大多数男性第一反应,就是本能地否认。问诊时,刘主任发现,面对病情,女人都一五一十地描述,既不觉得羞耻,也不隐瞒。男人则喜欢找各种借口,像宋爽这样的不在少数。在传统的生育观念中,孕育是女性的责任,因此,不孕不育的问题,也惯于归咎于女性。可实际上,不育症世界卫生组织曾明确指出,已婚夫妇不育症发生率约15%,其中男性因素引起的不育症占50%。当男患者得知问题出于自身时,他们所面临的,不只是生育功能的障碍,更是男性角色失败的暗示。

有的弱精和无精患者想通过食补改善情况,刘主任明知药效并不显著,也会答应开些药。这么做,主要是为了给患者提供心理安慰。患者心情改善,自然受孕的成功率也会相应提高。这与他提倡的“药补不如心补”,看似冲突,实则惊人一致。

八月份的一个周一,一对初诊的夫妻来到刘主任的门诊。女人二十多岁,着装朴素,一边询问医生,一边认真地做着笔记。男人眼神游离,时不时瞥向门口,诊室的门将被其他患者推开,他几次起身关上,害怕谈话内容被外人听见。周五再见到他时,他已经拿到精子检测单。男人跟宋爽一样,在刘主任面前找了一堆借口。可以想见,他的检测结果并不乐观。男科诊室里的患者,或多或少,都承担着构建“男性气概”的文化压力,这也是他们强烈耻感的来源。主动、强硬、力量、给予,这是男性的社会分属,在家庭、职场、社会等领域全方位渗透。在女性力量不断增强的当下,男性的位置受到挑战,不得不将地位意识向更幽微的地方铺设——以性活动时长和频率来评价男性能力,以生殖器大小和勃起的硬度决定男性的尊严,甚至以与多少个异性发生性行为论英雄。这样的标准,不是从伴侣的需求出发,也不是从自身体验出发,而是男性对于自身能力的严重焦虑。不管男性接受与否,他们都被强行推到这道文化制度的审核之下,被定义成功或是“失败者”。男科诊室里的“失败者”们,通常还要面对家庭地位的摇晃。男人的妻子走进诊室,半边屁股坐在他的椅子上,关切地询问病情。得知是丈夫弱精造成自己不孕,她起身坐到不远处的沙发上,身子后仰,靠在椅背上,像换了个人似的。她开始数落男人:“平时让你别抽烟、别喝酒、少熬夜,你就是不听。”“烟已经在戒了,酒只有在应酬的时候才喝一点点……”男人企图辩解,气势却越来越弱。“还记得你妈怎么说我吗?我不能生,就要我跟你离婚。”女人从沙发上站起来,追溯起数年前的往事:“害得我妈逼着我吃中药,我吃什么药啊,该吃的是你……”女人细数这些年遭遇的不公,诉说自己如何替丈夫背负了骂名和委屈。求子之路坎坷,她的神情悲伤,同时带着抑制不住的蔑视。从女人的叙述来看,这是一个地位不均衡的传统家庭。而在这一刻,重新衡量地位的天平倾向了她,她拥有了话语权。刘医生说,类似的情况在男科诊室时有发生,太多的女性被生育捆绑,“不能生育的女人是有罪的,没有孩子的家庭是不完整的”,但当男方查出不孕时,他们将很快被这套观念反噬。

老赵是来自大连的患者,他经历了三次手淫取精,统统失败了。刘医生建议他做针刺。针刺属于小型手术,私处半麻后,用手术针扎进睾丸或附睾取精,需休息两天才能恢复。老赵犹豫了。陪同老赵一起来的,是他的第二任妻子,今年四十五岁。检测结果显示她的卵巢功能已退化。一般情况下,这个年龄段的女人一次能取7-15个卵子,而她只有2个。

像老赵夫妇这样,双方身体条件都很差的情况极少。两个人思忖良久,决定放弃。可半小时后,他们又再次回到诊室。

老赵说,如果没有孩子,现任妻子就要跟她离婚。到了他这个岁数,感情和性都没那么重要,孩子是这段婚姻的唯一粘合剂。

老赵不想离婚,只要还有一线希望,他就愿意尝试。接受针刺手术后,检验出来的结果并不乐观,老赵的精子数量少、活性低,刘医生建议他近期再来一次。

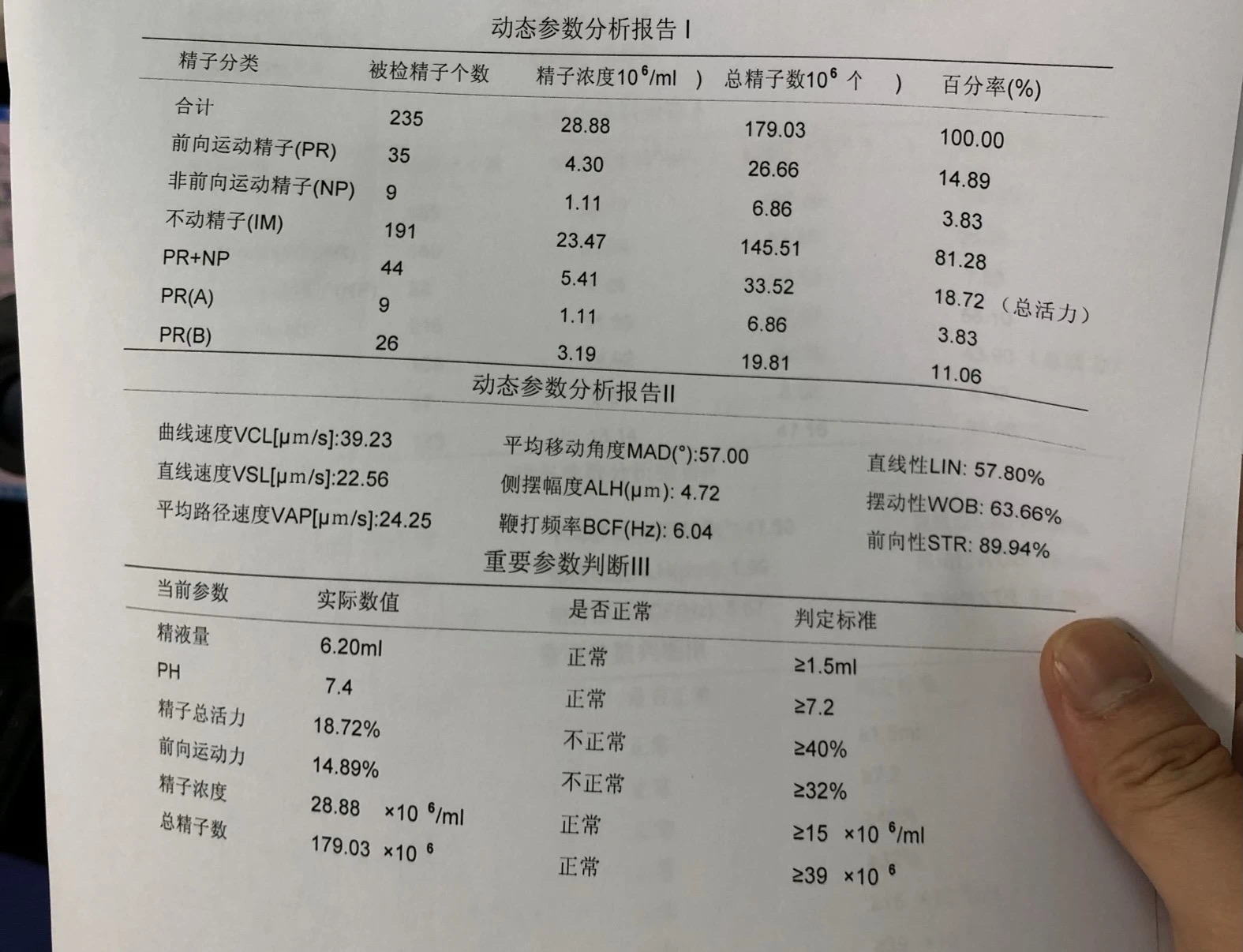

图|其他患者的检查报告

已取出的部分冷冻在精子库,一年为期,若再达不到标准数量,只能考虑其他方式。

一般精子条件差的可以求助中华精子库,卵子条件差的可以由医院出面与其他患者征求。但这样一来,孩子与父母双方都没有血缘关系。

妻子执意要孩子,一方面是为了婚姻和未来能有所保障,一方面也是为了给老赵延续香火。在中国的许多家庭中,不育不只是个人生理与心理的问题。为了履行生孩子这一义务,很多不育夫妇宁可解除婚姻。

老赵曾经有过孩子。他与第一任妻子生下儿子,离婚后,孩子一直跟着妈妈。两年前,孩子旅游时不幸触电身亡。老赵家三代单传,失独之后,老赵的精气神没了,原本当兵留下的硬朗也已不再。

跟其他年轻患者相比,老赵看起来更加萎靡,也更有倾诉欲。刘医生看起来有距离感,他便拉着着我絮叨。

他告诉我,男人一定要自私一点。原本他可以早离早结,考虑到前妻离开他后没有经济来源,所以一直拖着,否则也不至于等到现在,身体条件骤降,想要孩子却困难重重。

在老赵身上,性失去情欲的底色,显得格外沉重。小到在妻子面前的尊严,大到家庭的主动权,甚至对自己人生的掌控,都是摆在他面前的重重障碍。

对老赵来说,成为一个儿子、丈夫和父亲,都是男性角色构建的重要部分。如果生育无望,离婚、断后,意味着男性角色的崩塌、人生责任的缺失。

来上海求医是他最后的希望。治疗效果尚未可知,“走一步看一步”。说完,老赵又叹了口气。

他是那一天做检测的最后一位患者,下了手术台,他有点愣神。刘医生按了电梯,等他,许久,他才出现。

他个子很高,肚子鼓囊囊的,走起路来略微摇晃。电梯到了,老赵迟疑片刻,或许是害怕即将要面对的妻子。可要面对的始终无法逃避,他摇晃着,走进了电梯。