|

2012年1月1日,厦门市湖里区卧龙晓城花园的一颗大树下,袁迪宝和李丹妮夫妇亲昵依偎如同初恋情人。丹妮生活在中国的烦恼,一是扫地阿姨老会问她收入,二是她每过几个月就不得不去公安局办一次居留手续。

“2018年7月12日凌晨2点35分,丹妮妈妈在厦门海沧家中安详地回归天家,享年92岁。”来自厦门作家欧阳鹭英的微博,为人间的这段旷世之恋画上了句号。 分离五十五年,结婚八年,丈夫袁迪宝去世一年多后,李丹妮也离开人间,回归天国与丈夫重聚。

本文是2012年新周刊爱情专题的年度爱情故事,旧文重发,是为追念。

文/何雄飞 图—阿灿/新周刊

2012年1月1日,早上6点,气温15℃。

84岁的袁迪宝背着个小包,一个人去室内泳池游泳去了。这是他每天的习惯,如果是夏天,他甚至还会下环岛路的海里游。

85岁的李丹妮总是很担心,一旦时间到了,袁迪宝还没有回家,她就会跑到屋外的小花园里等。

2010年9月26日,一个中国厦门的老人和一个分别了长达55年的法国里昂老太太结婚了。

此前,丹妮一直幻想,他们的下一次见面或许在天上:在一个码头,两人白发苍苍,拄着拐杖,搀扶走进一个公园,消失不见。

手、胡子与茶 ——————

袁迪宝和李丹妮住在三儿子袁维群和三儿媳欧阳鹭英的家里,那是厦门市湖里区卧龙晓城小区一楼的一个复式单位。

近10点,头上戴着灰色包头帽的袁迪宝进门了:“我声明一下,我这人眼睛花、耳朵聋,所以主要靠她,她眼睛还明,耳朵还灵。你们媒体太过关心我们了,我们非常感谢,但是我们心有余而力不足,希望你们多多跟她谈,有什么问题她全部可以解决,好不好?”

“可是我脑子不行了。”丹妮从沙发上起身,划动双手,迎上前去,扶住袁迪宝。老太太灰白发,穿驼色毛线衣、蓝呢厚裙、黑秋裤,脚下是一双绣了两颗心的可爱毛拖鞋。

“来,你坐,主席。”“你坐,你坐。”袁迪宝声音高亢,推托起来显得有些执拗。丹妮不管,一把扯着他坐在沙发上。两人十指紧扣,直至我们告别,从未分开。

袁迪宝亲昵地搂抱拍打着丹妮:“脑子要锻炼,要欢迎这些记者多跟你讲话,多跟你讨论问题,你就好好地应付他,你的脑子多转动,那样就不会衰退了。”

丹妮点头,拍拍他的大腿,凑近他耳边呢喃了几句。

袁迪宝耳朵不好,丹妮有点青光眼,采访主要是丹妮在说,欧阳鹭英插话,丹妮偶尔大声将问题转述给袁迪宝,袁迪宝笑几声。有时谈及前妻离世,自己一人度过“乞丐般”糟糕的13年,欧阳便会凑近丹妮有所暗示。

知道要拍照,袁迪宝一早便提醒丹妮:“我们不能穿重复的衣服,就是照过相的衣服别再穿了,今天要穿得漂亮些,你要记得。”他们买衣服和鞋子,精心打扮着对方,为了让袁迪宝显得年轻些,丹妮坚持让他刮掉了长胡子。

欧阳说:“她常常赞美我爸爸,说你很漂亮,你很帅,然后爸爸会很不好意思。”

李丹妮赶紧凑近袁迪宝大叫:“我常常说你漂亮。”

袁迪宝哈哈尖叫:“你乱弹琴,自己夸自己,还夸我,你漂亮,我不漂亮,我是老头子还怎么漂亮,年轻的时候可能漂亮一些,现在老了,不行了,头发白了。”

丹妮热爱家务,习惯早睡早起。她喜欢熨衣服、叠被子,欧阳说:“连我的睡衣都熨,被子折得跟宾馆里一样,我都不敢躺下去。”

闲不住的丹妮在看书、听音乐之余,还会教欧阳和两个孙子法语和英语,此外,她还在家里设立“法语角”,每周五会有3个厦门大学的学生来,丹妮跟他们讲法语,为他们批改作业。

丹妮不爱咖啡,因为过敏,从小就不喝牛奶,只爱喝茶,先前喜欢杭州龙井,现在喜欢福建铁观音。欧阳说丹妮在法国只能吃到冰冻鱼,来厦门后特别爱吃活鱼活虾。

拍照之余,欧阳和丈夫斗乐,争论当年到底是谁追的谁。最后,欧阳感慨,中国人的爱情,上世纪50年代是纯爱,70年代是阶级之爱,今天是物质之爱:“从地位、生活品位上看,丹妮要比我爸高,她来这里就是怀念当初他们的这一段感情。真正的爱情没有国界、不在乎地位和外在形象的变化,所有这些都没有影响他们当初的好感。”

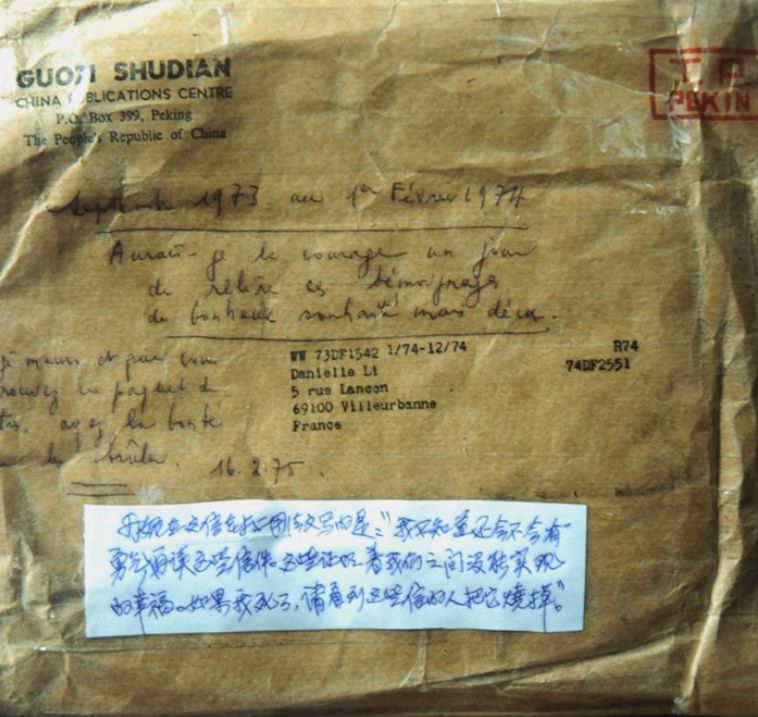

1975年2月16日,法国里昂,已经绝望的丹妮在这个装满袁迪宝情书的信封上用法文写下这些字句。数十年后,中国厦门,袁迪宝将它们译成中文,抄在一张小纸条上,用透明胶贴得严严实实。

西湖、老照片与牧羊星 ————————

一楼楼梯下的钢琴上有个陈列台,上面摆着一排照片:两张袁迪宝和李丹妮合影;一张欧阳鹭英穿碎花裙靠在老别墅墙上;一张袁维群站在法国古堡前;一张袁维群儿子儿媳结婚的艺术照;一张李丹妮坐花园椅子上看书,朝阳从她身后打来,照亮她身体的轮廓和前面的一束绿叶。

一本老相册上,并排贴着袁迪宝逐渐老去的十张一寸大头照,最后一张是年轻的李丹妮穿旗袍的小一寸大头照。下方,贴着袁迪宝前妻黄秀雪的七张一寸大头照。底下,贴着他们三个儿子的合影,另一页,贴满了孩子们的婚纱照。

1953年8月,厦门鼓浪屿鸡山路1号,25岁的袁迪宝与黄秀雪结婚。1994年10月,患有牙床癌的黄秀雪去世,袁一人独居,直至2007年,才搬入三儿子袁维群家里。

1953年9月,新婚燕尔的袁迪宝前往位于杭州的浙江医学院就读公共卫生科,担任班长和俄文课代表,在那里,他遇上了大他一岁的俄语老师李丹妮(Danielle Li)。

丹妮是个从小在中国长大的漂亮中法混血儿,1950年毕业于浙江大学外文系,精通英、法、俄、德和中文。她是个天主教徒。“当时政府对天主教徒有看法,我不能做弥撒,精神上痛苦很大。袁迪宝也信教,有时我们到杭州很多地方玩(西湖断桥,平湖秋月,义庄,孤山,宝石山,保俶塔),慢慢就聊到这个问题上。”丹妮说,“他是个好学生,是个好人,看法非常健康,对我帮助很大。”

“那等于是两个天主教徒的爱情?”我问。

“对对对,你说得很对。”丹妮不停点头。

那时,他们最爱听的曲子是美国电影《翠堤春晓》的英文插曲《当我们还年轻》:“当我们还年轻/在美妙的五月早晨/你曾说你爱我/当我们还年轻。”

两人约定,天上的那颗牧羊星是他俩爱的标志,只有抬头望天就能心灵感应。后来,当他们分开,每年八月十五望星星,成为他们一种爱的仪式。

1955年8月的一天,在花港观鱼的芙蓉花树下,丹妮从袁迪宝眼里看到了忧伤。

迪宝向丹妮道出心事:上大学前,迫于姐姐的压力,他与匆匆相识的姐姐的同事结了婚。浙江医学院卫生系并入了成都华西医学院,他将要前往成都求学。8月5日那天,他们在苏堤旁合了张影。

袁迪宝在情书中写道:“亲爱的丹妮,昨晚在皎洁的明月下,我又一次朦胧地踏进你的心田,饱赏在你心中绽开的花朵,狂吸着你芳香的气息,那令人陶醉的感情!但是亲爱的丹妮,我太自私了。尤其当我依依难舍离开后,当我回过头看到你还凝留在门口用你那双多情眷顾的眼睛护送着我的时候,我的心像被电击般的难受,我想我实在对不起你,我要求你给我严厉的惩罚……”

1956年4月23日,丹妮决定离开,她同父母登上一条荷兰货船,转道香港前往法国里昂。行前,丹妮剪了撮头发,拔下一枚戒指留给袁迪宝做信物,丹妮带走了袁迪宝写的一摞情书,用牛皮信封装了,塞进胸口,奉作至宝。

丹妮回忆:“离开时很痛苦。如果我真的跟袁先生结婚,文革时,他可能有问题,我也肯定会有问题。事后证明,他是对的。”

2012年1月1日,厦门市湖里区卧龙晓城小区家中,餐桌上放着一本旧相册,一堆旧情书,以及丹妮的自传《混血儿》。

情书Ⅰ ————

“我不知道还会不会有勇气,再读这些信件。这些证明着我们之前没有实现的幸福。如果我死了,请看到这些信的人把它烧掉。”

1973年9月,在法国里昂的丹妮,绝望地将所有袁迪宝寄来的情书塞进一个黄皮信封里,信封上用法文写道。数十年后,袁迪宝将这些法文翻译成中文,抄在一张小纸条上,附在信封上面,用透明胶将信封贴得严严实实。

袁迪宝写给丹妮的情书目前只剩下100来封。因担心给家庭和工作带来影响,丹妮的信都是直接寄到袁迪宝姐姐家——鸡山路1号,文革来临时,袁的姐姐将这些像定时炸弹一样的情书和信物付之一炬。

袁迪宝的字写得像蚂蚁一样密密麻麻,因为邮费贵,他往往要写上好几天攒到几千字才会寄一次。今天,欧阳鹭英将它们一一敲进电脑,她视这堆幸存的情书为珍宝,绝少给外人看。当我翻到第三封情书打印稿时,她迅速抽走了它。“不能再看了!有一些三四流的电影导演说要过来写剧本,我都拒绝了!我说你有什么作品先拿来看看,这么好的题材不能让你写坏了!”

我所看到的三封情书,都是袁迪宝还在华西医学院求学时,写给在杭州的丹妮的。

那堆旧情书,摞起来有两根食指厚。

丹妮因曾在信中提到她向一只鸟陈述思念之情,袁迪宝便回:“有时我的呆想甚至比你的更可笑。我总想一下登上月球,然后对着你的胸怀俯冲下来,掉进你的怀抱里,而我如此想着想着的时候,就好像真正的冲——”

情书整理打印稿里,袁迪宝似乎是因为收到了丹妮的一张小照片而欣喜若狂:“最亲爱的丹妮:你那张小照深深吸住我的心,我吻它,吻它,就如同吻到真正的你一样,这两三天来,我时刻都要取出它来,不是发狂般地便是轻柔地吻它,吻它。虽然这是多么疯狂的举止,但我还觉得这样尚不能舒解我这心中的爱火……啊!亲爱的丹妮,我的至亲爱的丹妮,我们的身心为何如此相像、如此一致,假如我有灵魂,它一定是住在你身上的,而现在住在我身上的灵魂,实在却是你的,我们原来是一个身心,上帝为何把它分成两个,你这两颗心呀,要快快回合到原始的一颗心呀。”

袁迪宝深情回忆了西湖游玩的一切,并期盼着假期能迅速到来:“昨晚,我在外面散步(七点半左右),我看到我们的牧羊星,它闪烁在云天之上,它离那钩型新月是那么的近,纵使被无数人欣称为嫦娥的明月,我也不愿多看她。”他引用了一首席勒的诗,劝丹妮不要受困于学校里的恶人,老待在家里,而是该和同学去远足,最后,他对不能陪伴她度过暑假表示伤心,“丹妮,丹妮……我准备留在校园里读一篇莎翁悲剧娱乐自己。”

在接下来的一封情书里,袁迪宝事无巨细地汇报了他正乘船去杭州看她的情形,其中有航程、票价和烧鸡,他抱怨:“我发现我们简直是生活在上帝诅咒而不是他祝福的世界里,我们生活在一起不是很好吗?为什么硬要把我们拆开呢!”他又开始疯狂表达着爱:“丹妮呀!丹妮呀!我正热烈地想着你,现在全船旅客都在梦中,服务员催我去睡,我婉谢了她的好意,我知此时(11点35分)你必在睡梦中,我可想象出你的睡容,你的美貌,我要在临睡前重温一遍你的音容,使我今晚能在梦中与你相见相亲,紧紧地依偎在一起!”

2012年1月1日,厦门市湖里区卧龙晓城小区家中客厅,袁迪宝和李丹妮的手一直紧紧握在一起,似乎一分开,就会被夺走什么似的。

情书Ⅱ ————

袁迪宝和丹妮的情书通信集中在这些年份。

1955年至1956年,成都——杭州;1956年至1966年,厦门——法国里昂,在1957年7月,袁迪宝从华西医学院毕业,被分配到厦门市卫生防疫站工作,1958年到1961年,袁的三个儿子相继出生,他寄了张照片,丹妮拿给母亲看,母亲看了半天,跟她讲,你放心,袁迪宝现在生活很幸福。“从那一刻起,我的心就平静了下来了。”生活并不宽裕的丹妮不断给家境窘迫的袁迪宝寄奶粉、饼干、衣服和玩具,“有时候我老想当时也许不应该离开,可是怎么不应该?人家已经有太太了,我留在这里干吗?”

1966年,中国“文革”风暴来临,丹妮收到了一封匿名信,里面提醒她不要再写信,“你这是在害人!”此后,两人通信中断。上世纪70年代,或因政治原因,或因地址变更,袁迪宝和丹妮分别尝试写信,但总是被退回。1980年、1986年、2000年,丹妮回中国三次寻找袁迪宝,无果而终。

直到2010年春节,袁迪宝姐姐的儿子来欧阳家拜年,家人聊到老人的颓唐,随着话题深入,袁迪宝尘封多年的一段异国恋情重见天日。在欧阳的鼓动下,老人找出丹妮的一张小头像,以及抄在字典里的一个地址“Danniel Li 5 rue Lanson Villeurlanne France”。

“亲爱的丹妮,愿上帝祝福你健康长寿,就是要你健康长寿,请给我一封信,永远思念你的袁迪宝。”

2010年3月31日、4月1日,袁迪宝用中法文一连写了五封信,装在两个信封里分别寄出。

4月10日、11日,丹妮收到了这两封信。她在回信中写道,自己一直一个人过,中午是在修道院里吃,如果有一天生活不能自理,她将到那里终老。袁迪宝心痛欲绝,便执意邀她来厦门。

做决定前,丹妮去找了神父,神父告诉她“这是天意”。

9月16日,欧阳去法国带回了丹妮,因行李超重还被罚了四五百欧元。

袁迪宝西装革履,手捧腹55朵红玫瑰守候在厦门高崎机场。9月21日,两人在民政局登记,五天后婚宴,身着婚纱的丹妮第一次做了新娘。

“我在整理情书时发现,爸爸是个多情的人。”

欧阳说,袁迪宝在信中屡屡因为人夫而在道德与情感间痛苦挣扎。

“其实爸爸的这些信不光是感情的抒发,还有当时的形势和政治背景。比方说今天学校又要通知开会了,哪个同学被打成右派了,要让他们写多少大字报了。灭四害时,要交多少条老鼠尾巴、多少盒苍蝇了。他在成都时曾经跟随工人下矿井去劳动。实习时下到四川几个医院,医院里没有一个正规医生,什么人得了什么病,遇到多少患者,他爱莫能助的心态都写了。”

“包括他政治考试多少分,毕业志愿怎么填,领10块钱的补贴,他写给领导的自我评语,他也再抄一遍交给她。他说他很疲劳,有一个月持续每天睡眠只剩3到6小时。写得很细致,这些组合起来就是一个好剧本。”

欧阳说:“他们的爱情和情书都很纯洁,不像现在的一些情书写得非常的肉麻。”

2012年1月1日,厦门市湖里区卧龙晓城小区家中的大门上还贴着喜字,鞋柜上方摆着一张法国政府为表彰丹妮为中法文化交流所做的贡献特地授予的骑士勋章证明书。

《混血儿》 —————

《混血儿》是前法国《解放日报》女记者Par Caroline Lefebvre为丹妮写的个人传记。2007年,丹妮80岁,法国里昂中法事务协会为表彰她对中法文化交流的特殊贡献,专门出钱请记者做访问,出了这本传记,印刷500本。

封面是一幅林风眠的画作,一只逆风的黑色大雁,在芦苇丛中的湖面飞过。这幅画是林风眠送给她的,她一直挂在卧室里,她觉得这只逆风的大雁隐喻了自己的艰难的一生。

封面标题是《混血儿——一个站在中法之间的女人,这就是她一生的故事》。女记者问她:“你这么一个女人,我们不能相信,好像一辈子都没有人爱过你?” 丹妮说:“只有一个人住在我心里,只有一个男孩真正地爱过我。他一直没有忘记过我,就像我也从来没有忘记过他。”丹妮到了厦门后,女记者老说:“你下面还有文章呢!”

丹妮的父亲是中国音乐家李树化,本籍广东梅县的泰国华侨,同画家林风眠是同乡,两人在1919年同赴法国留学,李树化在里昂国立音乐院读了研究生。1925年他们一起回国,同在北京艺专、杭州艺专等校任教。李树化同其他几位留学生一样,带回了法国老婆,李树化的老婆叫李燕呢(Jeanne Chanal),是一个家境贫寒的纺织女工,他俩在里昂舞厅跳华尔兹时相识。因留学生出国前家中已有老婆,中法婚姻多数不欢而散,李树化夫妻是难得白头偕老,恩爱至死的一对。

1956年,丹妮一家离开中国,每人身上只带了10美元,回到法国里昂,因为穷,也不受亲戚待见,有时还得靠在泰国的祖母寄活命钱。1960年,“混血儿”李丹妮才被获准入籍,为了养活家人,丹妮考了速记打字员证书,在一家公司干了17年。后来,丹妮在里昂大学当中文助教,47岁丹妮咬牙写了六年汉学博士论文,才如愿以偿地晋升为里昂第三大学语言学院中文系终身副教授。1980年,丹妮担任里昂中法大学秘书长,1992年,丹妮退休,法国政府特地授予了她一枚骑士勋章。此后,丹妮又担任中法事务协会秘书长,直到2009年。

丹妮坚决反对中西通婚,她劝那些要来北京留学的法国男学生不要娶中国太太,女学生不要找中国老公,“我是在替他们担心下一代!”

“你在法国还有亲人吗?”我问。

“有,可是不理你。因为我是一个杂种人!我一进小学他们就骂我是杂种人,我回来就哭,跟妈妈讲。到今天,我也不能说我走对了路。今天的我,是我母亲造成的,我父亲不爱说话,我跟他没什么交流,我知道他爱我。总之,我们这种杂种人很难的,中国人和法国人都当你是外国人。”丹妮一直视“混血”身份为人生最大的一道伤痕。

上世纪50年代,杭州西湖,年轻的袁迪宝和李丹妮时常流连于湖光山色之间,谈情说爱。

林风眠的画 ——————

丹妮一家与林风眠一家亲如一家。

在《混血儿》里,有许多两家人的合影,以及林风眠赠送给丹妮一家的许多画作。

袁迪宝的三儿子袁维群是个茶业包装商,穿着睡衣的他最爱同我讨论林风眠的这批遗作,为此,他在2010年还专门去了一趟法国。

“这些都是真迹呀!”他拿出将近10张林风眠画作的翻拍相片,嘱我一一拍摄下来。它们分别是一个正在读书的仕女,一个正在梳妆的仕女,一只鸟,一只鱼鹰,一只母鸡,以及丹妮一家三口的头像素描。

袁迪宝的三儿媳欧阳鹭英在邮局工作,同时也是“鼓浪语”文化社群的成员之一,热衷于通过田野调查记录正在消逝之中的鼓浪屿的老房子与老历史。

有时,欧阳想尝试写下袁迪宝与丹妮的爱情故事,但她却怎么也下不了笔。

“作为当事人,有很多历史问题,我不知道怎么定位,比如说第一任妻子我该怎么落笔?我公公跟她的结发妻子走过了中国的动荡年代,他们也有一种相濡以沫的感情,不能磨灭。作为后辈,我也要尊重这几个兄弟,我不能在我的笔下定是非。”

欧阳说,丹妮和袁迪宝每周都会去大哥和二哥家吃饭,“他们不仅仅跟我们生活在一起,每个星期也要去大哥和二哥家里。他们两兄弟也非常孝敬我婆婆,如果有节日和长假,都会带他们去吃野味和到郊外去玩,他们没有排斥丹妮,也支持爸爸的选择”。

“当年你们热恋,有没有过进一步的关系?”广东卫视《人在他乡》栏目组记者曾问两位老人。

“她问我们有没有上过床?”丹妮在袁迪宝耳边大声说。

迪宝连忙摇头:“没有没有!弗洛伊德的‘性先行’理论在我们身上没有实现。假如有多一层的关系,也许不会坚持到今天了……”

“你们现在一起生活跟以前谈恋爱时有什么不一样?”我问两位老人。

“感情还在。”丹妮靠紧袁迪宝。

“她有了一个家。”袁迪宝握紧丹妮的手。

“二老有什么要送给青年恋人的话吗?”

“他们常说,要相信爱情,相信上帝。”欧阳鹭英在一旁代答。 |