3

1876年,英国人在上海英租界和吴淞出海口之间修了中国第一条铁路,从没见过火车的官民们被吐着黑烟的铁疙瘩怪物惊呆了。因为被认定影响大清龙脉,这条铁路18个月后被清朝花了28.5万两白银回购,铁轨和枕木都被拆除扔进了黄浦江。

也许铁路和大清真的八字不合,几十年后,川汉铁路老板拿着股东钱炒股爆仓,引发了保路运动,最终将大清送进了火葬场。

袁世凯从孙中山手里接过大总统的职位后,让“国父”当了铁道部部长。没管理过一天国家的孙中山拿起地图画起了连连看,跟袁世凯承诺十年要修10万公里铁路。主持京张铁路修建的袁世凯一看头都大了,背后给孙中山起了个孙大炮的外号,到2013年底,中国铁路里程才突破这一数字。

1949年新中国成立,在毛主席的指示下,全国对战时的线路、桥梁、隧道进行修复,重新贯通了京汉、粤汉两大干线,进行大规模的复旧工程。与此同时,全路开始了新线建设工程,一些主要干线和关键区段相继开工,并且部分竣工通车。

文化大革命结束时,经历完大串联折腾的中国铁路运输身心俱疲,能够正常使用的铁路虽然有5万公里,但是其中4万公里是蒸汽线路。全国总共只有1万台火车头,其中却有8000台是蒸汽机车,电力机车才不到200台。火车最高时速才100公里,而平均运行时速不过40公里。

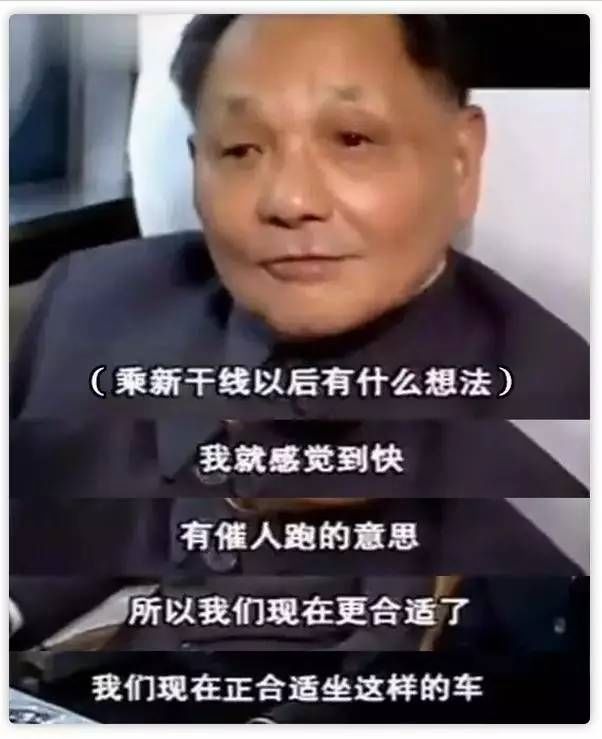

1978年10月,在日本访问的邓小平坐在一辆日本新干线超特快列车上感慨:“就感觉到快,有催人跑的意思,所以我们现在更合适了,我们现在正合适坐这样的车。”时速210公里,长得像子弹头的新干线列车,成了那个年代中国人对核心科技的最直观印象。

1979年还没丢弃“放卫星”思维的铁道部,在当时路况最好的京广铁路石家庄至保定段做一次高速铁路实验。在创出了165公里的最高时速后,实验以撞飞了一辆违规翻越铁轨的拖拉机而告终。

这次实验没能成为铁道部研制高铁的开端,改革开放之初的铁路还实行的是1955年的统一运价,铁道部穷的连造铁轨的钢都买不起。整个八十年代铁路建设陷入僵局,1993年朱镕基都看不下去了,对铁道部部长韩杼滨慷慨解囊:老韩,要不给你点外汇,你去买点国外的钢材解一下燃眉之急。

当发展要求成了代表先进社会生产力,铁道部才重新拾起造高铁的打算,1990年铁道部向全国人大提交了《京沪高速铁路线路方案构想报告》。报告带来的不是项目上马,而是一场旷日持久的争论:高铁该不该建,现在建还是以后建,建磁悬浮高铁还是建轮轨式高铁……

一次次的论证会把这场争论整整维持了十三年,直到一个农民的孩子登上历史舞台,争论才画上句号。

2003年下旬,铁道部领导班子换届,新上任的领导搁置了高铁的争论,利用领导关心铁路运输紧张,提出了跨越式发展的口号。在全国各地修建“客运专线”、“城际铁路”、“第二双线”,等这些每公里造价超过7000万元“客运专线”建完了,就宣布它们符合超过200公里时速的高铁运行标准。

2004年,铁道部向国务院递交了著名的《中长期铁路网规划》,提出要修建“四横四纵”的高速铁路网。换届不到一年的政府原则上批准规划的消息,让铁路人感到振奋,论证了十几年的京沪高铁影子都没见到,这一下子就要修建1.3万公里高铁,中国速度要起飞了。

新上任的铁道部领导从一开始就展现了惊人的谈判能力,他一方面到各省份兜售他的高铁线路,给钱就把高铁线路建在你的省份。另一方面则拿着手里的项目去银行要挟,要么多借我点,要么我就从别处借。高铁建设从等着国家给钱,变成了根据项目融钱。

跨越式发展成了铁道部新领导的标签,著名经济学家厉以宁还专门写了一篇软文《铁路跨越式发展的经济学意义》,来点赞该思路。但实际上这个口号仅仅喊了两年多,铁道部领导熟稔中国政治话语体系,在构建和谐社会的理念出台的关键时刻,跨越式发展的口号又变成了和谐铁路,并把动车命名为和谐号。

主角到位了,好戏自然就开锣了。在参观了中车公司旗下的几个工厂后,铁道部领导明确了“引进先进技术,联合设计生产,打造中国品牌”的战略原则。这与当年航空工业部的“三步走”大飞机战略如出一辙,铁路人心中惴惴不安,中国高铁会不会重蹈覆辙,丢失了自主研发的平台,最后却一无所获?

铁腕的铁道部新领导颇有几分三体面壁人的冷漠,他并不向媒体和公众解释最终战略,只是加紧推进自己的高铁大计。他一面与德、日、法企业大搞高铁技术交流会,并宣称自己“控制着世界上一半铁路投资”;另一面则严令中车公司旗下四五十家公司不允许和外商接触,所有谈判只能通过铁道部进行。

一个强有力的管束部门,是铁路和汽车、飞机行业最大的不同。

2004年,铁道部启动了140列时速200公里动车组的招标采购,这是当时世界上最大的一次性动车组招标,而在刚刚规划的“四横四纵”1.3万公里高铁网面前,这次招标更显得娇艳欲滴。当时世界上最好的四家高铁制造商闻风而动,德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪都对这次招标虎视眈眈。

铁道部给这朵吸引人的玫瑰也设置了扎手的荆棘,“一是外方关键技术必须转让,二是价格必须优惠,三是必须使用中国的品牌”。最严苛的是实行“技术转让实施评价”,技术转让不让铁道部满意,就拿不到钱。同时国内只允许中车长客股份和中车四方股份公司参与。

加拿大庞巴迪此前早早就与四方股份成立了青岛四方庞巴迪合资公司,直接投标就行了。而长客股份、四方股份二桃和德日法三士的局面就此形成。

四方股份一开始和日本方面走的比较近,日本实际上是由川崎重工牵头,三菱商事、三菱电机、日立制作所、伊藤忠商事、丸红六家公司组成的大联合谈判体。对技术有绝对信心的日本人强调他们转让的技术只能在中国国内使用,并且不转让200公里时速以上的动车组技术。

四方股份与日本谈判旷日持久,中方把技术清单拉出来一项一项谈,哪些可以转让,转让价格如何,和日方吵得非常激烈。有一次两边卡在一个问题上,互不相让,日方有人威胁退出谈判,站起来要走。谈判本就谈的一肚子火,中国这边一个小年轻抓起茶杯就摔了个粉碎,让翻译告诉对方“今天走出这个门,就不要回来了”,这个日本人就真的回到了谈判桌上。

在四方股份把准备的四台打印机全都打烧了之后,中日之间最终达成了合作协议。

长客股份这边的谈判则更加艰难,西门子的Velaro动车组是长客的目标,但这张底牌早已被德国人攒在手里了。西门子大大咧咧的放出自己的价格,每列动车3.5亿人民币,技术转让费3.9亿欧元,不接受任何砍价。

法国阿尔斯通当时债台高筑面临破产,对这次的中国机会极其重视,承诺只要签约,就将其TVB高速列车的七项关键技术转让给了中国。面对中方在技术转让上咄咄逼人的态度,法国人甚至无奈的表示,他们提供图纸和技术,但并不能保证中国就能够独立自主的设计高铁。

西门子对阿尔斯通的低姿态并不在意,他们认为财大气粗的中国人一定会最终选择自己。在投标截止前,操盘整个招标的运输局局长张曙光决定做最后的尝试,深夜来到德方代表的住处直接了当要求把价格降至每列动车2.5亿元,技术转让费1.5亿欧元。

张曙光点了一支烟对德方说:“中国人一向与人为善,作为同行,我对你们的技术非常欣赏和尊重,我不希望看到你们就此出局。何去何从,给你们5分钟时间,出去商量吧。”在得到德方不解风情的拒绝后,张曙光把香烟一把掐灭在烟灰缸里,笑着对德国人说:“你们可以订回程机票了。”

第二天早晨7点,距离铁道部开标还有2个小时,长客就宣布,他们决定选择法国阿尔斯通作为合作伙伴,“双方在富有诚意和建设性的气氛中达成协议”。带着成箱资料来准备投标的德国人这才如梦方醒,西门子丢掉了全球最大的高铁市场。

一年后德国人换掉了整个谈判团队,再次来到了中国市场竞标,他们后来与中国达成了每辆动车2.5亿人民币,技术转让费8000万欧元的协议,仅技术转让费就比原来低了近30亿元人民币。

在与四家世界一流高铁制造企业的来回谈判中,中国铁道部如愿以偿的将各家专利收获囊中,但技术的引进消化尚需时日。在很长一段时间里,中方可以按照外方图纸生产设备,用外方的核心零部件组装,但却不知道设计依据、原理,不知道升级改进方法,也得不到自动控制系统的软件源代码这样的核心技术。

2008年,伴随着总投资预算超过三峡工程的京沪高速动工,中国工程师们有着得天独厚的工程实践优势,通过对各家技术的取长补短,并按照动车组的车体、转向架、牵引变压器等九大关键和主要配套子系统,安排各子系统的技术消化吸收。

2008年4月,铁道部召开新闻发布会,张曙光宣布,中国已经掌握了世界先进成熟的铁路机车制造技术,运用这些技术生产的时速200公里及以上动车组和大功率机车的国产化率达到70%以上,“跻身世界先进行列”。

而这一年的全球金融危机和中国随之而来的四万亿计划,让铁道部领导将他宏伟的蓝图一绘到底,很快就推出了最高运营时速380公里的第二代中国高铁CRH380系列。

这是我国拥有自主知识产权并最终获得美国专利的车型,日德企业在技术转让时都明确规定了所转让的技术只能够在中国使用,不能出口。CRH380的出现意味着我国从高铁技术引进国,变成了高铁技术出口国。

那个蛮横的铁道部领导,在每一次中国高铁实验中,都站在车头,兴奋的体验着大国速度。对速度的无限追求,从某种程度上暴露了他性格中的贪婪。绝对的权力滋生绝对的腐败,《国际歌》的第四段歌词唱到“矿井和铁路的帝王,在神坛上奇丑无比”,这个中国高铁的代言人,因为贪污腐败,于2011年落马。

中国高铁在08年之后,多少进入了高烧阶段,不断的追求高运营速度,忽视制度管理,在2011年酿成大错。而“不管你信不信,我反正是信了”的粗暴公关,更是让高铁被舆论口诛笔伐,高铁建设随之进入低谷。

但最终展现在中国人面前的,已经是中国产业赶超的典范。尽管还有部分核心部件无法国产化,但整车厂能够通过大规模量产,来压低高铁建设的成本,并贡献了相当可观的税收和就业。在高铁的带动下,铁路客运量突破了维持了20年的10亿人次,在2013年突破20亿人次,到2017年更是突破30亿人次。

相比于汽车和飞机,高铁其实由一个极具约束力的强势部门(铁道部),配上一个老谋深算的霸道人物,硬是用“技术换市场”来做幌子,把国外公司积攒了几十年的技术和积累引进来,然后边建设边消化,最后完成了大部分的国产替代。

但这种模式很难复制。日本人加藤嘉一在《刘志军的高铁遗产》中写道:

高铁的技术转让世界上有很多先例,但出现这样的结果却是从来没有过的。川崎和西门子放弃了起诉铁道部的努力,这不仅是因为双方已经签署过了技术转让协议,还因为中国对许多关键的技术进行了改造,修改后的列车比原型车运行的更快,因此即使告到美国、英国的法庭去,法庭也未必判中国侵权。

尽管在其他行业,很难重现高铁这种结局,但刘志军给中国产业政策带来的震撼和思考,却是弥久不散的。这种国家主导、高度管控、集中谈判、引进吸收、巨额投资的模式,被慢慢总结成了经验。而这些经验,将深远地影响中国的产业扶持政策。

而历史,也很快静静地来到了2013年,这并不是一个寻常的年份。