用企业家的眼光做投资,以投资人的思考做企业。春节期间,“聪明投资者”推出企业家系列文章。

金融界称他是“将来时”,如果你想知道未来金融商业要发生啥,去看看他在做什么。

过去20多年,他一直将花旗、汇丰视为参照物,但如今,他的对标对象变成了亚马逊、谷歌。

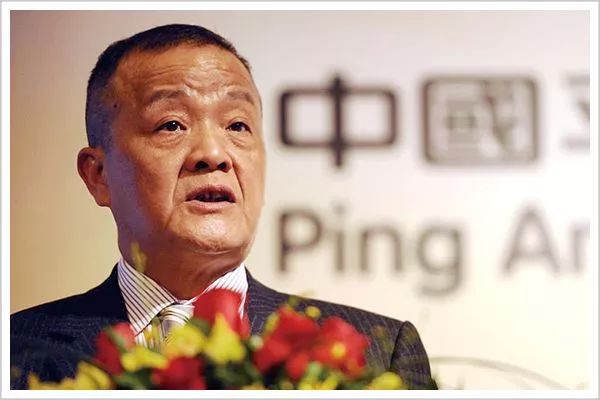

他就是平安集团创始人及现任董事长兼CEO马明哲。

30年间,马明哲带领平安从只有12名员工的小保险公司,发展为当下手握“金融全牌照”的大型金融科技集团。年营收从成立之初的418万元,到2016年末的7745亿。

即便如此,集团内部仍有一种说法:平安的发展跟不上马明哲的思路。

保险业内曾形容他“不是人,是神”,但他自己却说“马明哲只是一个打工的”。马明哲是如何带领平安实现今天的成就,工作上与他最亲近的平安同事眼中他又是什么样的人,不妨来看看吧。

本文由华商韬略原创,首发于微信公众号华商韬略(ID:hstl8888),作者陈光。

1988年,任正非创立华为,郭台铭投资大陆,在深圳创立富士康,马明哲作为主要创办人,执掌中国平安。30年后,这些当年新奇而脆弱的物种,已经成长为全球业内数一数二的巨擘。

2017年,中国平安名列《财富》世界500强第39位,《福布斯》全球上市公司2000强第16位。500强榜单的前50强中,共有12家来自中国的企业,其中“国字头”占据十席,剩余两者,分别是中国平安和鸿海精密。

保险业内曾形容马明哲“不是人,是神”,金融界则称他是“将来时”——如果你想知道未来金融商业要发生啥,去看看马明哲在做什么。

马明哲做了什么?1988年,平安成立之初的年营收是418万元;2016年末,平安年营收7744.88亿,集团总资产5.98万亿。2018年1月,集团总市值突破1.4万亿,多项指标、数据位列全球保险业第一。

即便如此,集团内部仍有一种说法:平安的发展跟不上马明哲的思路。

过去20多年,马明哲一直将花旗、汇丰视为参照物,但如今,他的对标对象变成了亚马逊、谷歌。马明哲给平安设计了两条主线,分别是科技和金融,在他的部署下,平安越来越像一家科技公司。

2017年,马明哲就双线战略做了一次总结和规划汇报,台下的前花旗全球零售银行总裁Jonathan Larsen称听完后,心里只剩两个字:震惊!

整个2017年,马明哲和中国平安都在震惊业界,他们的大事件表刷新得比科技公司还要快:

9月28日,“三马”(马云、马化腾、马明哲)共创的众安在线在港交所主板上市,首日市值便突破千亿港币,这家企业,从筹备到上市,一共只经历了4年的时间;

2018年初,平安好医生赴港申请IPO,该平台已经斩获1.8亿用户,是全球最大的医疗健康流量入口,并且被认为构建起了全球最大的医疗健康生态系统;

同时传来上市消息的,还有平安旗下的陆金所。这个互联网理财平台,在2017年净利润达50亿,预计2018年至少翻一倍,企业当下的估值已经超过600亿美元。

2017年12月6日,中国平安牵头创立了中小互联网金融联盟,为总资产超过35万亿的230余家银行联合搭建起了一个线上平台。平安的金融一账通,将为这些银行搭建起涵盖前端营销、终端风控,后端支持的在线服务体系。

……

“过去,国内金融机构一边看平安,一边看西方。现在,只看平安就够了。”某保险集团董事长说。

不论是业内还是和他接触过的人,都对马明哲敬佩有加。平安的外籍高管中,一些在离职后仍会推崇马明哲的理念和作风。旗下各公司的管理层来来去去,却鲜有人道马明哲的“不是”,在中国企业界,这种现象很罕见。

但在普遍舆论中,马明哲却是个裹得严严实实的“神秘人”。除了一年出席两次业绩发布会外,他很少面对媒体。他认为“马明哲只是一个打工的,把个人的兴衰跟企业绑起来,是对平安的不负责任”。

过往大部分报道引用了一个说法:马明哲是初中学历,司机“上位”,他曾任蛇口“总设计师”袁庚的司机,得到其赏识后得以平步青云。

类似的谣言和讹传围绕了他十几年,马明哲没有反驳过,他似乎不是很在意。

马明哲“车夫逆袭”的故事流传了很多年。

早年的报道称他初中毕业后参加工作,后调到深圳蛇口,因为会开车成了蛇口工业区总经理袁庚的司机,得到对方信任和赏识后,被“破格”提拔成了平安的总经理。

平安管理层曾经私下讨论这些报道,马明哲听了之后开玩笑说:袁庚在蛇口是神呐,我哪里有荣幸给他开车。这段讨论,直到2009年才经由平安保险副董事长孙建一转述给媒体。

蛇口是中国第一个外向型经济开发区,袁庚于此管理15年,被称为改革开放的“幕后操盘手”。此前的相关报道虽然多有不实之处,但袁庚确实对马明哲有知遇之恩。

马明哲生于1955年,18岁高中毕业后,他下乡当知青,在那里学会了两件事情,一是抽水烟,二是开拖拉机。回城后,他先被分配到阳春市八甲水电站,后被调到蛇口,从劳动人事处做到社保公司的经理助理。

一次社保经理请假,马明哲代之出席工业区的会议。会上他“积极”发言,总提意见,主持会议的袁庚因此显得有些不高兴。“袁董,你不是说大家都可以发表自己的意见吗?对与不对,最终你来决定。”袁庚看了一眼这个“无名小卒”,抬手示意:你继续说。

当年蛇口的工人经常发生工伤事故,马明哲建议成立一支基金做保障,这个提议得到了袁庚的认可。会议后,袁庚记住了马明哲,后来再开会,他点名要马明哲和傅育宁(原招商局集团董事长、现华润集团董事长)等后辈一起出席,并委派马明哲研究工伤基金的方案。

马明哲当时不懂行,散会后他请教业内人士,一位银行副行长告诉他:工伤保险属于商业保险,你们要做得成立新公司、申请牌照。马明哲这才知道建议“玩大了”,后来很长时间,他都在研究商业保险公司的“门道”。

1986年,开始“懂行”的马明哲向袁庚建议成立一家商业保险公司,他汇报了5分钟,袁庚说“可以,具体怎么做?”马明哲随即拿出准备好的、模仿袁庚行文风格的信件,袁庚详读后略作修改,马明哲便带着信前往北京,单枪匹马“走审批”。

2年后,平安保险正式成立,这家公司带有显著的蛇口“改革”气息,是中国第一家股份制、地方性保险公司。多年后,它和招商银行一起,成了袁庚履历表上最辉煌的“作品”。

作为项目很长时间内的“唯一工作者”,年仅32岁的马明哲成了平安保险的董事总经理。

当时的平安是一家很小的公司。证监会首任主席刘鸿儒此前经手审批了平安,后来他到蛇口考察招商银行,出来时看见马明哲西装笔挺地站在外面。马明哲说:平安就在马路对面,您一定要过去看一看。

“那实在是一家太小的金融企业:矮矮的一个楼层的门面,几百平方米的办公面积,十几个员工。”刘鸿儒说,因为“小”得很特别,所以他一直记忆犹新。

一共12名员工,加上马明哲是13个人。公司有3台电脑和一辆自行车,用最原始的铅字打字机,一个字一个字地打印保单。马明哲对大家说,“生于抗美援朝,长身体时自然灾害,读书时是‘文革’,参加工作遇到上山下乡,经历过这四部曲的磨练,现在的辛苦不算什么”。

团队规模小,工作任务很重。早期,平安的业务有“很硬”的保障,虽然是股份制企业,但是平安是国资控股,工行持股51%,招商局持股49%。

工行为贷款企业提供保险代理的业务中,不少单子给了平安,招商局的保险业务虽然不多,但能为平安员工解决户口问题。成立的第一年,平安的年营收418万元,利润190万。

早年的马明哲是一把利剑,锋芒毕露,不像现在这般内敛。金融圈盛传一个段子,前中国银行、中国建设银行行长王雪冰曾在多位国企老总面前对媒体说:我42岁时就当了行长,你们呢?马明哲听后一乐:我28岁(平安筹备期)就当上了全国第二大保险公司的总经理,你王雪冰42岁当行长,也真不容易。

平安赚“安稳钱”的格局不足以承载马明哲的雄心,他不想“靠体制给单子”缓慢发展。那段时间,马明哲经常出去考察,学习经验。在台湾,他发现寿险的发展空间比商业保险大,而国内该市场几乎是中保人寿(中国人寿前身)一家独吃。在香港,他发现银行除了存贷、信用卡,还能代销证券、保险,又萌生了做综合金融的念头。

雄心很大,转型很难,体制内的身份是“金牌”,也是桎梏。马明哲是总经理,但很多事情他做不了主。人事上,他得遵从招商局的安排,新的商业计划,也得经过层层审批,中间随时可能“被毙”。

马明哲做了两手工作,一是先发展容易通过的寿险业务,二是股份制改革。成立第2年,平安从地区性保险公司攻向全国,从产险进入寿险,率先在全国开展个人寿险营销,发展势头势如破竹。

股改方面,当时深圳不少公司采取员工合股基金持股模式,董事会批准了以马明哲持股为主的员工合股基金,但他转手将这些股份分给了近2万名员工。

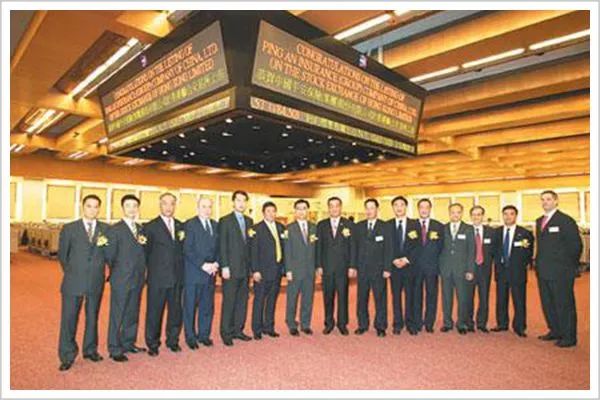

集体持股计划发展至2004年、平安登陆港交所时,员工的持股比例已经达到14.5%,上市时,集体持股计划催生了平安内部超过2万名受益者,包括一大批千万富翁。这次IPO中,平安融资143亿港元,创造了年度亚洲最大的IPO。

股权变更后,马明哲得以掌控全局,平安开始划出一条令人惊叹的曲线,这条线的开端,是全力追求综合金融。

平安最先打开的“新路”是证券,深交所成立时,平安同步设立证券部。那时候所有金融行业都统一归人民银行管辖,没有分业经营的概念,各金融企业都是哪里有利润就一股脑挤进去,出现新的金融产品马上复制、开战,导致金融秩序混乱、金融市场失控。

国务院在1993年颁布了《关于金融体制改革的决定》,明确对银行业、证券业和保险业实行“分业经营、分业管理”的原则。监管部门对平安的要求是:没有完成分业前,不审批新的产品和分支机构。

在政策出台不久前的平安员工大会上,马明哲刚刚明确了平安的发展战略:一定要朝金融控股这条路走下去。那一年也诞生了他沿用至今的“口头禅”:做XX,我们别无选择。

马明哲自认继承了“蛇口精神”,精神之一是民主、人人皆可发声。员工大会上,有人提出质疑:保险势头正火(是年保费收入2.6亿),综合金融政策难度大,为什么非要做?

马明哲回答说:综合金融是全球发展趋势,是未来的必然之选。“平安的唯一选择是顺应客户的需要,顺应市场变化,无论什么行业,只有顺应市场和客户的要求,企业才能生存并获得可持续发展的源泉和能力。人们的时间越来越宝贵,他们需要一种能省时省力,多元化、个性化、一站式的服务。这些,只有综合金融能够做到。”

他的这番分析,几年后被同行挖出来热议,马明哲也第一次有了金融“将来时”的称谓。

不过确定该战略之初,马明哲在业内仍是褒贬不一。他确实很能干,但似乎总和政策“对着干”。金融整顿风声最紧的时候,马明哲也不愿意放手,除了产寿险两项主营外,他还加大整合证券事业的力度。

马明哲非常不同意这种说法,他认为自己是顺应政策,在寥寥的对外发言中,他言必提及政策、法规。他常和平安管理层说:你不能逆势而为,我们不是盲目创新。而他所谓的“顺势”,指的是金融产业未来肯定得通过交叉销售来降低成本,满足客户,这是大趋势,文件规定会因此而变。

不过在当时,他的这种说法比较“可笑”,因为怎么看他都像个“刺头”。

监管部门的一次会议上,一位领导说:“保险公司就应专注在自己的保险上,把产险业务、寿险业务统统分开,信托、证券都剥离出去!有些人要搞什么综合金融?不是时候!”会场上,几百人的目光齐刷刷地指向马明哲。

“枪打出头鸟,你要是随大流吧,也没什么压力。但是你要想有所作为,走到大流前面的话,就会有不同的看法。”马明哲说。

他应付监管部门的策略之一是“拖”:只要没有红头文件明确马上撤掉、撤出,就先干着。

“拖”是很难的,马明哲一度内外交困。他求见监管部门领导,提出“只谈五分钟”都遭到拒绝,为了见领导一面,他在街道上站了几个小时,从晚上到深夜。

这种情况下,平安内部也开始动摇。有管理层选择离开,有人劝他放弃综合金融的想法,还有人觉得太憋屈:你成天在外面磕头作揖,为了说上几句话,站街上等到半夜,值不值?马明哲闻言后回答:“为了公司长远的发展,我情愿给人家下跪!”

如今看来,如果没有马明哲的“顽固”,平安将是一家完全不同的企业。

2002年,国务院批准中信、光大、平安为3家综合金融控股试点集团。时至当下,平安已经手握普遍意义上的“金融全牌照”(银行、证券、期货、保险、基金、信托、租赁),是国内屈指可数的几家“全牌照”企业之一。

这些门票,是平安从亿元级别跃升至7744亿年营收的根基。