我一直不知道该给邹求保一个怎样的定位。

身份的复杂、经历的坎坷、命运的捉弄、人生的无常使出现在我眼前的他前额头发已尽数脱落;眉头始终紧锁,哪怕偶然露出难得笑容,“川字纹”仍保持在眉间竖挂的姿态;两只眼的末端向下耷拉,组合成一个大写的“八”,凹陷眼窝下的深深眼袋几乎延伸到鼻翼,正好把他的脸从光秃秃的额头到不规则的下巴一分为二——后来我才知道,这样的面相被叫做——“苦相”。

他是新中国改革开放提出“允许农民进城提供各种劳务”后进城务工的2000多万“第一代农民工”中的一个,是前后在广东、湖南等地20多个大小煤窑待过的煤矿工人,是2008年被查出“矽肺”的尘肺病农民之一;他是治病无钱、上访无路、维权无门的受害者;他是74岁老父、多病发妻、10岁独子的依靠,是家中唯一的指望和顶梁柱,也是全家唯一能拿到镇上每月110块钱低保的经济来源。

最终落笔时,我这样写下:

邹求保是尘肺病患者,一个在多种病魔中挣扎、已经洗过三次肺的中国600万尘肺病农民之一;

他也是父亲,一个爱孩子胜过爱自己、中国4亿父亲中平凡而孤独的一个。

当问到“你家有几口人?”时,他脱口而出“4口!”

第一次见邹求保,是在湖南省安化县清塘铺镇苏溪村做尘肺病农民问卷调查时。

他排在队伍中间;轮到他的时候,他走过来,不像其他尘肺病患者一样直接坐到我对面,而是选择坐在了我旁边,眼神怯怯的。我按着问卷的顺序慢慢地问,他也慢慢地答,一切有条不紊地进行着。当问到“你家有几口人?”时,他脱口而出“4口!”我便在问卷上写下“4”;最后一竖落定,我拿着问卷开始询问下一个问题“你家一年的收入大概有多少?”半天没听到回答。起初我以为是他没听清,正准备再复述;侧过头一看,却发现他怔怔地盯着问卷,然后忽然吐出了一个字:“3”。我的思维还停留在“家庭年收入”这个问题上,一时没有反应过来,愣在了那儿。于是,我听到他又说了一遍——“我家只有3口人了。”

这话令我措手不及。我一边把4涂掉,在旁边写下3,一边小心翼翼地问,“您家里有您和?”

邹求保这次回答得很快:“我和我老伴,还有我父亲。”顿了顿,又说,“我儿子,没了。”

被我涂掉4的那个地方,黑乎乎的一团,像一道深重的划痕,又像是狠狠烙下的疤。

接着他断续说起儿子之死,用他在清塘铺镇说了54年的湖南方言,向我讲述了一个父亲的哀恸与悲伤——每一次的回忆于他而言,都如赤脚在心上重走一遍荆棘林。

谈话中,他一直拼命克制即将喷出的眼泪。

我有些手足无措,只能轻拍他的背聊作安慰。

然后我看到,这个看上去黝黑沧桑的中年男子,双手撑着头,忽然间涕泗横流。

图/邹求保眼睁睁地看着我将“4”划掉写下“3” 拍摄/吴林葵

“洗一次可就得1万块啊!”

邹求保,54岁,湖南省益阳市安化县清塘铺镇苏溪村人。

他是一个尘肺病患者,同时也正被糖尿病、冠心病、风湿、骨质增生、肺气肿等多种疾病所折磨。各类药物组成了他生活的绝大部分。

1988年,邹求保成为当时进城务工的2000多万农民工中的一个;由于文化程度低、身体条件好、赚钱养家心切,邹求保选择进入煤窑、下矿挖煤,走上了用出苦力来“快速赚钱”的道路;他挖煤的足迹遍布广东、湖南各地,前后在大小20多个煤矿待过,并且一干就是17年——直到2005年邹求保出现肺部不适、呼吸困难、心闷难受等症状而不得不返回老家清塘铺镇。回家后他为省钱只到了镇医院检查,仅被诊断为肺气肿;拖到2008年,身体的病状越发严重,终于他决定前往益阳市里做检查——结果下来,矽肺。

他苦笑。家里还有同样多病的妻子、74岁的老父以及当时只有10岁的独子。而他却已丧失了全部的劳动能力,不要说挖煤或种田,即使是做点最简单的家务,甚至走一个上坡路,对他来说都变得困难重重。怎么办?为了自己,为了妻子和老父,更为了儿子,必须治病!

2008年,邹求保将家中唯一的耕牛卖掉,倾尽全家所有积蓄,前往广西地质职工医院,开始他生命中的第一次洗肺。

我禁不住问:“怎么想到去广西离湖南那么远的地方治疗,就在湖南不行吗?”

“当时湖南哪有专门治疗尘肺病的医院啊!2013年开始才有的!而且,”邹求保低下头,“这家医院是工友们说的‘治疗尘肺病最好的医院’——其实我们大多数挖煤的人都知道,如果哪天呼吸不过来了,那很可能就是矽肺。想治好只有去那儿。”

去之前,邹求保曾天真地以为,只要去洗过一次肺,病就能好,自己就能回家种田、养活家人、供儿子继续读书。可现实却令他始料不及:这才只是漫漫洗肺之路的第一程。接下来,2010年第二次洗肺,2014年第三次洗肺,本就清贫的家中早已无一物可卖,全靠他妻子在山上的两亩地里自己零星种些花生、栽点玉米、捞个地瓜为生;然而这并非为了售卖,仅仅只是供自家食用以维持每日温饱。家中还欠着5万元债款,他却根本无力偿还。这笔对邹家来说的“巨款”时刻铁石般压着他,抑得他喘不过气,像是在心中同时生了一场尘肺病。

医生建议他,如果1年洗一次肺,他的病情可以得到控制并完全可能好转。他沉默,脸上除了超出他年纪的沧桑与无奈外,只剩苦笑。

他说:“洗一次可就得1万块啊!”说这话时,他家屋梁上的灰尘顺着缝隙朴簌簌往下掉,正好灌进他稀疏的头发里,逆着光看他,像是瞬间白了头。那些灰尘被风一扬,便抖落着铺散到他肩膀上,又像是眼泪纷纷掉落。

交谈间,他表情平静,语气淡然,只是眉头始终紧锁。

“清塘铺镇政府估计当地尘肺病患者高达3000多人。”

尘肺病,这个在中国大陆还尚未被大众完全熟知的名词,却成为湖南省安化县清塘铺镇挣脱不了的梦魇。作为中国已知的尘肺病最高发乡镇之一,村干部吴吉华告诉我:“清塘铺镇政府估计当地尘肺病患者高达3000多人。”

尘肺病是一种没有医疗终结的致残性职业病,是由于患者在职业活动中长期吸入的生产性粉尘在肺内潴留,从而引起的以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病。表现为胸闷胸痛、咳嗽且痰咳不尽、呼吸困难等,严重影响到患者的正常生活;同时还易引起气胸、肺结核、肺癌、肺源性心脏病等并发症。随着病情的加重及合并感染,患者的肺会变得像石头一样坚硬。为了呼吸,他们只能以坐或跪的姿势睡觉,直到生命终结。尘肺病不可逆转,目前尚无特效医疗药物,一旦发病,终生无法治愈,因此许多患者都逃不脱因呼吸衰竭被活活憋死的命运。

据“大爱清尘·寻救尘肺农民兄弟大行动”公益基金会资料显示:在所有职业病中,尘肺病占90%,在尘肺病中农民占95%,且死亡率高达22.04%;他们当中又以中青年居多,因此寡妇村、尘肺孤儿大量出现。“尘肺病农民”已成为本世纪最严峻的中国问题:其数量极其巨大,至少有600万人;处境极其悲惨,越贫困越尘肺,越尘肺越贫困,最后往往贫病交加、妻离子散、家破人亡;维权极其艰难,绝大多数患者无劳动合同,鲜有维权成功案例;救助极其尴尬——尘肺病本属工伤,是完全的企业责任,遗憾的是鲜有企业为尘肺病农民工担责,因为我国法律规定,获得工伤职业病待遇须先拿到职业病诊断或鉴定报告,而做诊断或鉴定的前提则是当事人必须提供劳动关系证明(劳动合同)等,且在2012年《职业病防治法》修订之前还必须由用工企业提出工伤诊断申请;而现实却是在工矿的农民工持有劳动合同者寥寥、企业基于自身利益百般阻挠农民工的职业病鉴定申请,农民工与用工企业间的矛盾愈演愈烈,导致2009年河南农民工张海超做出“开胸验肺”的悲壮之举——在城市他们无法获得工伤保障,在农村尘肺病也并未被纳入新农合报销范围,既无社会保障又无综合救助,尘肺病农民被两头架空,惨遭城市和农村的双重抛弃,生存权利被无情剥夺。

这些尘肺病农民,早年为让家庭富足而选择挖煤谋生,却因煤矿未给高粉尘高强度作业的他们提供口罩或面具等应有的防护措施,加之其微薄的防护意识,使他们多年煤矿工作下来,大都患上了这种连每呼吸一口都异常艰难的病症;他们治病无钱、上访无路、维权无门;他们痛苦求生、倾家荡产、举步维艰。

邹求保是清塘铺镇3000多尘肺病患者、中国600万尘肺病农民的缩影;中国600万尘肺病农民又正在上演着同一个邹求保的无奈与辛酸。

他的家“就像一口黑黢黢的洞”。

10天的问卷调查和采访救援结束,我已见过太多尘肺病农民,听过太多悲痛和苦难。老实说,邹求保并非我这些天来所知的家境最困难或经历最凄惨的,但不知为何,我心里却始终放不下他。当时以为因他是调研中第一个在我面前掉下泪来的人;后来重温和整理采访稿时,我才忽然明白,放不下是因为他使我第一次感到了自身的渺小和个人力量的微薄。

于是我在准备离开清塘铺镇的前一天,和我的“司机”兼“翻译”(当地山路太过崎岖,部分地方坡度甚至达到30到70度不等,只能把车停在路边,人攀走上去,村里干部不放心我一个人去采访;同时湖南益阳农村的方言土话有的对我来说实在太过生涩难懂,只得烦请当地稍会一点普通话的人陪伴在旁)——村干部吴林葵大哥商量:“能不能载我去苏溪村找邹求保?我想去他家看看,和他聊聊。”

虽说是商量,语气却很坚决。

吴大哥二话没说,一句“上车!”我们便风尘仆仆赶往苏溪。

上午去的时候,吃了个闭门羹。大门敞开,屋里却空空荡荡,从远处看,像是一口黑黢黢的洞,只有这时才能真切体会到原来“环堵萧然”并非只是文人的夸张。整个屋子仅由四面土坯墙构成,门开在其中一面墙的右侧;被这四块立方体围在中间的“屋子”里,一张木桌和几根矮木凳是里面唯一的家具——幸好邹求保在不知病情、尚未去洗肺治疗前把门漆成了深红色、给有门的那面墙装上了三色瓷砖,从外观看去竟似乎显得家境不差——尽管只是在关上房门看不见屋内的情况下。

他不在。他的妻子坐在门口剥花生,怕生。她听明白我的来意后一个劲儿地给我让座,说邹求保去镇上拿药,得下午才回来,让我等等。

“洗肺?”他摇摇头,“应该不会有第4次了。”

下午的时候,我第二次见到了邹求保。

见到他时,他手上正拿着一个纸盒。

我问他是什么?他憨厚地笑,说是好心人给他的救助药。说话时脸上带着当地农民特有的朴实,眼睛里有光。我们一人一根矮木凳,坐在他家门口闲聊。

他告诉我他整天待在家中,过着“朝五晚九”(早上五点起床,晚上九点睡觉)的生活。

他说:“因为这病,每天晚上睡不了一会儿就会感觉呼吸不过来,一晚上醒两三次,每次醒了就坐起来歇会儿,等稍微好一点了再睡。”

他说:“当时哪知道煤矿里的粉尘对身体伤害这么大,不都是得病了才知道的吗。要是知道我也不去了啊!”

他说:“挖煤时怎么会戴什么面具口罩的!那不被人笑死!”说这话时他神情肃然,一点没笑。

他说:“虽然我现在吃着每月110块的低保,但一年看几次门诊就1000多,更不要说住院的钱了。洗肺?”他摇摇头,“应该不会有第4次了。”

他说:“‘大爱清尘’去年还给了我家2000块的助学费。”停了几秒,他的眼神黯了下去,“但我儿子已经用不上了。就在拿到这笔钱的后一天。”

我有些惊愕。来之前我就知道,他的儿子终是一个避不开的话题,是他心底一块淌着血还没结痂的伤。我不敢贸然触碰,也不知该怎样才能将他的疼痛减到最轻;但没想到他儿子的死竟是以这样的方式朝我扑面而来。

脚还没来得及迈出门,噩耗便飞回来了。

2014年6月。刚满17岁一个多月的邹鹏举,初三毕业。

6月,正是湖南开始步入酷暑的时节。晴空朗朗、天色澄碧,如同邹求保的心:儿子邹鹏举考上了高中——这个由于仅有初中文化而只能选择下矿挖煤的父亲担心儿子会和自己一样,因文化程度不够只能做体力活,因此得知儿子考上高中时,他欣喜万分,坚持不管多困难都要想尽一切办法送儿子念高中。原本不知道学费何处着落、正四处着急筹钱的他,刚刚获得了“大爱清尘”公益基金会提供的助学金2000块。这在当地,实在是可以暂解燃眉之急的一笔“大帮助”;此时他也已在广西地质职工医院洗过3次肺、病情得到了很好的控制,想着说不定等儿子毕业,病就好转了呢!到那时不但可以还了债,还能攒钱让儿子搭个屋、娶个媳妇儿、过上小日子了——在湖南农村,这就是农民们毕生追求的三件事:生活自足、子女安家、香火延续。邹求保心里美滋滋的,未来好像是一片明亮的星辰,不停地在他眼前、在他脑中闪闪发光。他还没有把已经拿到助学金的消息告诉邹鹏举,想着给儿子一个惊喜,毕竟这对他家,尤其是对他们父子俩来说是一件“大事”,得格外隆重、格外正式地说。这种守护好消息的心情甚至比获得好消息时更令他期待与激动,他的喜悦随时间的递增而一点一点发酵得饱满浓稠。

已到晌午,邹鹏举并没有一如往常地回家吃饭。邹求保想到儿子早上出门前告诉他自己和同学一起出去玩,便没有太在意,心想儿子肯定是玩得太高兴忘记了时间,毕竟“一个人能有几次初中毕业呢?”等他回来一定要先狠狠臭骂他一通,然后再告诉他终于不用愁没钱上学的“惊喜”。

然而,一整个下午过去了,邹求保没能骂出这顿“已经想好该怎么吵他”的话;快到吃晚饭了,邹鹏举还是没有回来。

邹求保心里隐隐有了一种说不清楚的不祥预感。邹鹏举平时并不贪玩,他“如果有事不回家吃饭,一定会先跟家里打个电话或者捎个信儿的。今天是怎么了?!”

邹求保开始收拾着准备出门找儿子。

脚还没来得及迈出门,噩耗便飞了回来。

后来,邹鹏举的初中班主任提到邹鹏举时,说得最多的话就是“他虽然是男娃子,但一直很懂事,从不让人操心……不敢相信,真的不敢相信……”。而那天与邹鹏举一起出去玩的其他几个男孩红着眼,只要一提起邹鹏举便陷入长久的沉默,脸上表现出和他们年龄完全不相符的成熟与痛苦;其中一个男孩一直低着头,看不见他的表情,只有抖动的肩膀和不时抬手抹眼睛的动作出卖了他的悲伤。从始至终,他只说了一句“怎么会?怎么会?他是我们中间最会水的啊!怎么会……”话到一半,便再也说不下去了——

邹鹏举,邹求保的儿子,在长冲水库和几个同学玩水过程中,淹死了。

“失去儿子的痛,就像用刀活生生地割我的肉。”

这是我第二次见邹求保。

第一次见到他时,他一直全力克制着即将喷出的眼泪。而这次,他不再隐忍,双眼胀得通红,血丝浮在眼中,没有发出一点声音,脸上却早已是老泪纵横。这个只有初中文化的尘肺病农民,对我用了一个特别真切的比喻:“失去儿子的痛,就像用刀活生生地割我的肉。”

他从左边的上衣口袋里捧出一个裹得严严实实的红色布包,一层一层慢慢地剥开,像是正进行一桩神圣无比的仪式。剥到最后一层,严实的红布包显得空空落落——只有两份一寸的红底证件照:一份是两张小学时期穿着校服系着红领巾的邹鹏举,一份是用透明塑料袋封住的三张初中时期穿着黑T恤留长了头发的邹鹏举;还有一张邹鹏举的身份证,上面是他在这个世界上存在过的证明:邹鹏举,男,汉族,出生于1998年5月2号,家住湖南省安化县清塘铺镇苏溪村井冲村民组58号,最后一行是世上独一无二、仅属于他的,如今再不会被使用的身份证号码:430923199805020311。

邹求保想了想,又从里屋端出一张邹鹏举初三毕业时班级的合影。照片的最上方用红色楷体字方方正正写着“清塘铺镇中学二〇一四届139班毕业合影,2014.6.12”。

他没有为我指邹鹏举在哪儿。但即使不用指也能在人群中一眼认出——邹鹏举站在最后一排的正中,一件明黄色的篮球衫,高大、阳光、帅气。

他说:“这是我仅剩的关于儿子的照片了。”在他被尘肺病痛苦折磨、无法做任何事时,便一直对着这几张照片细细端详他的儿子。于是一上午过去了,于是一天也就过去了。邹求保叹了口长长的气,像要把余生的悲伤合在这一瞬间全部吐尽。我们都沉默了。过了很长一段时间,他喃喃对我说,更像是对自己说:“我常常会梦到儿子。如果可以拿我的命换他的命,该有多好!”

一直在我身旁默默不语的吴大哥掉下泪来——作为“司机”和“翻译”的吴大哥这些天来陪着我走家串户做调查,填问卷,不停接待、采访、救援尘肺病农民,这是我看到见惯太多深重苦难的他第一次落泪。我本以为吴大哥是受邹求保悲痛的情绪和遭遇所触动,后来才知道,因为他在当时还正做出了一个帮邹鹏举共同隐瞒邹求保的决定。

邹求保小心地用红布把照片一点点慢慢裹回原状,放回左边的上衣口袋,再用手使劲压了压。

我忽然意识到,那是离心脏最近的地方。

图/被重重红布包裹着的邹鹏举小学和初中时期证件照 拍摄/李漫沙

“最好10岁以下吧,我怕孩子大了怕生,和我不亲。”

告别邹求保时,我问他,还去洗肺治疗吗?

他回答,不去了。没钱,也没希望了。

他的心像是已随他儿子逝去;我明白,他的希望,并非治病。

我想了想,问他有想过再领养一个孩子吗?

他忽然来了精神似的,眼睛又亮了起来。他说想,特别想,只是现在还没找到。

我问,您如果领养的话,对这孩子有啥要求没?

他说,啥要求也没有,只要身体健康就好。顿了顿,又说,最好10岁以下吧,我怕孩子大了怕生,和我不亲。

我留下了他的联系方式和地址,答应帮他四处探寻有没有这样需要被领养的孩子。

我知道,这也许是唯一能让他转移注意力、重新燃起希望的办法了。

像往常一样,我还是问了走访每个尘肺病农民时都会问的那两个问题——

“今年您最开心的事是什么?最担心的又是什么?”

与其他尘肺病患者不同的是,在他的回答里,没有与自己的病哪怕只是一丝一毫的关系。

他说,最担心的是以后没有孩子了。

然后他看着我,一字一顿:“最开心你来看我。你和我儿子差不多大,就像我闺女一样。”

在调研和救援过程中,除了采访时偶尔入镜的背影和极少的侧影外,我几乎没有与尘肺病农民有过合影。但在离开邹家的时候,我破例请吴大哥帮我和邹求保拍了一张正面的合照——此刻,我不是调查者或救援者,也不是采访者或记录者,我只是一个“人”,一个为人子女的人。

临上车前,我再一次转头看他,他正立在屋前向我挥手,他的妻子将房门打开,露出那口黑黢黢的洞,从车上看过去就像一座深不见底的漆黑煤窑,里面埋葬了他从27岁到44岁的日子,埋葬了他一生中最有力的壮年,也埋葬了他从那时起至今的漫长岁月。车子开出去好远,我忍不住又一次回头时,一个模糊的人影仍隐隐拄在屋前。

吴大哥把刚刚拍的合照给我看。

照片上我挽着他,他看着镜头,笑了。

这是我见过最美的表情,没有之一。

“就在他淹死前3天,来找过我。”

返回的路上,我对吴大哥说:“刚才是我这些天来第一次见您掉眼泪。”

吴大哥回答:“看到他儿子的照片,我想起来了。”

我抑制不住的惊讶:“您认识邹鹏举?”

吴大哥坐在驾驶座上掌着方向盘,他的声音随颠簸在崎岖山路上的破旧面包车一起抖动:“就在他淹死前3天,来找过我。”

“我当时正在管理村里服兵役的报名工作。其他孩子都是父母陪着一起,邹鹏举那天只有一个人过来,所以我印象特别深。他说他家条件不好,想当兵来给家里分担一点负担,但他觉得他爸爸更想让他继续念书,不会同意他去当兵,所以还没告诉家里,准备先斩后奏,于是就赶紧来把名给报上。”

2014年湖南省安化县征兵入伍的对象和范围是:各级各类本科、大专、高中学校2014年应届毕业生……征集非农业户口青年,应具备高中毕业以上文化程度;征集农业户口青年,应具备初中毕业以上文化程度……男青年年满18至20岁,高中毕业文化程度的青年可以放宽到21岁。高职(专科)应届毕业生放宽到23岁,本科及以上学历应届毕业生放宽到24岁。根据本人自愿原则,可征集部分年满17岁的2014年应届毕业生。

巧的是,农村户口、刚刚初中毕业、上个月才满17岁的邹鹏举,恰处在每项要求都正好符合的最低临界线上。

“我看他当真不错,185的大个子,人又帅又壮又阳光,身体条件也好,可以说是来报名的人里条件最好的,入伍完全没问题,就给他报上了名。”

“我还嘱咐他回去早点给家里说。他笑呵呵地说,过两天就跟他爸‘坦白’。”

“唉,哪知道……最开始听名字我还没想起是他,看到邹求保拿出的照片,一眼就认出来了。”

“我也是一个父亲,我比你更能体会父母对孩子的爱,也更能体会白发人送黑发人的痛。”

“其实刚刚我有些犹豫,要不要告诉邹求保这件事。最后想还是算了吧。我实在不忍心再增加一个父亲的悲痛了。”

邹鹏举,这个从未和身边任何人透露过有入伍想法的17岁初中毕业生,只是因为无意间看到湖南省安化县的征兵宣传公告里的一则“村籍义务兵家庭优待金按照每户每年5000元发放,到西藏、新疆等艰苦地区服役的义务兵家庭由当地政府给予10000元左右的一次性奖励”而主动放弃继续学业想要参军,只是因为“入伍就可以不花家里的钱,让我爸安心治病”“我爸养我不容易,他这病不能再拖了”的单纯想法,他选择了另一条人生轨迹;又由于父亲担心他与自己一样因文化程度不高只能做体力活,坚持一定要送他念高中——于是邹鹏举决定瞒着邹求保,一个人偷偷报名入伍——只是想默默为他父亲、为这个已经困难重重的家“分担一丁点的负担”。

又过了好一阵,吴大哥幽幽地叹了一声,“这孩子是真懂事。”

我坐在副驾驶上,一句话也说不出。

车子行驶在曲折回环的山路上。因为刚下过一场暴雨,一路颠簸比往常更甚。

“上次没有招待你,对不起。”

这个调研和采访还有一段后续。

我考虑再三,最终还是决定将它写出——只有这样,这段经历才真正算得上完整。

8月26号,10天的调研、走访、救援结束,我从清塘铺镇启程回重庆。

8月30号,还在家中的我,收到了一条短信。

“闺女你好,你现在在哪里,还记得我这个职业病患者吗?那天和你拍的照片你发到我手机上好吗?”

我全身一震。我知道是谁了。

于是我告诉他,我不久前才回到重庆的家里,现在正在学车,马上就把照片发给他。

这是我们之间的第一条短信。

接下来,便开始了一段属于一个父亲和闺女的信息往来。

我将与他的合照发了过去,教他怎么用彩信接收图片,他告诉我“才回家你要多休息,不要急在一时。”

他说,“我以为没收到,现在查收到了。和你有一种亲情感,我多高兴。”

他说,“我看了照片很开心,你要天天开心!”

他问我是在读书还是工作;问我最近是否很忙;问我开车学会了吗;叫我多注意休息……

我一一回复,问他身体好些了吗,问他最近村里有没有发生新鲜事,问他家的花生收成怎么样……

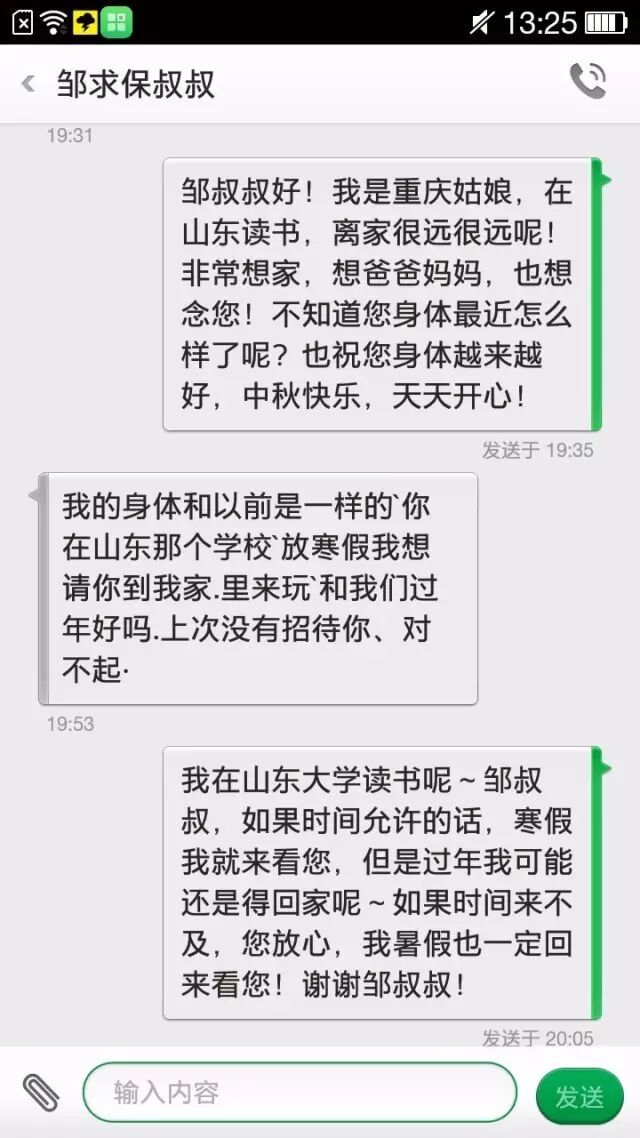

中秋那天,他问我,“闺女,你在哪里读书?

距家里很远吗?中秋节放假了吗?回家和爸妈姐妹相聚了吗?一家人团圆了吗?祝你中秋节快乐。”

我握着手机,感到一种温柔的暖意与深深的心疼。

我一个字一个字地写下,“邹叔叔好!我是重庆姑娘,在山东读书,离家很远很远呢!非常想家,想爸爸妈妈,也非常想念您!不知道您身体最近怎么样了呢?也祝您身体越来越好,中秋快乐,天天开心!”

他回复,“我的身体和以前是一样的。你在山东哪个学校?放寒假我想请你到我家里来玩,和我们过年好吗?上次没有招待你,对不起。”

我的眼泪唰地下来了。

我知道,这是一个孤独的父亲多么卑微的祈求。

图/与邹求保的短信往来——“上次没有招待你,对不起” 拍摄/李漫沙

他是中国600万尘肺病农民之一,也是中国4亿父亲中平凡而孤独的一个。

我一直不知道该给邹求保一个怎样的定位。

他是改革开放后第一代进城务工的农民、是在大小煤矿待过17年的工人、是职业病“矽肺”的患者、是维权无门的受害方、是家中唯一的经济来源……

最终落笔时,我这样写下:

邹求保是尘肺病患者,一个在多种病魔中挣扎、已经洗过三次肺的中国600万尘肺病农民之一;

他也是父亲,一个爱孩子胜过爱自己、中国4亿父亲中平凡而孤独的一个。

(本文根据笔者2015年8月16日——8月26日在湖南省益阳市安化县清塘铺镇调研、走访、救援尘肺病农民时的问卷和相关采访记录整理书写。)