一个老人在体检时查出了艾滋病病毒。他年纪大了,在儿子家住着,还得照顾孙子。电话打过去,他儿子接了,先把我骂了一通,然后直接把他父亲所有的东西从家里扔出去,不让他再进家门。之后,我再给老人打电话,他直接跟我讲:“就当我死了吧。”

小城疾控中心办公楼的走廊 图 / 马程

每日人物 / ID:meirirenwu 文 / 马程 编辑 / 楚明

我在山东一个三线城市见到了老张。他是当地疾控中心艾滋病防控办公室的负责人,在过去的15年间,一直跟艾滋病患打交道。 艾滋病早已不是陌生事物了,病情也能得到控制,不是恐怖的“绝症”。在我想来,人们不会再谈“艾”色变了。但听完老张讲的故事,我还是很意外,原来在他工作的那栋走廊见不到光的办公楼里,每天都上演着普通人体会不到的人情冷暖。 老张还提到了一个细节:在当地,恐慌艾滋病的时期已经过去了,但是艾滋病病毒感染者却越来越多了,而男同性恋患者占了八成以上。在那个称不上开放的三线城市,很少有人能真正理解男同性恋艾滋病患。亲人的冷漠和歧视,比艾滋病病毒还要可怕。 以下是老张的口述。 我所经历的,跟生活的这个城市一样,没有太多惊天动地的故事。在过去的15年里,我主要负责的是艾滋病的管控,日复一日,年复一年。 我上班的办公楼,走廊从来是黑暗的,只有尽头的窗户,会透进来刺眼的光。

病患接到的通知复查的电话,都是从我们这里打来的。这个电话足以改变他们的后半生。 打第一通电话的时候,我们很谨慎,通常只会说,“这里是疾控中心,请你来复查。”或者,“你的检查结果出来了,请来疾控中心领取”。

一张艾滋病人的检查报告。 图 / 马程

感染者接到我们的电话,一般都小心翼翼,声音放低,害怕周围的人听到。 很多人到了办公室门口,看到了“艾滋病防治”的牌子,才明白过来,不敢推门进来。有病患是家人陪着来的,家人看到了牌子,就在门口开始哭喊大骂,我只能把他们劝进来。 等他们到了,我会请他们到办公室沙发上坐一会儿,倒上一杯水,再慢慢和他们解释。 语调要温柔,但是不能拐弯抹角,这样他们会想得更多。一定要给他们时间,看住他们,临近城市真有人直接从窗户上跳了下去。一般是半个小时,最多一个小时,他们会逐渐从悲伤和懊恼中缓过来。 知道自己感染了艾滋病病毒后,每个人的反应都是不一样的。有人立刻崩溃,吵嚷着要自杀,有人则愤愤地喊着去杀传染他的人,而很多年轻人只是无奈地摇摇头,没有太大的情绪波动。 他们埋怨,我们就听着。然后我们再带着诚意,告诉他们,“这没什么,国家正式发布了鸡尾酒疗法,病情完全可以控制,用药之后可以正常生活”。 我接触过的年龄最小的病患只有16岁。他是通过一个男同社交软件约会被传染的。他的父亲一直在农村,在此之前,根本不知道这个群体的存在。 我们这个地方,因石油而兴,如今又日渐衰落,一直到2016年才通了客运火车。城市里只有少数几个酒吧、商城和百货大楼。西城的油田少年宫,曾经是整个城市唯一的游乐场,但随着时间的推移,已经一片破败,水塘里长满了藻类,玩具也生了锈,被弃置一边。几年前,这里还是男同群体约会的地方。 随着同性交友软件的流行,更多的交友都转入“地下”,进入更加边缘的空间。不同于大城市,这里没有专门的同性恋酒吧,也很少有大型的聚会。他们的世界,在别人眼里,显得更加隐秘。当然,还有所谓的“混乱”。

在我们这个相对封闭的地方,很多观念远没有想象中那么进步。男同患者会背负道德压力,很受歧视。而最大的歧视,通常来自他们身边最亲近的家人。 小涛是在2010年检查出感染艾滋病的。他的家庭情况很好,父母以前都是机关干部。他从小非常优秀,考到了一本学校,学的是热门的信息技术专业。他在一次痔疮手术前验血时,查出艾滋病病毒。那年,他只有20岁。 他第一次来疾控中心的时候,是70岁的爸爸陪着他。我在电话里只告诉他们房间号,当他爸爸在外面看到牌子——艾滋病防治办公室,就开始喊,根本无法接受这个事实,当场要打他儿子,被我拦住了。 小涛在办公室里哭了很久,他的父亲一直在叹气,我就劝他们回去好好生活,按时吃药,“路还长呢”。

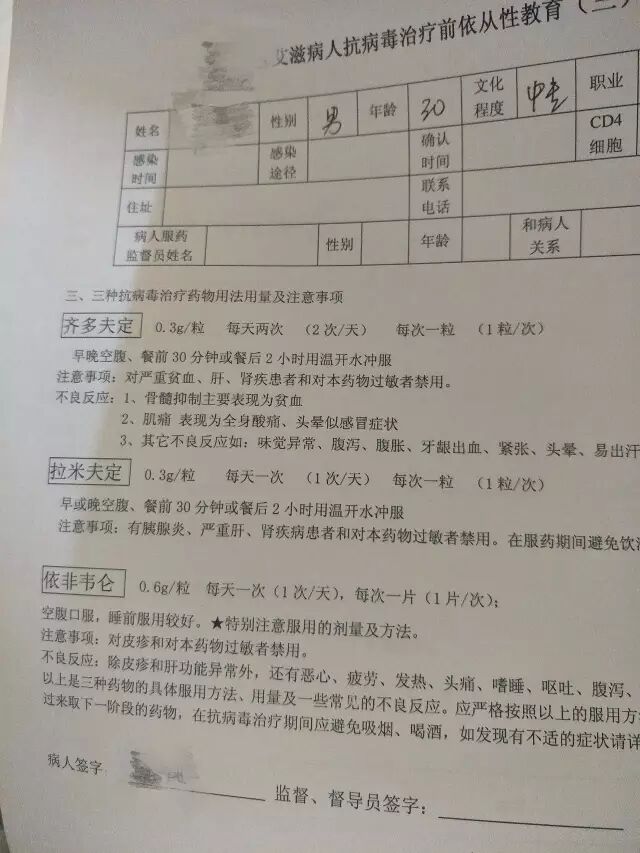

疾控中心存药的柜子,按照国家规定的“联合用药”,一个艾滋病人每次会同时吃三种不同的药。 图 / 马程

后来,小涛毕业后,家里人在区里给他安排了工作,逼着他搬回家住。他定期过来拿药,有时父亲会帮他拿。但只要他的父亲来,就会跟我埋怨两句。 从父亲的口中,我大体能猜出来,家里人对小涛的态度已经改变了。小涛再也不是他们的宝贝儿子,而是成了一个累赘。只要他在家,父母会给他拿上单独的盘和碗,他的物品和其他人的要隔着一个空间。侄儿侄女回来,都不准和他接触。家里人和他在一起,除了大眼瞪小眼,很难再交心了。 “我就想直接把他关在家里,就关上一年,让他彻底断了对男人的念头,再到农村给他找个媳妇。”有一次,他父亲直接这样说。 我吓了一跳,只好连哄带吓,不断提醒老人,性取向是很难改变的,尤其不能再祸害其他人。 这样过了不到一年,小涛突然联系不上了,连他父亲的电话也打不通了。 还有一个病患,跟小涛父亲一样,都是在本地有一定社会身份的人。他是县城的公务员,感染了艾滋病病毒,对全家人坦诚相见,但这件事在第二天就传得满城风雨。 家里人都避开不见他,出门背后有人指指点点。单位还专门给他安排了单独的办公室,和其他人隔开。同事吃饭聚会不叫他。有一次他想请3天假,领导赶紧给他批了两周。 一个老人在体检时查出了艾滋病病毒。他年纪大了,在儿子家住着,还得照顾孙子。电话打过去,他儿子接了,先把我骂了一通,然后直接把他父亲所有的东西从家里扔出去,不让他再进家门。之后,我再给老人打电话,他直接跟我讲:“就当我死了吧。” 歧视和偏见,会让男同群体隐藏得更深。

小城的游乐场现在已经荒废,厕所附近是以前男同聚会、约会的地方。 图 / 马程

前两年,我们会和同性社团组织一起,在他们聚会的时候,去现场去干预。经常,他们正在酒吧里有说有笑,放着分贝很高的音乐,我们就进去了,再把音乐关上。 我拿着话筒讲艾滋病是怎样传染的,要注意什么。为了吸引更多的人,我们会免费发放避孕套和润滑油。 最后,我们都会在隔壁的一个空房间里,安排验血。几乎每次都会查出新的艾滋病病患,最多的时候,24个人来验血,有6人是艾滋病病毒感染者。 看到结果,我们都有些惶恐和无力,难以想象这个群体里实际有多少人感染。有几次,我通知病患的时候,有人哭完了就开始咬牙切齿地大骂,“一定是他,一定是那个人感染我的,我说为什么那次死活不戴套!” 还有病患对我形容,每次去聚会,会发现“都是亲戚”,不是前男友,就是之前约过的人。 晓东是我们这里的“常客”。其实,他不是艾滋病患者,但他身边好几个朋友都查出来了。 去年,他的朋友马哥在献血的时候检测出了艾滋病病毒。知道结果的时候,马哥几乎崩溃了,在床上躺了一天,第二天给晓东打电话,眼里冒着火,说:“我知道是谁干的了,真想去把那人杀了。” 遇到晓东这样的“混圈子”的人,我会提醒两句:“你可注意点啊,常在河边走,哪能不湿鞋。” 有一次,一个艾滋病患在晓东家玩的时候用了他的剃须刀。晓东怕有带病毒的血液留在了上面,一宿没合眼,第二天就跑过来验血。我告诉他,血液在24小时之后就没有传染性了。 晓东变得很惶恐,每隔一两个月就要来检查。有时候恐惧到上洗手间的时候,水溅到身上,他心里都会“咯噔”一下,恨不得马上去医院查一下。 如今,晓东已经有了固定的男朋友,还一起买了房子,说以后要一起住。但是实话说,这个圈子里的交往很难长久,他自己也说也许过几天就散了。 说来也感慨,我们的病人档案001是一位2005年查出的患者,最初的几年,很多患者都失访了。当时,很多人认为艾滋病是绝症,患上就没有救了,就自暴自弃,拒绝接受治疗。

现在艾滋病有救了,感染者数量却一直在增长,尤其是男同患者比例居高不下。 我们这里没有针对男同群体的正规NGO。我的一位女同事,曾劝说很多男同来做志愿者——找圈里人来验血,或者在活动上做演讲。其中就有晓东,他是热心肠,一直帮助身边的患病朋友。但和大部分人一样,晓东最后也没有来做志愿者。 原因是,他们都不想抛头露面。 小涛终于在今年2月再次出现在我的办公室里。 这一次,小涛的状态非常不好。他走路都有些颤抖,两眼没有神。头发也剃光了,裸露处,可以看到大块的血斑。手套脱下来,手上有更多的血斑,已经开始溃烂。 他坐在一边不说话,办公室里只能听到母亲的哭声和父亲不住的叹气声。 原来,小涛离家出走了两次。第一次,他在济南、淄博、南京等很多城市飘着,中间认识了一个男朋友,比他年龄小,会照顾人,想一起生活。但当他把男朋友带回家,家里很快炸锅,父亲直接冲上去,拿了1000块钱路费,把男朋友赶走了,又把他锁在了家里。小涛趁家里人不注意,再次离家出走了。 他去了外地,换了手机号码,不再和家里人联系。由于在外地工作和合租,吃药怕别人发现,他就没有继续用药。他的父亲觉得生气和丢人,不主动联系他,也不接工作人员的电话。 小涛体内已经产生了一定的抗体,病症已经很严重了。 我震惊之余,赶快对他们说,现在用普通的药已经没用了,要赶快去北京的医院治疗,否则这样的情况,他撑不过半年了。

图 / CFP

“你说你还回来做什么?”这句话,小涛妈妈重复了很多遍,语气里有嫌弃,也有些不舍。 哭喊了一阵子,他们还是走了。再一次见到小涛是两个月之后,他自己来办公室里拿药,笑着和我打招呼。脸上、手上,还能看到一些伤疤,但是人的精神已经很好了。 那天回家后,他决定去北京治病,但没有亲戚朋友愿意陪他。最后,70多岁的老父亲陪他去了。前后10多天,病情很快稳定住了。小涛的爸爸一直在身边,给他打饭,接屎端尿的。他心里也开始愧疚,病好后,就回家工作了,平时也会照顾父母。 “在医院里,我和爸爸聊了很多,他也不想再看着我难受,我也不想再让他担心了。” 小涛对我说。 看上去,他和家人之间,终于有了一个和解。 遇到那个年纪最小的16岁患者后,我将他父亲叫到了办公室,给他讲了这个故事,希望他们不要再走小涛家的弯路。 这个父亲最开始在孩子的手机里发现了裸男的照片,狠狠地打了孩子三次。孩子后来很少跟他说话,经常在社交网站交友,退了学,天天不务正业。 孩子来检查的那一天,说漏了嘴,说是一个“客户”传染给他的。我没有告诉这个父亲真相,只是嘱咐他多花些时间陪儿子,帮他找个正经工作。 这个父亲叹了口气,“灾祸啊!” (文中均为化名)

|