|

胡同里的艺术家 童年里最神乎其技的“魔术师”

|| 刻板年画 - 雕刻刀下最浓的年味儿

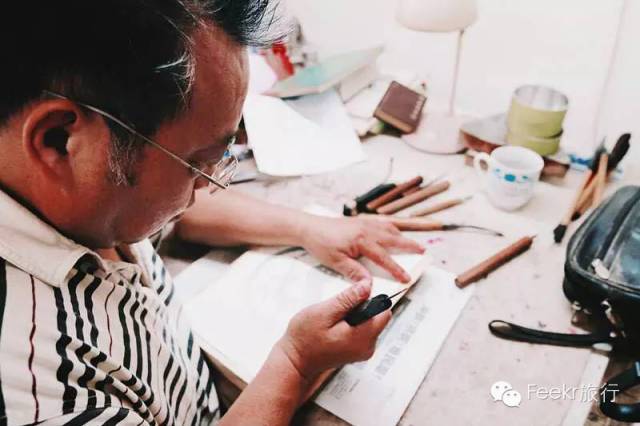

年画应该算得上是中国人特有的产物,虽然国外有丝版印刷,却如何也抵不过这红彤彤,喜洋洋的刻板年画。在北京的杨梅竹斜街50号,这个没有门牌,路途拐了又拐的地方,有一个至今仍在做刻板年画的手艺人,他叫张阔。

稍显拥挤的屋子里,到处都散发着浓浓的生活气息,也许是因为本身职业的缘故,似乎喜庆的年画早已融入了这个家庭中的每一寸土地。从2005年开始,因为一次偶然的旅行,让张阔爱上了刻板年画,这一爱就是十年。带着师傅的教诲与自己本身的木匠基础,张阔挑起了这个已经断代近半世纪的传统手艺大梁。

提起期间的困难,张阔表示最头疼的就是这个事没地儿去问,而且年画本身就不是一个规模性的传承,而是一个画商,通过一步步分散开来的流程经营起来的东西,但是,这是有意义的,而且应当被礼遇。而我喜欢它,所以我就做了。

虽然老张从不去想传承的事情,但当他拿起颜料与画纸时的兴奋感,那是全身都散发着热情的老张,也是老北京里隐藏着的艺术家们身上所隐藏的气息。

|| 郭氏毛猴艺术馆 - “我就想让更多的人知道这门手艺”

清晨的什刹海静谧优雅,临街的酒吧商贩还未营业,早起的北京大爷儿遛着鸟儿呼吸着北京清晨的空气。而就在它附近的什刹海大金丝胡同里,隐藏着一座毛猴家庭艺术馆。这里看似不大,却拥有各式毛猴工艺品,这也是老北京极具特色的一门手艺。

毛猴家庭艺术馆就是由第五代传人郭福田、崔玉兰夫妇共同经营的。他俩算是土生土长的地道的北京人。房屋虽然不大,但摆放的毛猴工艺品的展架却占了两面墙,一面墙上还贴满了关于毛猴的照片与媒体的报道。郭氏夫妇待人接物有着老北京人特有的和气和分寸,尽管毛猴的历史他们已经讲了无数遍,但每当有游客走进来问起时,夫妇俩还是愿意为想要了解毛猴的人讲解一遍又一遍。

作为北京胡同里的手艺人,郭福田、崔玉兰夫妇也通过毛猴的作品来展现老北京人的人文情怀与爱好。虽然这郭氏毛猴姓郭,但其实这手艺是崔玉兰家祖传下来的。说起对于手艺的传承,郭氏夫妇之前也耗费很大心血带过几个徒弟,全都因为各种原因陆续离开。现如今,夫妇俩的儿子继承了这门手艺,但他们也希望有更多的人来学习、了解,让老北京的毛猴艺术给发扬光大。

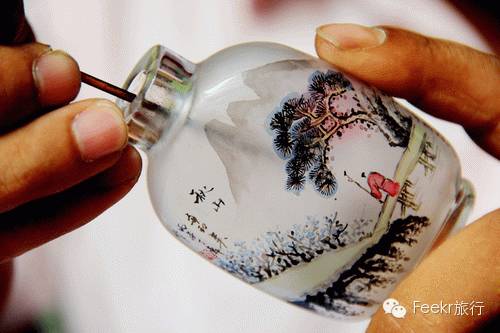

|| 内画 - 毫厘之间见证鬼斧画功

在大金丝胡同里,隐藏着一座建于明代的四合院。这座民居内有一个专功内画的大男孩,他叫光远。内画这门手艺从清代起就流行于宫廷之间,达官贵人们以鼻烟壶为“画纸”,方寸间展露自己的收藏眼光。

光远今年20岁,从小与爷爷学习国画,2003年时,他从广播中得知了内画,后师从内画大师王习三的儿子王又三,11年的潜心苦练,才造就了如今的他。只见他将一支弯曲成90度的笔满满深入鼻烟壶中,然后在半透明的壶内作画,随着瓶内的弧度来调整笔触。“画内画首先需要坐得住,要沉下心来好好钻研。”当年和光远一起学的人,很多都放弃了。

虽然机械化生产对内画这门传统手艺造成了不小的冲击,机器印制的内画价格也要比人工手绘的价格低得多,甚至还有人认为,内画本来就是机器印上去的。但是在内行人眼中,内画是有心跳的,那一笔一划都是画师的心血,正是因为他们才造就了如此惊艳的绝技。尽管如今内画越来越被边缘化,但光远认为还是有必要鼓励年轻人学,不能把老祖宗留下来的东西丢掉。只要肯下功夫,就一定会有收获!

|| 风筝 - 张弛有度才能飞跃高峰

在众多手艺人为了生计而奔波时,有一位手艺人无疑是成功者,他,就是64岁的王赤峰。不仅依靠着手工做风筝买了车买了房,还经常受邀前往国外,为更多人介绍关于风筝的技艺。而在什刹海的“风筝家庭艺术馆“里谈论起风筝,他也有说不完的话。

说起关于手艺的传承,老人家也感叹到:“很多老艺术家年龄大了,年轻人做风筝的手艺还没达到炉火纯青的地步,有点儿后继无人,青黄不接。”市场上卖得好的都是由机器生产的廉价风筝,而做风筝这门儿手艺是机器替代不了的。“最好的风筝都是无法用机器完成的,因为两只手你可以扎出任何形状来,用机器不见得办得到。”王赤峰说。

如今,老人家将主要工作放在了资料的整理上,他将风筝的制作过程拍成录像放到了网上,希望激起更多年轻人的兴趣来学习这门手艺。“那么多孩子,说不定哪一个就对风筝工艺特别感兴趣,将来就会从事这一行。”

北京的胡同里隐藏了太多的秘密,这里有市井的日常生活,有藏于民间的手工艺术家,也有众多在这儿扎根的世界美食,还有那口地道的京腔儿还有北京人的耿直。只有在胡同,在能寻得最平常而又最真实的北京味道。

|