|

为什么是1984年

吴晓波 2014-05-03

为什么很多现在的大公司都是在1984年创办?它们所代表的商业为中国带来了什么样的变化,又将把中国引向何处?吴晓波答《第一财经周刊》问。

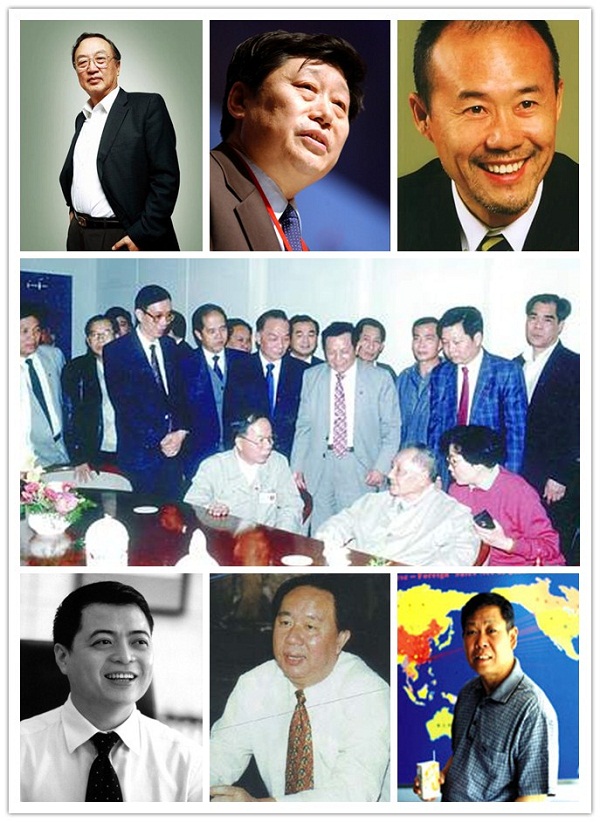

上左:柳传志,1984年创办联想,现任联想控股董事长。 上中:张瑞敏,1984年任青岛电冰箱总厂厂长(即后来的海尔),现任海尔集团首席执行官。 上右:王石,1984年组建深圳现代科教仪器展销中心(即后来的万科),现任万科集团董事会主席。 中:潘宁,1984年任顺德珠江冰箱厂厂长(即后来的科龙),现已定居国外。(图中与邓小平对谈者为潘宁) 下左:南存辉,1984年创办求精开关厂(即后来的正泰),现任正泰集团董事长兼总裁。 下中:牟其中,1984年成立中德实业开发总公司,后被判刑入狱。现仍在监狱中服刑。 下右:李经纬,1984年创办健力宝饮料厂,后被判刑入狱,现已去世。 —————————————————————— Z=张衍阁 《第一财经周刊》采编总监

W=吴晓波

1984:全中国达成共识的一年 Z: 在您的企业史作品《激荡三十年》中,您把1984年称为“中国公司元年”,很多我们现在耳熟能详的企业家都是在这一年创业,那么,在中国的改革进程中,1984年是怎样的一年?为什么会是这一年? W: 如果说1978年是中国改革的破局之年,那么1984年就是改革在全国达成共识的一年。1984年的十二届三中全会通过了《关于推进经济体制改革的决定》,中国的城市改革开始启动。当时农村改革已经取得了突破性的成就,而成功的背后就是制度性的创新,搞承包制。到了1983年、1984年的时候,中共开始决定要把农村改革的经验移植到城市里来,“包字进城”。城市改革涉及到很多部分,其中国企改革部分其实早就有了,先是放权让利,但是失败了,而承包制的进城则让城市里的改革热情高涨了起来。联想、万科、海尔,都是在城市里面出现的。 另外,价格双轨制也在这个时候出现了,是1982年由物资部开始提出来的,这是市场化机制在整个价格体制里面的突围。吴敬琏他们把1980年代的改革就称为“价格改革”,物价是这个期间的改革的“牛鼻子”。因为有了双轨制,价格可以调节了,包括终端商品的价格和原材料的价格。中国的权贵资本是从这个时候开始的,开始批条子,寻租。因为寻租的变压作用,把各种资源倒到体制外来了。国有企业获得的物资越来越紧缺。

承包制和双轨制,就是这批创业者出现的一个大背景,万科早年的创业就是价格双轨制带来的,比如倒卖玉米。柳传志刚开始创业做联想的时候也是倒卖东西。 Z: 当时国有企业的经营状况怎么样? W: 这就涉及到当时进行城市改革的一个客观原因,到了1984年的时候,国有企业特别是地方国有企业状况已经非常非常差了,到了非改不可的地步。之前是政府一直有投资,但是后来政府没有投资能力了。1972年邓小平复出以后搞过一次大规模的引进项目,都跟民生有关,比如化纤、农药、纺织之类的生产线,把钱花完了,到1975年反击右倾翻案风的时候,政府就已经没有钱投了。另一方面,放权让利的改革也整体失败,国有企业的积极性没有被激发出来,相对的倒是农村改革蓬勃发展。改革就这样倒逼到这个关口了。 1984年创业的都是“边缘人” Z: 当时乡镇企业已经大量出现,吴仁宝、禹作敏等人,也取得了不错的成绩,柳传志这些人跟之前的吴仁宝他们的创业选择有什么不同? W: 1978年创业的是农民,是农村里的“能人”,到了1984年创业的就都是城市里面的边缘人士,这些人当年都是在机构里面受排挤的,郁郁不得志,张瑞敏原来是二轻局的一个科长,科里面关系搞不好,被下放到亏损企业;柳传志是因为国家军委的科研经费全部取消,他所在的研究所要裁员。 当年农村创业的人后来大部分都倒掉了,今天看来,那些农村能人在人格方面、商业意识上面有很大的弊端,他们可能既是村长,又是董事长,依赖于很多行政手段,也都有很强的土皇帝意识。 这两批人当时所创办的企业都不是私营企业,乡镇企业是集体企业,柳传志、王石他们创办的企业也都是国有性质,当时私营企业还不让注册。到了1993年以后最主要的特点是公务员和大学生下海,这时候的创业也开始以私营企业为主,体制问题就解决了。柳传志他们是被迫下海,但是1993年以后的创业者就是主动下海了,他们的层次也相对较高。 大部分企业都被淘汰了 Z: 当时张瑞敏有意识砸冰箱、李经纬有意识去做品牌,有种横空出世的感觉,为什么他们当时就能够有这种意识? W: 我认为砸冰箱是中国企业界质量意识的启蒙,原来在短缺经济时代是没有质量意识的,一直到很晚的时候,中国的商店还有次品柜台,比如运动鞋,一边三个扣一边两个扣的,都能够卖掉。当不合格的产品不能出厂门这件事确定以后,那就是有质量意识了。张瑞敏是很超前的,他们的企业能活到现在并且发展到规模这么大跟这个也有关系,他们这些人比他们同时代的人要领先。健力宝当时的的品牌意识也非常超前,中国真正有品牌意识是在1992年邓小平南方讲话以后,中国由短缺经济过渡到过剩经济,商品多了,大家就要投广告做品牌,之前就不用,什么都能卖。 Z: 从现代企业经营本身来看,他们做的企业符不符合现代企业的标准? W: 这也是一个逐步的过程。早期肯定是不符合的,大部分都淘汰了,他们都没有受过系统的商业教育,他们身上的人文主义精神也是后来慢慢培养起来的。在他们的成长过程中,有几个惊险的一跃,比如联想收购IBM个人电脑部门,走向国际化,万科现在成了全球最大的房地产公司,它的职业经理人制度就很健全了。当然也包括股权的释放过程,摸着石头过河,很惊险,能过来都很了不起,学习能力都很强,他们的同辈人基本上都被淘汰完了。 Z: 当时跨国公司的进来对他们也有很大的刺激作用。 W: 早期这些企业是学习日本的管理经验,比如海尔,虽然生产线是德国进口的,但是管理是学习松下的精细化管理。当时一方面是因为日本的商品当年在中国很畅销,整个1980年代是日本商品统治中国;另外当时是日本最强大的时候,也是中日关系最好的时候,日本有很多生产线、合资企业到中国来,光彩电生产线就引进了150条。学习美国是开始搞股份制企业以后,开始建立现代企业制度,学习上市公司模式,学习运作品牌。而且后来日本经济衰退,美国崛起,比尔·盖茨这帮美国企业家开始成为创业偶像。 “一切改革都是从违法开始的” Z: 政府在企业家崛起的过程中到底扮演了什么样的角色? W: 我觉得政府的角色分两种,中央政府和地方政府。地方政府在企业家的崛起中起到了很重要的作用,一个地方经济发不发达跟当地的官员有很大的关系,中国企业的崛起是政府和市场的双轨驱动,很多地方政府起到了培育企业家、推动经济发展的作用,中央政府则是要看它在某个时间是不是扮演了推动市场化的角色,整个1980年代是处于政府探索建立了市场化的过程中。 Z: 您觉得在这批人创办企业的过程中,存在后面社会层面议论较多的“原罪”吗? W: 有,但是也要看怎么理解原罪。从法律上讲,就是看生意是合法的、非法的还是灰色的。比如万科和联想早期都参与了倒汇,当时联想在惠州有一个装配车间,从香港倒零配件,在惠州做组装,拿国家的外汇去进原材料,然后再倒出去,基本上算是灰色进口的操作方式。当时它们也都被查过,这是生意本身的原罪问题。另外一个层面,就是要看股权的问题怎么解决,怎么把公司变成非国有。 Z: 这种情况下,怎么理解您经常引用的一个温州官员的那句话,“一切改革都是从违法开始的”? W: 放在现在看,无论是王石倒卖玉米和科教仪器,还是联想倒卖彩电,都是中国的货币管制催生的。货币的管制催生了一个天然的灰色市场,利润很高。当然当年参与倒汇的企业大部分都死掉了,王石他们后来就转去做正经生意了。 马云、马化腾跟柳传志、王石的区别 Z: 在这一代创业者身上,企业家精神和后来的公共性特征是怎么产生的? W: 我觉得对他们这一代人来讲,企业家精神是一个逐渐觉悟的过程,这在王石和柳传志身上体现得最明显,现在他们身上的公共性特征也越来越明显。早期他们的首要的事情还是要活下来,要赚钱,即便是灰色也觉得法不责众,抱有侥幸心理,这很正常。赚了钱以后,他们就觉得要做一些对行业有益的事情,就慢慢从一个倒买倒卖的商人转变成一个专业的企业家或者职业经理人,比如专门去做房地产、做电脑、做家电。他们成为企业家绝对不是一个自觉的过程,而是一个被动的、渐进的过程,当然每个人对自我的期许也不太一样,柳传志王石他们的公共特征跟他们的阅读、人生趣味有很大关系。 他们身上逐渐体现出企业家精神是在创业10年以后,到了1990年代中后期,早期的积累基本上已经完成,当时中国也已经形成了一个比较成型的商品经济或者说市场经济的氛围,通过打价格战,他们也确立了中国的商品在中国市场中的市场份额和品牌地位。这时候他们也开始成为一个阶层,要对国家进步进行发言。 Z: 他们身上的公共性特征在后来的马云、马化腾他们身上好像又不见了,这两代人似乎有着完全不同的气质。 W: 我最近也在想这个问题,就是这些年来互联网领域的企业家比如马云、马化腾、李彦宏他们对中国社会的影响越来越大,干预从制造业到服务业到整个舆论,他们这代人跟柳传志、王石他们这代人还是有很大的区别的,相对来讲,老的这一拨人的家国意识更强,承袭了中国的士大夫传统和儒家的传统,后来的互联网企业家们相对来讲更可疑、更不可依靠、更软弱。 Z: 但是从商业本身的角度来讲,互联网企业家们更纯粹。 W: 是的,他们更纯粹。王石、柳传志他们的知识分子情结更重,马云、马化腾他们更像美国式的企业家,技术层面上很强,但是中国毕竟是一个转型社会,企业家作为一个独立阶层,他们在公共领域的态度是需要有人来表达的,要么就是有知识分子能为他们代言,他们的权益才能被保护,但是这种公共性在互联网企业家身上是看不到的。他们发展太顺了,没有经历过大震荡,没有经历过企业和政权的博弈。况且,就像列宁所说,企业家天生是软弱的,他们要保护既得的资产,很容易被政府威权威慑住。比较起来的话,还是老一辈更可爱。 从欧美路线来说,中国企业家的这种公共性是反常的,但是我始终认为中国和欧美不是同样的一种国家体,中国长期以来政权拥有太多的权力,必须要有一些社会精英阶层形成一种特别强烈的抵抗。知识分子太软弱,对商业也不熟悉,导致必须有一批企业家站出来。你看柳传志,他之前的“在商言商”的言论明显是被误读了,在刚刚举办的博鳌论坛上,柳传志说,如果国家要搞混合所有制,民企需要有发言权,这就是代表他所在的阶层讲话。 Z: 但是实际上企业家阶层也没有一个正常的管道去表达自己的诉求? W: 这也跟产业结构有关系,企业家阶层要发言,在非革命的情况下只有一种可能,就是企业家在金融领域拥有发言权以后,这就要看未来民营金融业的崛起。如果金融业持续被民营企业渗透,到一定份额以后,比如国家很多政策需要向民营金融发国债,很多国家政策的实施需要跟金融业勾兑,他们就会有反抗的本钱。 现在的这批互联网企业家在整个国民经济中获得的收益和对生产资料的干预确实大很多,他们自己都难以想象,突然间被赋予那么多权益,他们也不知道怎么办才好。 企业家阶层的出现是30年间最大的进步

Z: 1984年的这批人创业的过程也是中国从一穷二白到现在成为全球第二大经济体的过程,你觉得这批人在其中发挥的作用有多大? W: 这30年来,我觉得整个企业家阶层从无到有的出现是最大的事件。因为中国现在的规模以上的企业是1000万家,对应就有1000多万人成为企业家,他们拥有几十万亿的资产。我觉得国家的进步最最关键的是人的进步,人的解放,和新的人群的出现,因为有了这帮人,才有了房子、汽车、消费品之类的商业上的变化和文化上的转型。商业的进步就是人的进步,这批人在毛泽东时期是被彻底妖魔化的,现在成为了国家英雄、励志偶像,出本书能成为畅销书,能够在公共场合表达的自己的观点,这是最大的进步。 Z: 如果我们的目标是建设一个现代文明社会的话,商业可以起到主导作用的吗? W: 商业是一个物质基础,没有商业的发达,国家的现代化、人文素质都没有意义,从这个方面看,中国过去的30年是很乐观的,培养了一个庞大的中产阶级人群,造成了中国几千个城市经济体的繁荣,造就了像八零后这样一代有现代文明意识的人,产业经济的发展从全球范围来看也都是很先进的,各种各样的消费活动非常丰富,全世界也就只有美国日本之类的可以比较。如果撇开政治改革来讲,中国的经济改革是非常成功的。当然30年的发展也有负面性,对环境的破坏就是我们付出的最大的代价。很多道德问题可能说到底还是法治问题,但是环境问题很多就不可逆了。 Z: 商业的发展造就了一个庞大的中产阶层,这个阶层被解读出了很多政治含义。比如,它跟民主化是不是有必然的因果关系? W: 中产阶级庞大的话,就会成为一个橄榄形社会,这种社会更稳定,产生暴力革命的概率会降低。但是中国迟早还是会有一场大的博弈和全民选择,这场博弈可能我们有生之年就能够看到,那个时候也许就可以知道到底这个国家是往哪个方向走,也就可以看到中产阶级的能不能发挥作用。 中产阶级会有潜在的民主基因,会要求自由迁徙和自由选择的权利、契约的精神、处置自己财富的权利、对公共政策的表达权等等。但是我不认为这些因素会必然把这个社会向民主化推进,民主还是要靠争取,不会从天上掉下来。 有些原来我们认为会让我们进步的因素现在看来都不可靠,比如认为引入高科技就自然而然会带来市场竞争的自由化,现在看来不可能;比如当初认为加入WTO会让中国融入全球化,全球化再把中国推到现代化,现在看来也不可能。现在指望互联网、指望中产阶级的增加天然会带来现代化,也不可能。 |