|

如何接住银发浪潮? 2025 年 年 初,黑蚁资本发布《2024 年新时代的消费力蓝海——活力银发人群消费需求趋势研究》(以下简称《研究》),聚焦50—65岁年龄段、生活在高线城市(一线及新一线城市)的“新银发人群”,并总结他们的画像 :“新银发人群经济宽裕,自有房产率高 ;闲暇充裕,每天超过10小时的个人可支配时间是活动半径扩大的基础,并催生出社交、出行、自娱等丰富需求。”

《研究》中有两个让人印象深刻的地方。第一个是互联网对新银发人群生活的改变。互联网平台不仅改变了银发人群接收信息的方式,还正在改变他们的消费行为,重新建构他们的生活。第二个是生活在高线城市的活力银发人群多为第一代独生子女的父母。他们的子女往往选择不与父母同住,较少近身照顾父母。

新银发人群在养老观念上的转变也是显而易见的,传统的“奉献式”“养儿防老”等理念在逐步瓦解。他们更愿意将钱花在自己身上,关注自我需求,并提出品质人生的养老升级理念。

近年来,随着60后、70后逐渐退休,我国银发经济已经呈现出新的特点和趋势。

错峰出游的“夕阳红”旅游团、走进直播间网购的老年消费者、在各类兴趣班和老年大学中提升自我的老年学员……从健康养生到旅行休闲,从饮食居住到兴趣爱好,各个消费层面上,老年人的身影频繁出现。

(图/《老家伙》)

西南交通大学国际老龄科学研究院院长张雪永表示,我国的60 后、70 后是享受了改革开放红利的一代人,不同于以往省吃俭用的传统老人,他们受教育程度相对较高,收入和消费水平也较前代大幅提升。他们在中青年时期就养成了较为多样化的消费习惯,并将其带入老年期。

“银发经济涉及面广、产业链长、业态多元,涵盖一、二、三产业,将给旅游、老年用品、智能设备等行业带来利好。”张雪永指出,随着“新老人”对服务需求的提高,银发经济也将催生更多新产业、新赛道。

《银发经济蓝皮书:中国银发经济发展报告(2024)》数据显示,中国银发经济的年产值高达7万亿元。将这个看似庞大的数字放在整体 GDP中,其占比仅为 6%。与其他年龄段相比,老年人的消费力还是比较低,任何国家的消费主力都是中青年。

(图/视觉中国)

在进一步发掘银发经济的潜力前,我们必须意识到的一点是,银发经济并非天然的“商机”。

《2024 年第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》显示,2021年,我国老年人年人均收入为 32027.4 元,其中城镇老年人年人均收入为 47270.8 元,农村老年人年人均收入为14105.4 元。

中国老年人其实整体并不富裕,有相当一部分人并非处于“有钱有闲”的消费生态位。再加上代际问题的影响,许多老年人对经济消费的认知不足,也让他们成为“坑老经济”最易命中的目标。

与其说目前大部分老年人的消费能力强,不如说是老年人的消费集中单一。

在这块价值7万亿元的大蛋糕中,有不少低端下沉市场的“坑老”套路 :几乎成为旅游业传说的“99元超低价”奇葩旅行团、保健品营销、收藏品“理财”乃至电信诈骗……这些“坑老”套路利用了许多习惯省吃俭用的老年人的价格敏感心理,折射出中国老年人消费市场的畸形生态。比起提供高价优质服务,银发市场的重心更应放在消除“坑老”的低质产品和骗局上。

张雪永也强调,从应对老龄化的角度讲,我国是一个大国,发展较不均衡,既有消费能力强的群体,也有刚刚脱离绝对贫困的人。从这一层面讲,除了发展银发经济,我国还需要通过完善公共服务来解决兜底性问题,为老年人的健康与生活提供保障。

去做“老年探险家” 《在八岳南麓,直到最后》是日本社会学家上野千鹤子首度披露私生活的山居手记。20多年前,50多岁的上野千鹤子在日本山梨县八岳南麓购入一块土地,尝试过远离都市的山居生活,开始她的自我养老的实践。

当这里成为她暮年的栖息地,医疗体系、养老设施、介护服务等方面的完善程度,都成为她不得不考虑的问题。她开始与一群年纪渐长的山居老人以自身的力量组建名为“猫之手俱乐部”的互助团体,既改善当地的环境,也解决自己的养老问题。

(图/《机器人与弗兰克》)

一切就像《在八岳南麓,直到最后》的介绍中所说:“年老、独居、无亲无故,都不是问题,建立成熟的人际关系,做‘除夕家人’也不错。一起构建安全的社会保障体系,让每个人都能有尊严地在家中度过最后的岁月。”

从事老龄化传播研究的深圳大学传播学院教授周裕琼在2021年提出用“老龄化传播”取代原有的“老年传播”,将老龄化视作一种宏观的基础结构和持续的动态过程,采用一种全人口、全生命周期的视角,形成关于“老”的社会与文化共识。

把46 岁作为自己的人生分水岭,“名正言顺”地加入中老年群体的周裕琼,开始“把自己作为方法”进行研究 :“回顾我自身的研究历程,从最开始窥探陌生人群的‘好奇心’,到试图救助弱势群体的‘怜悯心’,再到汲取长者智慧的‘敬畏心’,最后其实都回归到‘已识乾坤大,犹怜草木青’的‘慈悲心’。”

长寿时代,传统的“学习—工作—养老”人生逻辑被打破。随着寿命延长,老年期不再是单纯的休息甚至停滞期,而是漫长的继续学习、继续创造、继续发展的“第二人生”。在这个过程中,社会、家庭和个体都需要重新定义养老——社会与科技提供保障,家庭和社区提供情感支持,老年人自身则承担探索自我、发挥潜能的责任。

每个人都是美好生活的重构者,每个家庭都是银发时代的实验场,而社会整体也会因这一浪潮,焕发出新的可能性。

(图/视觉中国)

“老、病、死”是每个人都会遇到的最大也是最终的问题,不必回避,也不应回避。“衰老意味着自我身份、标识的消失,就需要寻找、建构新的自我。进入生命最后阶段,答案因人、因时而异,这正是最吸引我之处。”即将迈向90岁的学者钱理群表示,他要继续做“老年探险家”,去追求他的人生梦想,以他不停歇的生命实践和饱满的乐观态度,为每一个接近终点的人树立榜样。

他说:“我们一辈子都追求人生的意义,这就要一追到底,至死也要争取生命的质量。”

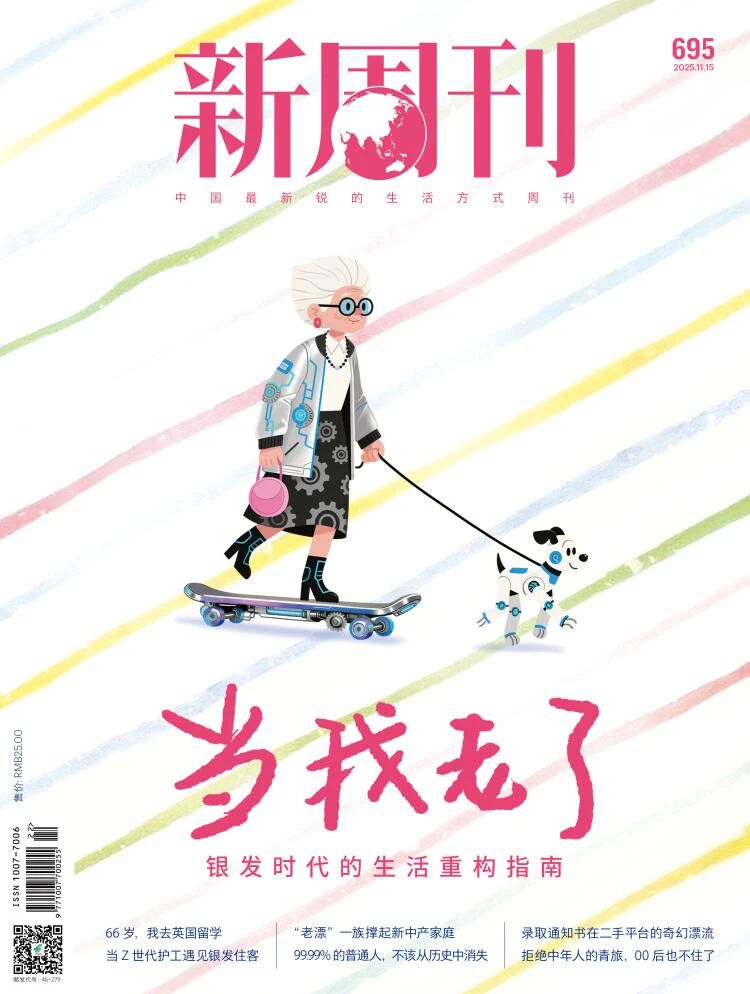

本文首发于《新周刊》 总第695期《当我老了 银发时代的生活重构指南》 原标题:《银发浪潮,如何重构我们的生活?》

693期杂志已上市

|