顶尖大学的学生为什么很多来自于有钱家庭?

以谷爱凌为代表的新生代中国精英为何集体崭露头角?

2012年到2019年,

中国台湾的青年社会学家姜以琳

用7年时间追踪了北京顶尖中学的28位学生,

涵盖他们的中学、大学、职场三个阶段。

他们全部来自高收入、高学历的精英家庭,

28人里,有近一半考进了清华北大复旦,

其他人则被美国常春藤、牛津剑桥等

世界顶尖大学录取,

毕业后,他们的年薪高达同龄人平均薪资的10倍以上。▲

姜以琳现任上海纽约大学社会学助理教授,

2023年因《学神》(Study Gods: How the New Chinese Elite Prepare for Global Competition)一书成为皮埃尔·布迪厄教育社会学“最佳图书奖”的首位非美国籍获奖者韩剧《天空之城》讲述了精英家庭的父母如何送子女进名校的故事

在职场上大获成功。

精英学生没有办法意识到自己天生拿了多么好的一副牌,自己要付出多少的努力,才可以打好这一局。”

责编:陈子文

“大学毕业前收到哈佛、沃顿商学院offer”、“就业后起薪十万美元”……当国内的大学应届生还在为找到一份工作苦苦挣扎,毕业于顶尖大学、出身精英家庭的学生们已经顺利地跻身西方社会的中上层。

他们自由地辗转于世界各地,熟知各国的税收制度,从纽约、伦敦,到东京、新加坡,“世界金融中心”苏黎世不过是他们眼中的“欧洲小镇”。这些故事出自姜以琳在《学神》中的研究案例。2011年,还在宾夕法尼亚大学读博的姜以琳,读到了美国社会学家Shamus Khan的著作《特权:理解美国精英》,书里精英高中的学生用文化资本巩固自己的圈子、区分非我族群,让她产生强烈共鸣。

姜以琳同时想要知道,在东亚,精英的培养过程是怎样的?但她发现当时学术界几乎没有东亚的案例,于是决定自己来做一手的田野调查。

精英圈壁垒森严,打入内部需要智慧、策略以及受访者充分的信任。姜以琳曾经找到自己在台湾的母校,却惨遭拒绝,几经周折,她找到了北京市排名前5名的两座中学,利用自己藤校生的“学霸身份”获得了准入许可,甚至一度在学生家里同吃同住。

追踪的28位学生都来自于富裕阶层。他们的家庭收入是全中国城镇的前10%,中位数是前10%的至少两倍以上。父母们不乏清华北大的校友,还有留学生、博士。对于大学文凭比例仅为2%的60后来说,绝对算得上千里挑一。

姜以琳的调查中,家庭给予的全方位支持,才让这些孩子有了“追求卓越”的可能。

如今,他们分布在世界各国的顶尖行业,华尔街、硅谷、顶尖制造业。“他们在一个国家出生,到另一个国家接受教育,去第三个国家工作,最后在第四个国家养老”,他们坐拥各国顶级资源,并从跨国流动中持续地汲取红利。

以下是姜以琳的自述:

越是金字塔顶端的人,越容易对人群进行细分。

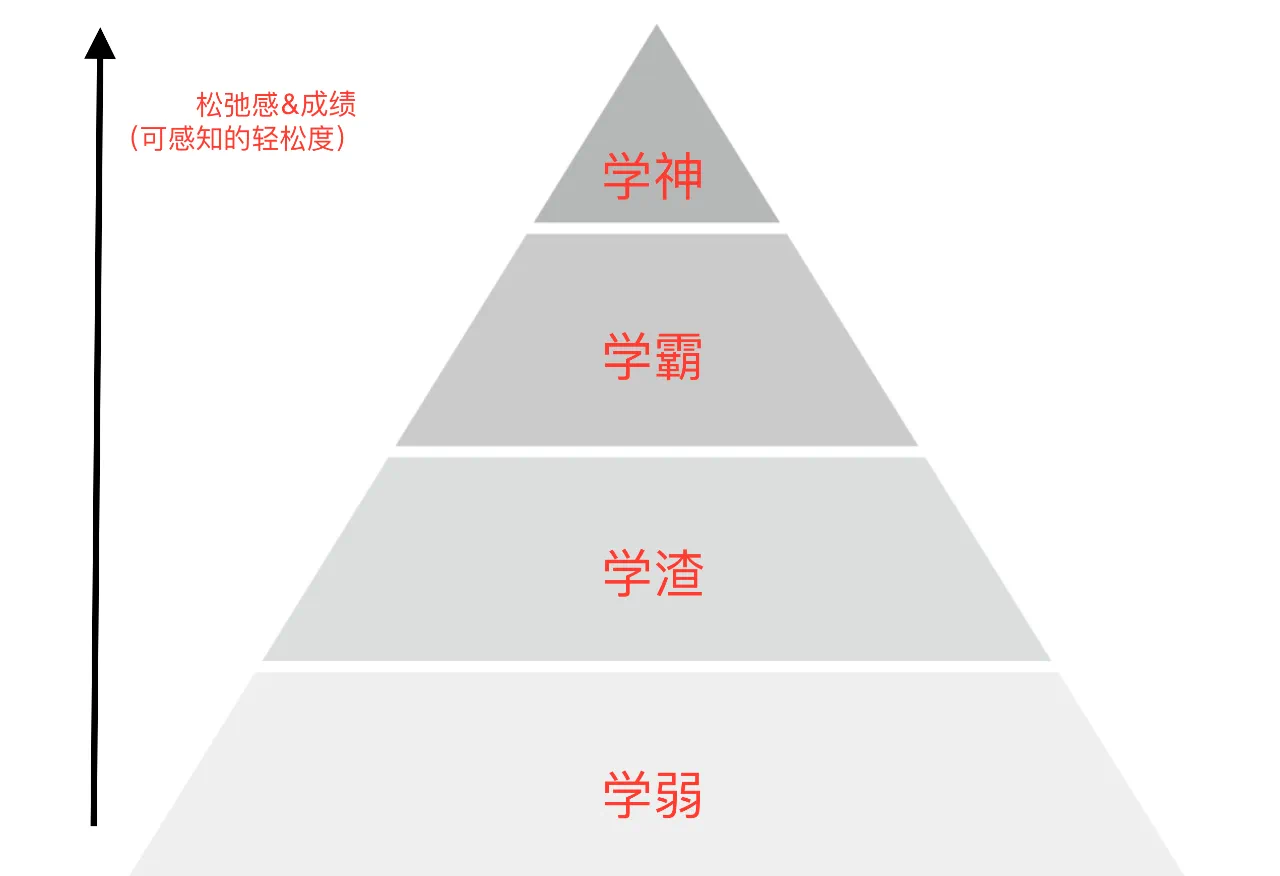

在我所调研的两所中学里,可能有1/4的学生都能上清华北大,在这群人数很narrow(窄化)又非常优秀的学生中,学霸和学渣已经不足以区分他们之间的差异。所以他们有更细分的四级地位体系——学神、学霸、学渣和学弱。

最高高在上的就是学神,看起来没在念书但就是成绩很优秀;学霸成绩和学神差不多,但每天都在努力,临考前要开夜车;学渣就是成绩不怎么好,也看起来没在读书的;学弱在食物链的最底层,虽然很努力地学习,但成绩还是不太好。

这里引入了一个“可感知的努力程度”(perceived diligence),俗称松弛感。

总之,“学神们”热衷表现自己的松弛,来稳固自己金字塔尖的地位。尤其是上了大学以后,他们自然而然就和那些出身小镇、整天学习的“做题家”们划清界限,把后者排出自己的圈子。

身体上的松弛感也是精英区分你我的一种方式。因为它是从小培养出来的,是一种经验的堆垒,比较难后天学到。你需要见过很多的世面、去过很多的地方、见过很多不同的人,才能松弛。举个例子,有谁见到国家元首或者校长是不紧张的?当然就是常常见到他们的人,对吧?

有趣的是,我在田野中没怎么发现偷着学习的学神,倒是很多学渣会偷着做题、不想让别人发现。我形容这是一种天鹅策略,表面上优雅滑行,实际上在拼命划水。

为什么要假装自己不努力?至少有两个原因,大家都不想要沦落到金字塔底端,成为别人眼里的弱咖;再进一步说,我们怕的是“努力没有回报”。

电影《垫底辣妹》中,“学渣”在课上偷读小说

如果你很用功却成绩不好,其他人只会觉得“你很笨”、“脑子不好”,归结于基因,但他/她可能只是暂时没有得到结果,或者不适合这条路径。

不仅在学生中如此,如果一个创业的人很努力但失败了,我们也只会人身攻击“你能力不够”,我们的社会里没有一套解释失败的话语,从来没有人告诉你“失败是常态”,这是整个社会的问题。

《小舍得》里,宋佳饰演的妈妈十分关注女儿的心理健康

我调研的父母里,他们习惯性说自己“什么都没有做”——自己没法替孩子考试、再有钱也买不到清华、北大的录取通知书。但其实,他们付出的可太多了,从心理咨询到课业辅导,再到孩子的生活起居,规划孩子每天的时间安排,精细到每5分钟、每10分钟。

精英父母往往是很擅于谋略的。他们看得到10步以外的距离,知道怎么做可以一步到位,怎么做最有效率;他们知道怎么做能让小孩容易接受,也最皆大欢喜;他们懂得在社交关系里应对进退,能够榨取到别人不想告诉你的独家信息。

28位学生里,参加高考的有17人,其中11位都通过自主招生以及其他政策获得了加分。其中包含一些非常隐秘的加分方法,比如奥数冬令营。当时,有一位名叫浴朗的女生意外在奥赛中发挥失常,失去清华的保送资格。她的妈妈很快跟学校的奥数老师建立了密切的联系,最后打探得知,如果送女儿参加北大举办的一个奥数冬令营,就有机会获得60分的高考加分。后来,浴朗成功考入了清华大学。

这位母亲有很强的危机管理意识,她知道老师身上有隐藏版的讯息,懂得如何靠关系网去获取这些内部消息。

再比如诗盈的母亲刘女士,她毕业于清华大学,是高校的中文系教授。诗盈在自主招生中遇到了冷僻的难题,母亲第一时间为女儿做了题目解析,怎么回答可以拿到更高的分数;高考前,她会未雨绸缪咨询清华大学的招生官,指导女儿接下来的高考志愿填报。

上海街头,等待孩子放学的家长

受到家庭潜移默化的影响,这些学生很早就知道怎么和“掌权者”培养关系。他们会搞清楚老师可以接受什么、不能接受什么,知道怎么跟老师聊天,逢年过节要怎么做,怎么送礼能够表达心意但又不像是刻意的“巴结”,这种拿捏上下级关系的能力,之后到职场上不也是一样吗?

高三一年,为了能让孩子更专注地学习,这些父母做出的牺牲真的是不可估量的。他们基本都是企业高管、政府工作人员,但还是有母亲专门辞掉工作,为了全身心照顾孩子,早起给孩子烤新鲜面包。父亲可能会放弃所有的加班,就为了跟孩子一起吃顿晚饭。精英父母给孩子的经济支持也是让他们成功的关键。有一个学生因为SAT考试成绩不够理想,一年之内往返新加坡5次,其中包括机票、酒店、报名费,就是为了能让孩子能在分数上更高一点。

有些人失败了是没有办法再站起来的,但资源多一点的人,失败了是可以重新站起来的。

书里我用到了一个比喻,阶层复制的过程就像打牌,少数玩家拿到一手好牌,大部人拿到的则是普通的牌。拿到好牌的人擅长使用各种策略,拿到烂牌的人却常常无计可施。

复旦大学校园

精英群体中,常常会看到一种“我配得”的心态,就是“我够好”、“我值得”,这和东亚语境下,人们普遍的“不配得感”形成了反差。

他们在成长过程之中遇到什么需求,只要表达了,就会有人来帮忙。久而久之,就形成了一种“理所应当”的心态。

有一个叫Tracy的学生,为了申请美国顶尖的大学,她和咨询师把申请论文、自我介绍改了五六轮才终于敲定。结果最后离申请截止时间一个小时,Tracy又想修改一遍,当时已经半夜,但她还是立刻打电话给咨询师,让对方从床上爬起来帮她再过一遍,半小时内给她反馈。

还有一个叫Tony的男生,毕业于康奈尔大学,在纽约的一家金融机构工作。毕业后,他邀请了20多位同事和同学参加他的生日派对,但就在生日前一天,他和同事们才刚刚结束了为期两周的异地培训,大家都非常疲倦。

Tony从没考虑过这样的时间安排并不合理,作为一个从小就万众瞩目的明星学生,他觉得所有人都应该按时赴约,哪怕有人还要专程坐火车赶来,他甚至无法想象有人会拒绝他的生日邀约。

这种“配得感”也让精英们觉得自己不受国界线的限制,去哪国都能有很好的发展。其实,精英作为各国的缴税大户,他们每去一个地方就代表刺激消费,所以各个国家都蛮欢迎他们的。

精英们相信自己靠“天分”和“实力”赢得了一切

精英们觉得自己所拥有的一切是靠实力得来的,而且喜欢把自己的成绩归功于“天分”。天分这两个字非常地模糊,它把家庭背景、学习习惯等后天的因素,也全都浓缩其中。这种天赋说,合理化了他们从家庭传承来的优势、抹平了不同人之间的资源差异,让一切的分化看上去合情合理。

精英“天经地义”的态度也是全社会默许的结果。这些年,媒体上经常会渲染一些超级精英的成功故事,比如谷爱凌,近期大火的“天才少女”郭文景,媒体报道他们的“努力”与“天资”,但翻看他们的出身和履历,其实对大众来说并没什么借鉴意义。

从社会学的角度来说,我们也在思考,面对阶层的固化,有什么样的作为可以给它松绑一点?从社会底层进阶到社会中下层的人其实不少,所以阶级是有流动的。我们不要一直只看金字塔尖端的前10%,如果成为前30%、前40%好不好?我们也许就可以快乐一些。

我做精英研究,经常会与失望为伍,但我仍旧觉得研究精英们是一件很重要的的事情。

我在书里说他们其实是现在社会不平等的一个蛮重要的推力之一,这群学生他们本身的存在,以及他们被教育出来合理化自己优势的这个过程,已经是在造成不平等了。所以停止“天赋能力说”,意识到精英复制背后的机制、方法,才有可能让我们的社会朝更平等的方向前进一步。注:为保护隐私,《学神》中的受访者皆为化名