南京岚园,

一座600㎡的私家古典园林,

园内遍布几十块珍贵的古代赏石,

年代最久远的一块石头,

数不清的明清名家书画匾额,

与百年柿树、竹中极品“金镶玉”、

近百盆雅致的文人菖蒲,相衬托。

上:岚园俯瞰

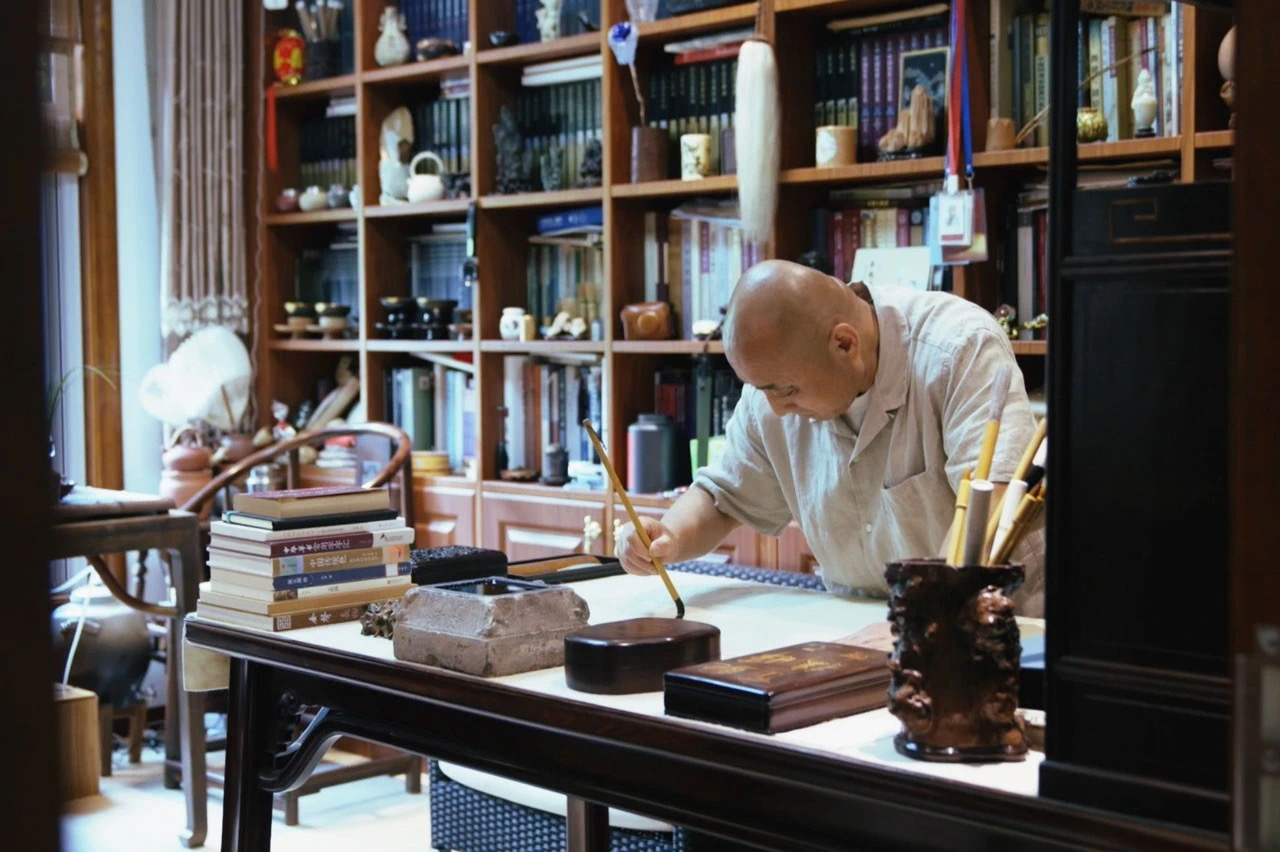

园主杨帆,年近六旬,

是一位资深拍卖从业者、藏家,

崇尚以古法造园,

并且以爱妻的名字,命名了这个园子。

慕名来访的文化名人、爱好者甚多,

初夏,一条团队探访岚园,

与杨帆夫妇和友人一起游园,

听古琴、赏昆曲。

“每个文化人的终极梦想,

就是造一座园子,

岚园俯瞰及小景

这个园子在南京江北新区,大概占地一亩,在中式园林里不算大。园子名叫岚园,取了我夫人名字中的岚字,一个山一个风,本来就和园林非常契合,这是我的一个小心思。有人开玩笑说我“借夫人之名,玩自己的爱好”,我也从内心非常感谢她的支持。岚园营造、修缮了近十五年,才有了今天的样子。

进入岚园,先抑后扬

进门开始,先抑后扬。拐一个弯,豁然开朗,一个半亭,一方水系,郁郁葱葱。造园的基本元素,亭台楼阁,水系、假山、植物,必不可少。

岚园有一座非常漂亮的太湖石“独峰”,断代是明代人玩的,是园子里的宝贝。这块太湖石,四面可以观赏,从正面看,灵秀,像卷云;从侧面看,质朴。每个面的样貌是不一样的,很有灵性。

太湖石细节

中国人的形容词很美,如果石头采自岩洞,连着山体,叫“有根”,“根”的那一面是不好看的。但太湖石不一样,它没有“根”,是独立的石头,观赏角度更多。这也是为什么“四大名石,太湖为首”,太湖石更有意趣,更具审美价值。

这块石头出自南京当地,一座清代以前名园的遗石,兜兜转转到了我的手上。一开始,我对它也不是很理解,但是仔细欣赏以后发现,文人意趣很深,意境更潇洒。

平时看,隐约有图案。江南细雨润无声,石头逐渐吃水,颜色变深,等到吃透了水,变得很黑,就出现了一幅荷花图。荷花,也是中国文人追求清廉高洁的标志。可以想象,一个雨天,三五好友,一边品茗一边赏石。古人“慢生活”的美妙场景和最高境界。

我们今天说“这块石头是老的”,很多人不理解,石头形成至今都几十万年了,怎么说它老和不老?其实指的是,一块石头,从什么时候起被文人发掘,从野外,搬到了园子里,竖起来欣赏。每个时代都有自己的审美情趣,谈论石头的朝代、风格,也都跟审美有关。明人的审美,粗矿中见精细。清人的审美,玲珑剔透。而宋代人喜欢的赏石,卧峰偏多。

当石头进入园子,被精心养护后形成的包浆、气质,和它处于大自然中时,就完全不一样了。岚园的赏石,符合历代赏石审美的“独峰”,就有几十块,我会为了一块石头,花很多年去追逐,去等待。但对整个园子的气质,起至关重要作用的,永远是那么一两块。

从腰门看假山

▲

这座墙角的叠石假山,玲珑俊俏,又不失质朴,大概用了四五十吨太湖石堆叠而成。石头与石头之间互相咬扣,都是技巧,不用连接剂。

▲

叠山的最高境界,石头不要太大,最好每一块都是300斤以内。当代人有了吊机等工具,腾挪布局很方便,往往喜欢叠大山,拿50吨的石头,两三块就堆叠出一座山,这就缺少了灵动和文人气。当时,我带着工匠们,花了20多天,一块一块叠起来,其间拆了叠,叠了拆。能叠石的工匠现在越来越少了,技术工的薪酬,要远远高于买石头的价钱,是一种情怀。叠山前,夫人问我,在这么一个小角上堆一座山,会不会很拥挤?堆好以后,她发现不但不小,而且显得空间大了,其实这也是老祖宗传下来的,如何让小空间变大的造园技巧。

▲

“待露草堂”石匾

中国文化中的书法、绘画,在园林中的体现,就是楹联、匾额、碑廊。从书房窗户看出去,借的远景是一块石匾,题为“待露草堂”,“扬州八怪”之一郑板桥写的。尽管不是我的堂号,但与园子池水、山石、绿植还是相得益彰的。

▲

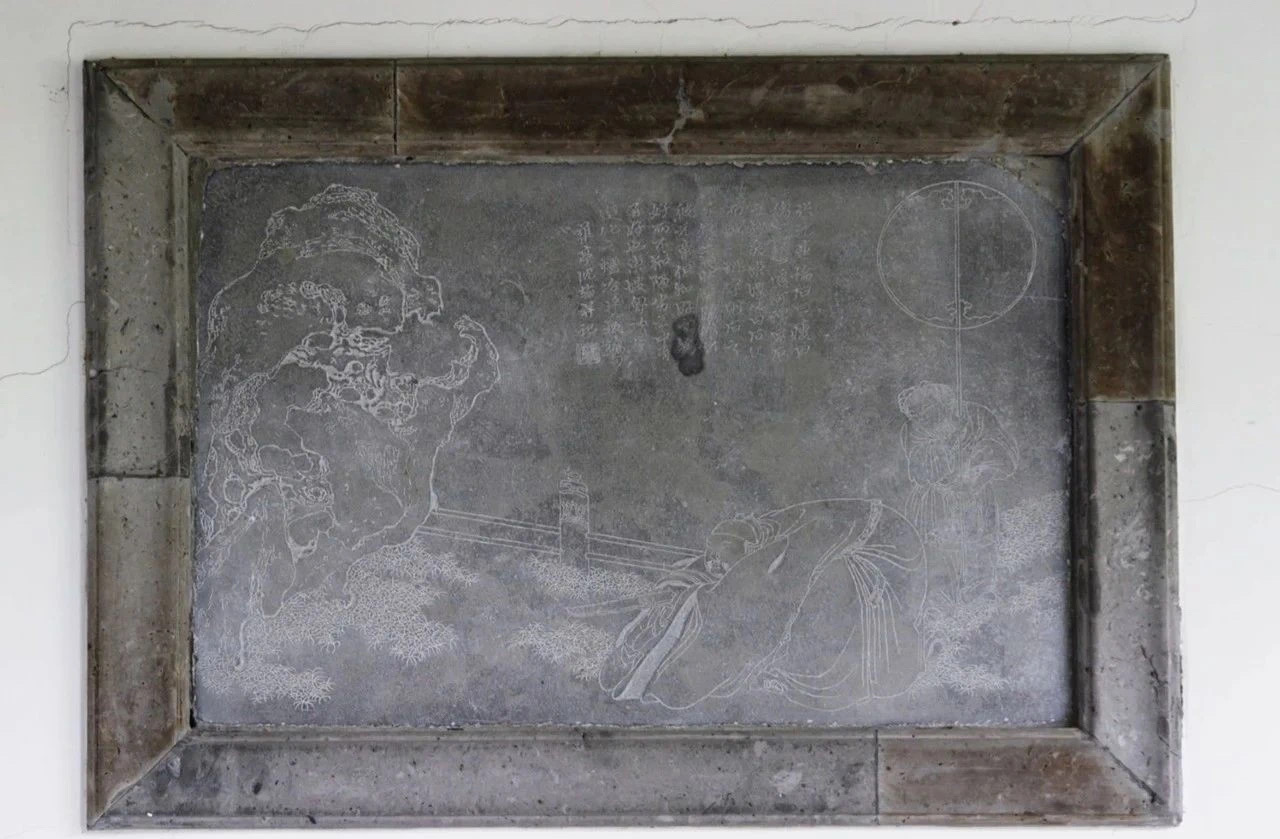

《米芾拜石图》及局部

镶在岚园墙上的《米芾拜石图》,记录了大画家米芾对石头“瘦漏透皱”审美的描述。落款,“华亭沈翰”,证明这块石匾来自苏州沈家园子。中国古代很多园子,如拙政园、留园,都有很多从前人荒废的园子里拿取一些旧石,重新使用的例子。岚园里还有“明四家”祝枝山写的草书残碑,也是古为今用。

▲

半亭内的“山居小隐”

匾额原物在一位苏州藏家手中,估价太高。征得藏家同意,仿制了一块砖雕的匾。尽管不能拥有,但是我们可以享受到原物的意境,这称为借鉴。用中国文化最精髓的东西,去营造这样一个私家的园林,这是我们造园人的目标。大概2008年,机会来了。当时看到这个场地,正好有个简单的新中式院子,也挖了小池、种了竹子,尽管造景手法单调,但是很适合拿来改造成中式园林,慢慢开始营造,到现在初具规模。

园子里哪里放什么,都在我的头脑里,然后一点一点增加,哪怕一时喜欢的东西还没找到,就先把位置预留出来。比如园子里有个角落,空了七八年,因为一直没有看到心仪的树形。直到六年前,才终于等到了那棵百年柿树。驳岸需要的石块,堆的假山,赏石,也是一点点积累。但位置都提前预留,几吨的石头,你要想再改,是很费事的。

因为植物刚进园子的时候,不会那么茂盛,只有随着时间的推移,植物才能慢慢融入,和园子周围的环境形成稳定的循环。

▲

不同时节的花

岚园的植物也按照古法,做到一年365天,几乎天天有花看。从冬到春,腊梅、迎春花、玉兰花;玉兰花又按先后,分粉玉兰、白玉兰、紫玉兰。紧接着,蔷薇、木香、紫藤,此起彼伏地开。中式园林里的植物很有意趣,好看的花不一定香,不经意的花,也许很美。

▲

赏菖蒲

菖蒲本来普通,在植物中算不得高雅,也不高贵,但是被文人推崇,因为它即便到了冬天,也常绿,摆在案头又养眼,成了“文人草”。

金农有一首词谈菖蒲,“石女嫁得蒲家郎,朝朝饮水还休粮。曾享尧年千万寿,一生绿发无秋霜。”

养着养着我就理解了,这是中国文人对菖蒲最美的歌颂,你养的其实是“寿草”。

▲

各类菖蒲

我还收藏了两三百件各式的菖蒲盆,石头的、紫砂的,有的呈现出自然的形态。就像金农诗里写的,用石头盆养菖蒲,是最好的。早年收藏器物,发现古人有一种小盆,一开始不知道它是干什么用的,后来发现,唯一的作用就是养菖蒲。看书累了,瞟一眼书桌上的绿色,那就是小雅。

▲

后院

园子里,落叶和不落叶的,是间奏着来。比如桂花树和香橼树,是常绿的;玉兰树和柿子树,都是落叶的。爬墙的两种藤蔓,美得也有差异。常春藤一年四季常绿,爬墙虎则一年四季变换:春天由红变绿,夏天碧绿,秋天由绿变红,到了冬天,又完全落叶了,满墙的枯藤也是很美的。

▲

拍摄的时候正好枇杷成熟

老祖宗造园,果树就很少用,容易招虫引蚊。不过也有例外,柿树,寓意事事如意;枇杷,树形很美,亭亭如盖。还有石榴,石榴是春季最后绽放的,花朵的色彩也是最绚烂的,叫榴红,《红楼梦》那些古典文学里经常提到。古人喜好石榴,除了它寓意多子多福之外,它实在红得太漂亮了。如今,十多年过去,岚园已经有了生机盎然的气象,看起来就像天然的布置,而不是人为刻意安排的。所以说,园子是靠养的。

今天我们看到的苏州园林,都是四五代人,乃至七八代人“苦心”的经营,树木、水系,都是慢慢完善起来的。这个苦心带引号,应该讲是“快乐的经营”。每天上午六点半到十点半,我都在园子里,忙着修剪、浇水。朋友问,为什么不请个园丁?我说,自己“玩”十年,请别人管理十年,天壤之别。园主是需要和园子里的石头、植物去对话的。早上打理园子,看到哪里又多冒出一棵草,立马拔掉。

▲

盆景

我已年近六旬,到了退休的年纪。但关于造园,还有很多想法,总感觉到时间不够。上个月我还跟夫人说,今年想把园子大动一下。她说你怎么又折腾了?我说,这是“必须折腾”,可能明年你们再来拍摄一条视频,一对比,会有不少差别。造园是个快乐的事情,也是个耗时的事情。因为天天在忙,越来越爱。干什么事,最重要的是热爱,尤其是园林,故弄风雅是不行的。

▲

我是六十年代生人,外公和外婆带大。老家在无锡乡下,外公有个小园子,在运河边的半岛上,我从小就住在一个小园林里,无形中亲近园子。父亲是中文系教授,研究古典文学。虽然在我成长的那个年代,大家都不太读书,但家父藏书很多,总有聊古典文化的氛围。讲一个插曲,小时候生活条件也差,孩子都睡在公共区域。到了晚上,父亲和好友、学生在家里面谈论“红楼、三国......”我在半梦半醒中受益,朦朦胧胧中听故事。长大后再翻书,发现很多故事虽然没看过,但也理解得透彻,人物描写是不是好,情节有什么渊源,相当于以前有人讲了一遍给你听,全部灌在头脑里了。

▲

慢慢地,就入行了。改革开放后,“下海”早,有了一定的实力,职业和生活的重心,自然而然就向研究、传播、弘扬经典文化的方向偏了,也更加深入地了解古典文化的方方面面。早年服务于“荣宝斋”拍卖,后来有了自己的拍卖公司。这个行业分两大类,一个叫器物,一个叫书画。我是从器物入手。从事拍卖行业,要靠自己的眼睛去征集,强迫自己涉足古艺术文化的各个门类。做拍卖就有个好处,看过的东西,过手的东西特别多,比如一场拍卖是1000多件,一年下来是两三千件,那么十年下来是几万件。眼力、审美,就都提高了。这个时候就体会到,中国文化最高级的形态,其实是园林,它是文化的集大成者。造园,也是一两千年来,中国士大夫和文人的终极梦想。

▲

客厅,茶台是汉白玉的

▲

案头文房

自己收藏,从九十年代中期起,就是爱好,算起来也快30年了。无论园子,还是室内的厅堂、书斋,用的都是收藏的老家具、老陈设。天天看,天天用,跟古人对话,也使整个园林和居家更加古朴,相得益彰。一张汉白玉的茶台,我们已经用得很顺手,很温润。

▲

因为喜欢喝茶,也收藏了一些从晚明到现代名人的紫砂壶。最常用的一把小壶,器型饱满,满身磨印了回字纹,大小正好满足盈握,就是一手可以抓住。

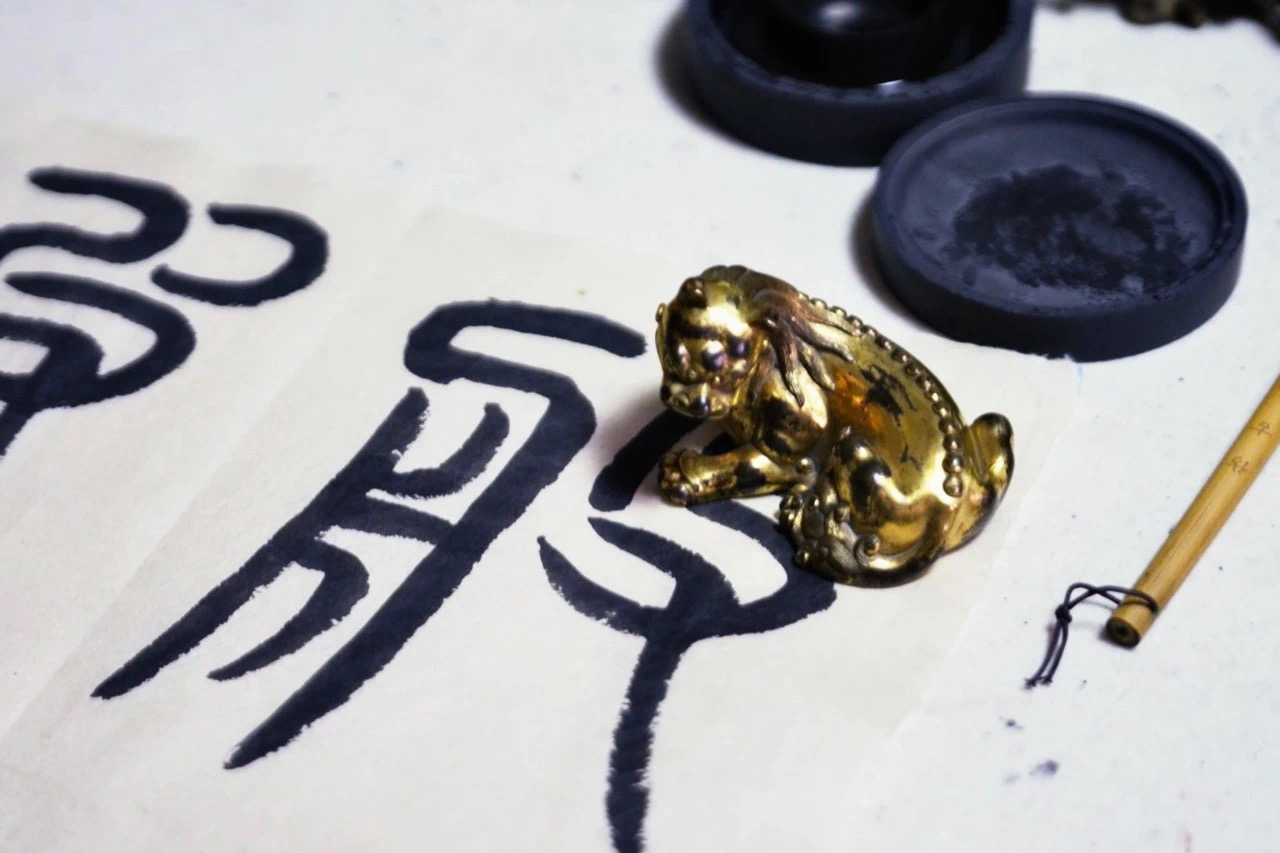

我最感兴趣的门类还是文房,可以上手盘玩,又可以和朋友共同欣赏。泛泛地说,笔墨纸砚,但远远不止。案桌上有一件铜鎏金的镇纸,它很“压手”,也就是有重量,能镇得住。器型也非常雅致,尾部还用了卷曲的如意纹,把瑞兽的锐气表现得淋漓尽致。最难能可贵的是,背面刻有宣德年制款。文房大都是有文人参与设计的。艺术品最高的境界,不是所谓的贵重,而是雅致。文人喜欢的东西,都是比较雅的。

▲

岚园,也是会友的好地方。最近,虞山派琴人王力刚老师来逛园子。他对中国丝弦琴的弘扬,有非常大的贡献。

▲

昆曲艺术家王斌,他喜欢在这个环境里,即兴地来上一曲,很有雅兴。在园子里,大家边喝茶,边欣赏,这是文人意趣最充分的表现。今天可以看到很多古代园林的老照片,其实也是拥挤的。之所以现在的园子看起来很空旷,大概是因为失去了私家属性,要服务公共参观的人,跟过去的面貌大不一样了。

▲

现在,很多人选择住别墅,别墅又往往在郊区。放在古代,文人不是这么理解的。你看有几个苏州园林是在城外的?像拙政园、沧浪亭,居住的最高境界还是在闹市。设想一下,在市中心有个山水成林的地方,几个好友在这儿喝茶聊天,突然听到围墙外传来一声“豆腐脑、馄饨”的吆喝,门一开,热乎乎的美食就进来了。里面是山林世界,外面是人声嘈杂、市井天地,这才是真正的高级享受,“移天缩地在君怀”。如果跑到郊区、山里,吃穿用度不方便,还怎么享受呢?所以古人叫“大隐隐于市,小隐隐于野”。

▲

有人问,你是收藏家、造园家吗?我说都不是,我喜欢称自己“生活家”。生活是包罗万象的,因为喜欢具有中国文化感的生活,脚踏实地地热爱着生活,享受着生活。