走进一栋窄窄的居民楼,电梯按下9层,门一开,正对着的白墙挂了块“朱芳婚介”的红色塑料牌。这是朱芳工作、生活的地方,和任何一户普通人家没有什么分别。

朱芳婚介所,其实就是朱芳家的客厅。一进屋,相亲者的照片贴了满墙,有些已褪色看不清模样,有些还是崭新的。不大的空间挤满了人,布沙发上坐不下,又搬了板凳围在茶几边。16开的信息档案册堆放得到处都是——这是做红娘的重要资本,来访者们掏出眼镜,拿好笔纸,一页一页仔细翻阅。此刻,朱芳正坐在书桌前打电话,帮相亲者细致地约好见面时间地点。

没有互联网,没有大数据,这里依旧沿用着最原始的婚介方式:带一张照片,填一张表格,交一百元,留一个手机号。好了,现在你可以去资料册里翻看有没有自己感兴趣的人,或者,静静等待朱芳给你打电话。这样的办法,朱芳用了五十二年,撮合成了两千多对情侣。

几十年来,媒体乐于把他写成热心、善良、精力充沛的样子,一辈子坚持做一件事,不求回报。大多数时候,也确实是这样的。只有在来访者都逐一退场的时刻,或在老伴口中,他才显露出一些疲态。这是个78岁的老人了。

世纪佳缘、百合网在他看来是洪水猛兽,想要向我展示抖音账号时,他在手机上茫然地滑动了两分钟也没调出界面。他对这个时代有许多困惑,最主要的一点,也是大多数来访者的困惑,“现在的孩子怎么都不着急(结婚)呢?”

来到朱芳婚介所的人们,年龄鲜少在45岁以下:少部分人离过婚,为自己寻找新的伴侣,而更多的是因为子女迟迟不结婚而焦急的父母。

在更年轻的世界,“结婚是否是人生的必要选项”尚且是个值得大书特书的辩题。然而在这里,这是没有讨论空间的事,“当然要成家,没有家你谈不上幸福谈不上和谐。”

一些更直接的观点劈头盖脸砸向我。例如女孩儿过了四十就“没人要了”,因为不好生孩子了;例如现在的男的,条件稍微好点的十个里挑不出一个;例如谁谁谁也该降点儿标准了,别高不成低不就。

或许可以将这些想法归结为老旧、落后、被世俗绑架吧。得出这样一个结论非常容易。可具体的生活永远是另一回事。横亘在我们中间的几十年光阴无法跨越,但人确实可以尝试着理解彼此。

朱芳挂下电话,向屋子里的人介绍我,“这是电视台来的”(互联网对他来说是陌生的东西,我便默认了这个称呼)。打量的目光朝我袭来,从头开始,衣服、背包、鞋子,怀里的平板电脑和手腕上的卡片相机,被依次扫过。随后,屋里的人开始询问我的年龄、工作、户口,老家是哪里的,有没有车房。这些问题共同指向,在婚恋市场中,我是一个拥有多少资本的女性;或者更具体一点,我是否能成为与某个人条件匹配的“对象”。

坐在门边的阿姨,听到我只有20岁出头后,眼神瞬间暗了下去,“那不行,那太小了。”她的意思是,比她36岁的儿子小太多。紧接着出击的是一位穿碎花裙,戴无框眼镜的姐姐,“那你们部门有没有什么单身的……大哥哥?”

在这个场合,直接了当的出击与拒绝都谈不上冒犯。把条件摆上明面是对相亲的基本尊重,至少这规避了不必要的浪费,人们能尽快找到条件匹配的对象,进入下一个环节。

年龄,几乎是所有前来这里的人的痛处。客厅角落的冰箱上贴着两张表格,方便人们将出身年份、年龄、生肖三者一一对应。常见的规则是男方比女方大上几岁,再不济一样大也可以,如果还找不到,那男方也最好不要比女方小太多。

沙发上坐着位东北赶来的父亲,他说女儿在北京工作多年,职位已经做到了运营总监 ,自个租套月租8000的房子也毫不手软,可就是一直没结婚。旁人问起女儿的年龄,父亲说,“39岁。”客厅安静了几秒,才有一位头发花白的阿姨接话,“哎哟,那可真不好找,人都喜欢年轻的。”

当面说出的话,已经是温柔的版本。傍晚,这位父亲离开以后,方才接话的阿姨才接着解释,他想让自己帮忙介绍一位四十出头的男士给他女儿,她没答应,“人家男的要三十岁以下的,这事没谱啊。”阿姨皱起眉,又摆了摆手。

每个踏入婚介所的相亲者,连带着他的身高、体重、户口、是否离过婚,甚至父母性格如何,可以被拆解成许多细致又琐碎的条件。有些条件是加分项,比如月收入过万,或学历在研究生以上,个人信息表的背面,便会被写上一个“优”字,但减分项只能藏在人们心里,暗自评价。

党女士前来给39岁的女儿寻觅对象。见门口走进一位大姐,她的脸色微变。大姐的儿子41岁,按说他俩年龄相仿,应该认识一下。但党女士压低声音打断了我,说大姐的儿子离异,还带着一孩子,大姐自己又强势,和她女儿不合适。

事情在大姐口中是另一个样子:她看不上我儿子,我儿子还看不上她们家呢。大姐翻出了党女士女儿的信息,指着身高体重,155的个子120斤,她在白纸上写了一遍“这不胖吗?”另一个劣势是户口,“他们家是农村的。”

在朱芳的助手小玲看来,如此直白的评价也是一种坦诚。“其他地方是交友,我们这儿都是奔着结婚来的。”既然要结婚,把这些信息开诚布公地摆上桌面,是最基础的诚意。

至于爱情?他们很少谈论这个词语。这群平均年龄超过50岁的人告诉我,结婚就是一起过日子,为的是回家有口热饭,老来有人照顾。爱情在过日子面前,有什么重要的呢?

来自东北的父亲今年67岁,身材壮实,卷曲粗硬的络腮胡溢出口罩。他是同龄人中少有的精通互联网的人。爱好登山摄影,发在西瓜视频上的作品有17万获赞。主页最新的动态是张风景照,“昨天在亮马河拍的。”往下滑,是一张佛像木雕的特写。过去我看过一些讨论,说父母要有自己的生活,才不至于过多地操心儿女。可就是这样一位爱好广泛,生活有滋有味的父亲,提起女儿的婚姻大事,仍止不住地叹气。

七年前他就开始愁了。他看到央视给朱芳做的访谈节目,立马上网查到了地址和联系方式,拜托朱芳帮忙留意着。同时,他进出各个北京红娘的抖音直播间,刘姐蔡姐,如数家珍。也接到过电话,电话那头的人向他承诺,两千八,包成功,他觉得像骗人的,没答应。

这一切都在背地里进行,他没敢告诉女儿,怕又吵起来。女儿不乐意父亲掺和她的感情生活,觉得单身也没什么。

到女儿39岁这年,父亲实在按耐不住了。他试探性地给女儿发微信“给我发几张你的照片”,女儿没说什么,给他发来一张。他没敢挑明照片的用途是找对象,但“我这就懂了,她这是妥协了的意思”。

忧虑的父母不止他一个。头发花白的阿姨住在20公里外的芍药居,腿摔坏了,走起路来一瘸一拐,可还是每周都来。上周她急得哭了出来,“36了,怎么不急啊?”哭完又骂,“我都不想管他了,爱怎么着怎么着吧,真他妈气人。”

前几天朱芳给她儿子介绍了个女生,她旁敲侧击,想知道他俩怎么样了,儿子只敷衍了她一句。这是又没成的意思?阿姨放不下心,找来朱芳这儿,催着朱芳向女方打探情况。电话拨通,阿姨目不转睛地盯着,紧张得直扣指甲。好在女孩表示他们聊得不错,阿姨这才放下心来。

屋里的人们都提醒她要注意身体,阿姨却满不在乎,“我都奔73了,七十三八十四,阎王爷不叫自己去啊。”她佝偻着身体起身,朝门口走了两步,又回过头说,“这事完了我就找一养老院待着,以后我也管不着了。”

像这样的父母朱芳见了太多,过去还来过一个85岁的奶奶,女儿45岁,老伴去世了,家里仅有的亲戚关系都远。她担心自己哪天走了,单身的女儿要怎么办呢?到时候留下女儿一个人,不就更孤独了吗?不帮女儿找着对象,她“死了都不放心”。

聚集在朱芳婚介的父母,把儿女结婚当作自己在世的最后一个任务。我本能问出的那句“为什么必须要结婚”,悬浮在空中落不了地。“每代人不都是这么过来的么,”最后朱芳开了口,“成了家,一人生病了有另一人照顾,出了事能一起商量,人活着不就这样嘛。”

后来,来自东北的父亲告诉我,他女儿谈过一个前男友,在广东,俩人在一起很多年,最后因为男方吸毒分开了。他理解女儿受伤,于是从来不在明面上催婚。可背地里仍旧放不下,想着无论如何也要帮女儿找到值得托付的伴侣。“什么都不重要,”父亲看向我的眼睛,“男人重要的就俩字,责任”。像在感慨女儿的遭遇,也像在嘱咐我。

朱芳想不通,现在的年轻人怎么光让父母操心,自己不着急呢?他猜测年轻人嫌婚介所寒碜,不愿意来。他也不明白如今居高不下的离婚率,“怎么一有问题就离婚,不知道好好珍惜家呢。”

这些年,亲自上门的年轻人越来越少,40岁都已经算得上岁数小的。大多数时候,他在电话里接触年轻人,对方只言片语便挂断了。他试过喊年轻人参加联谊会,结果电话那头的男孩说要去打篮球,让我妈去吧。他不解,“是你找对象还是你妈找对象?”

他听过一些年轻的说法,结婚要为另一个人做出妥协,不结也罢。可“人哪有十全十美的”,为了拥有一个家,做出点妥协让步,这不是很自然的事情吗。大多数时候,朱芳晓之以理动之以情,但如果分歧太大,他也就不劝了,“到时候你别怨你妈就行,你只能怨你自己。”

在他们恋爱、成长的年代,事情不会如此发展。

1970年,朱芳26岁,退伍转业,被分配去北京重型机械厂当翻砂工人。车间里的男青年把他当大哥,生活上的困惑都和他说。工厂女孩少,有小伙向他抱怨自己找不着对象,想让他帮忙张罗。朱芳应了下来,这是他当红娘的开端。

他寻思着售票员、售货员这些职位,女孩应该比较多,便每次坐公交、去商场都留意着。瞅见一个售货员觉得合适,就经常去她那儿买东西,在意见留言薄上夸她工作做的好,“那会儿大家都看重这个。”如此熟络起来。

熟悉之后,表明自己的来意,女孩只要是单身,都乐意认识一下。甚至出门散步时迎面走来的陌生女孩,朱芳上前一问,女孩也愿意让他牵线搭桥。往往是朱芳两边联系着,找个周末,把两人约出来在公园见上一面,这事便成了。

朱芳和爱人的相识也是靠人介绍。爱人想找个当兵的,“觉得特光荣。”正好朱芳就在军队,他的七爷上厕所时,认识了爱人哥哥的同事,便将两人联系到了一起。朱芳觉得自己是农民,又不是党员,没什么可以挑剔的资本,见爱人人品好,就在一起了。

真正到了结婚的时候,要求也不多。家里有个“三转一体”,花几十块就把婚结了。不像现在有了房还要有车,有了车又要彩礼,“得好几十万吧。”

朱芳怀念那个年代的简单,年轻人都主动上门找他,最小的才十八九岁。“特大方,特爽快”,最重要的是,“都知道要早点结婚,让父母安心”。

后来,情况慢慢发生了变化。首先是收入变了。90年代以前,大多数人都是普通的车间工人,或是服务员、收银员,工资水平差不多,没人会把钱看得太重。那时,朱芳每天拿一本小本子,只要记下姓名、年龄和电话,便开始配对了。再然后,收入变成了最首要的考量因素,要求也越来越多,填满了一整页纸。朱芳站起来指着墙上一张照片,“这姑娘,海南的,一年赚一百万。得找跟她匹配的,现在还没找着呢,上哪找那么多赚一百万的。”

人心也好像变了。二十年前,朱芳出一趟门能做不少事。扶腿脚不便的老太太下楼梯,路上碰见一手牵孩子一手提东西的母亲,帮忙把孩子抱起来。如今,邻居口中的朱芳依旧是个热心肠,每年冬天都替大家把楼前的雪扫干净,可过去那些事,“我现在是不敢做了。”

“现在你去扶一下,人回头讹你怎么办?”朱芳叹口气,转头开始叮嘱我,“像你这包啊,回头得背前面,不然别人拿一小刀一划拉,”他把手举起来在空中比划,“你有裤袋没有?你把钱放裤袋里,安全。”

我点头应了下来。没告诉老人,在移动支付盛行的今天,我全身上下没有一点现金。时代的车轮,早已经又往前滚了一轮。

很多时候,朱芳开始力不从心。老伴对他的红娘事业偶有微词,为的不是别的,就是担心他的身体。前阵子朱芳给大伙组织联谊会,下一出租车,脚软没站住,跪在地上。

但他还想坚持做下去,做到眼睛看不见,耳朵听不了的那一天。对他来说,做红娘的乐趣有二,一是结交新朋友,二是成全一段姻缘,好事一桩。“看见别人幸福,我就开心。”时代再怎么变,这点总也不会变的。

朱芳希望所有人得到幸福,但不包括那些他觉得不正派、不正直的人。这些年,他遇到的人成千上万,对人也早已形成了自己的判断。十多年前,他只收50元的会费,有小伙说自己先交25元,另一半下个月再缴。“也一直没给”,朱芳记到现在。或许他真的有什么苦衷,但朱芳觉得他人品不行,也不愿意特别上心地帮他介绍。

如果碰上更加过分的,譬如过去有位女士一上门就口出狂言,觉得屋里所有人都配不上她,非要嫁给外国人。朱芳干脆连劝也不劝,讥讽一番让人家自己走了。

大多数时候,朱芳还是愿意真心待人。“各人有各人的苦,这你没法说。”既然来到这里,找他讲述,他便静静地听,适时给出建议和安慰。

过去有一个姑娘,刚离了婚便来找他,一进门就开始哭。她的丈夫是首钢工人,孩子刚出生没多久,死活要闹离婚,她当然不同意。于是丈夫拿孩子逼她,如果不签字,就把孩子摔死。无奈之下,她只能同意。才离婚没多久,她的父亲又去世了,一个好端端的家,忽然只剩下了她和母亲。

朱芳只能安抚她,那男的不是东西 ,离了也好,我再给你找嘛。他不会真把孩子摔了的,还有法律呢,他这不是犯法吗。

听她讲述自己的经历,一屋的人也都哭了。一位50岁的女人,哭着说她爱人去市里开会时,在公交车上睡着,坐到终点站才被人喊醒。猛地起来脑子还不清醒,下车时从台阶踩空,整个人载倒,脑袋磕在马路牙子上,当场去世。那是半年前的事,“我也安慰她,我说人已经走了,你得好好活着。”

这么多年来往的人中,有些在他这找到对象,又成为他的助手;有些没有找到,后来放弃了,却和他成为关系极好的朋友。

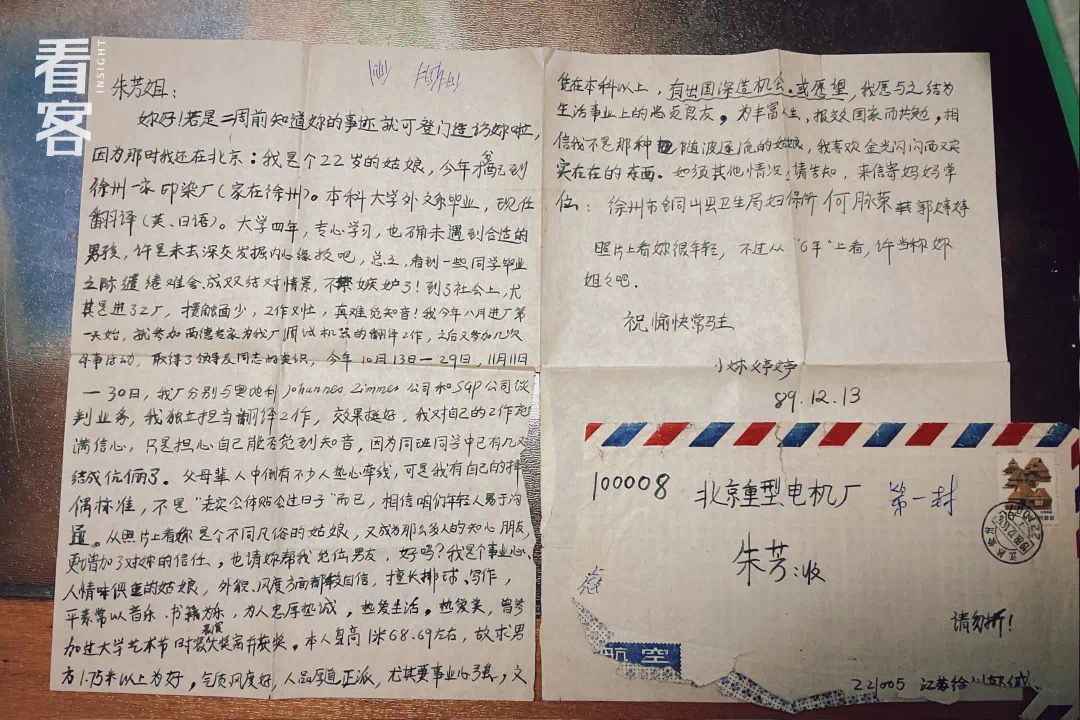

朱芳像是忽然想起什么来,一拍大腿,起身去阳台翻找。两分钟后,他抱来一大本资料册,翻开,每一页塑料膜里都夹着信件。这是一个名叫郭婷婷的女孩给他写的,从1989年到1994年,他们通了五年多的信。女孩的地址从江苏徐州,到广东佛山,又到法国里昂。

我们把册子从头翻到尾翻了二十多页,找出了第一封信。因为“朱芳”这个女名,郭婷婷开头便写“朱芳姐”。朱芳咧开嘴笑,“后来她就管我叫朱芳兄了”。那时郭婷婷22岁,大学刚刚毕业,在报纸上看到朱芳的新闻,便写信来,想让朱芳帮忙觅位男友。

男友没找着,但俩人成了笔友。每换一份工作,每搬一次家,郭婷婷都首先把这件事告诉朱芳。后来她去了法国工作,还寄来里昂的风景照,和自己公司的名片。名片是英文的,她把信息用中文写在背面。

去法国前,郭婷婷坐飞机来了一次北京,想要上门拜访朱芳。可朱芳那天恰好外出举办联谊会,家里没人。那个年代没有手机,郭婷婷无功而返,只能回到家再给朱芳写信,不久她便出国了。错过了北京那一面,他们再也没见过。朱芳现在想起来,依旧觉得那是一辈子的遗憾。

朱芳是如何回信的,我无从得知。但从郭婷婷的回信看来,他们确有十分深厚的情谊。一个女孩从22岁到28岁,从大学毕业到嫁人出国的整段青春,在这一沓信件中徐徐展开。

翻着翻着,一张叠成方块的临摹纸从信封中掉了出来。轻轻摊开,里头竟包着一小张精美的窗花。那是女孩自己刻的,某年过年时,随信件寄来。朱芳打算把它贴起来。他搬来另一本厚厚的相册,找到贴着郭婷婷照片的那一页,“贴这里好不好看你说”他把窗花放在照片下方比划,让我帮忙摁住一角,从书桌上扯过胶带,小心翼翼地贴了上去。

诚实地说,我和朱芳有很深的代沟。五十多年的光阴像流水,奔流不回一覆难收,而我们分列在河的两岸。可是读面前的这些信件,他们聊的内容又是如此具体而生活化:贪吃荔枝嘴起泡了,最近看电视剧《爱你没商量》深受感动……我想观念、理论,在具体的人与人的互动面前,也都是虚无缥缈的东西。

离开时已是傍晚,夕阳光从窄窄的阳台照进室内,映得一墙照片金灿灿的。朱芳从书桌上的柜子里摸出一个小葫芦摆件,塞到我的手里,也是金灿灿的,说拿回家送给我爷爷。走到门口,我又想起某封郭婷婷给朱芳的回信,信的末尾这样写,“朱芳兄,请继续做我的朋友。爱人者,人必爱之。”