面对一个抑郁症孩子,父母该承担怎样的责任?

很多人把疾病归咎于家庭,尤其是父母,指责他们直接或间接地给孩子带来痛苦,压力,不安。但另一方面,绝大多数父母也无法意识到,自己的行为会造成的结果,孩子抑郁之后,他们也承受着巨大的撕裂,迷茫,无助。

他们比任何人都急切地想要拯救孩子,但问题如何解决,却早已超出他们过往的人生经验。

所以他们需要足够的外界支撑,来告慰劝解,来相互帮助,来扭转根深蒂固的观念,最后一起托住那些下坠的孩子。

一天下午,女儿从不安的睡梦中醒来,翻身下床,冲上了天台。每当情绪膨胀至最高点时,她都疯狂地想结束这一切。

母亲何丽在家时,通常会冲出门追上女儿,把她紧紧箍在怀里,等待她情绪回落,像只是来楼顶透口气一般,平静地走回家中。

但这天下午,何丽出门上班了。十岁的小儿子注意到姐姐的不对劲后,飞快地跑出去,双臂搂着她的身体,试图用体重拖住她。但四岁半的年龄差距,让他难以阻拦姐姐挪动的脚步。最后,是邻居家的男人听到了动静,过来帮忙,才拉住了她。

那天晚上,何丽下班回家,特意去邻居家道谢。邻居没有多问什么,寒暄过后,只有句「其实挺难的」落在了何丽心里,沉甸甸的。

青少年抑郁的现象已经不再罕见,绝大多数人都意识到了问题的严重性。

残忍的现实之后,「为什么」是最先提出的问题。探讨的落点往往会归于家庭:一个病态的家庭,孕育出一个生病的孩子。

但对于这些普遍成长于七十年代或更早的父母而言,这样的观点鲜少被算法推至他们眼前,甚至连抑郁症这三个字都离他们的世界过于遥远。「压根没有听说过抑郁症这个事,也想不到孩子会得这样的病。」来自山东的母亲刘佩说。

网名为水晶的一位母亲回忆,在爱人老家农村,有个很富裕的人,天天说自己活不下去了。村里人都不懂,「条件这么好,有什么不想活的」。后来这个人自杀成功,已经离世很多年了。孩子确诊抑郁症以后,水晶突然想起了他,后知后觉到「他应该也是抑郁症」。

短暂的茫然过后,复杂的情绪相继出现:崩溃,不解,自责,悔恨,恐惧,最后交织到一起。这座心灵的囚牢在困住孩子的同时,也撕碎了父母的生活。

上学成为一场博弈。当孩子拿健康当筹码时,父母只能退让。女儿确诊中度抑郁后,刘佩彻底放弃对她学习上的要求,「只要能正常上学就可以了」。

她同意帮女儿请假,本来「以为孩子休息两天,可能就好了」。但越来越频繁的请假要求,不断逼近她的心理防线,一次关于前途的争吵过后,女儿摔了父亲的手机和家里的碗,彻底休学,「没有预料到这一休息就上不了学了」。

来自广西的母亲沈娜始终无法接受孩子休学的结果,「我们周围的人,还没有哪一家的孩子不上学」——这意味着脱轨和掉队,意味着成为人群中的异类。她开始审视孩子成长中的每个环节,明明孩子懂事又听话,成绩好,老师也喜欢她,怎么会不愿意上学——这理应是发生在坏孩子身上的故事,怎么会落在自己女儿身上?她想不通。

2018-2019年,水晶带孩子去医院的部分就诊记录

与许多母亲一样,孩子生病后,水晶经历过漫长的以泪洗面的阶段。她不敢当着孩子的面流泪,但「一离开她那地方,我就根本止不住眼泪」。生活像被一股巨大的力量压住了,无从改变,无法前行,「家里做饭做不了,洗衣服不洗,扫地不扫,啥都做不了」。

家成了「黑暗的,压抑的,痛苦的」地方。父母被困滞其中,孩子拼命想逃。休学后,女儿说要离家出走,要去打工,去外地,「要离得很远很远」。水晶「就差给她下跪了」,却也断不了女儿想逃离的念头。

女儿决定离开的夜晚,水晶一个人走出家门。天特别黑,她沿着马路深一脚浅一脚地走,一直流眼泪。母亲已经离世很久了,那天晚上她却不由自主地哭喊着「妈妈」。有那么一瞬间,她看着马路上来往的车辆,心想「为什么没有一辆车把我撞死」。

疾病把父母与子女推向对峙的两头,生活被搏斗填满。

「抢刀」是最常发生在何丽女儿病房的情节,「她对刀的渴望就像白粉一样,可以跪着求我去买」。有时女儿靠外卖偷买到了美工刀,何丽和护士会一拥而上去抢,直到女儿哭得声嘶力竭,没有力气了,这场搏斗才算结束。

一本已经卷边的日历记录下这惊心动魄的全过程。每当女儿病情发作时,何丽都会在日历上画一个黑色的三角形。女儿病情最严重的两个月,日历上「几乎都是满的」。

当疾病击破生活的平静时,父母们的人生命题就此变成,如何挽救一个抑郁症孩子。

落在不同的家庭里,问题变得更加具象:如何让孩子上学,如何让孩子回家,如何让孩子开口说话,如何让孩子停止伤害自己。最终目的,都是让他们回归生活正轨。

劝说是最常见的手段。沈娜始终无法理解的问题是,「(孩子)学习那么好,为什么不去上学?」她花了四年时间,请人劝孩子上学。包括孩子的哥哥,姐姐,朋友,老师,同学,甚至初中的校长,所有她能请到的人,都曾站在过孩子的房门前,小心翼翼地敲门,试探性地开口。然后收获一片沉默,无功而返。

去医院看医生,不肯。找电话心理咨询师,不说话。她甚至差丈夫花钱去请仙人婆——一种本地的迷信说法——她本是不信这些的,但已经没有更多的选项摆在眼前了。尝试过「天底下父母能做的」所有方法之后,她抵达了一个绝望的终点:「没有一点效果」。

稍好一些的情况是,孩子愿意求医。但求医绝不是从治疗抵达好转那么简单,真实的过程充满辗转。几乎所有家长都曾被这样一句话砸懵过:「这个状态可能会持续一辈子」。孩子的情绪不断波动反复,父母能做的只有问人,花钱,找医生,再找更靠谱的医生。

最初,何丽听朋友介绍,带女儿去看了本地一位名中医,开了一些中药。但情况没能好转。一天下午,她突然接到家里父母打来的电话,说女儿情况不对劲,催她赶紧回家看看。她四五点到家时,女儿正缩在房间角落崩溃大哭,对何丽说「妈妈,我不行了」,恳求何丽带她去看医生。

事发突然,何丽开车带女儿到家附近的正规医院排队挂号,做量表,检测结果是重度抑郁。医生给出两个选项,要么是住院——何丽本能地迟疑了,「要住院那么夸张吗?」不然的话,就是吃药,外加定期来医院做物理治疗。

她们选择了后者。但何丽「看到说明书就害怕了」,药物副作用中有一条是「引起自杀」,她不敢直接让女儿吃。她向朋友打听靠谱的医生,当晚驱车前往,带女儿去咨询和问药。往后的一个多月中,她每隔几天带女儿来这里看医生,每次差不多要花2000块。

但女儿的情况还是没有好转,情绪崩溃、割手时常发生。「这样很危险」,医生劝她让女儿住院。2019年10月,女儿第一次住院治疗,往后半年间,进院,出院成了她的家常便饭,女儿总共住了4次医院,病情「反反复复的」。

以心理咨询师的角度来看,专业的治疗方式是:去正规医院对病情进行诊断、遵医嘱吃药,配合心理咨询。

但将这些步骤完整执行一遍,孩子就能痊愈,显然是最理想化的状态,实际过程会出现诸多偏差。

比如一开始就不愿意配合的孩子,拒绝去看医生,拒绝敞开内心沟通,拒绝吃可能会让人发胖的药物——对应到具体案例中,每一个环节都可能卡住。再比如,即便顺利地完成一系列治疗,病情依旧会不定期反复,再多的努力都像是徒劳。尝试的方法越多,父母往往越发陷入无力的困局。

例外实在是太多了。

网名为晨牧的妈妈前后找过三个医生——熟人推荐的,网上咨询的,最有名的甚至在60多公里外的城市。但最大的问题是,孩子从来不肯看医生。最后一次,她走投无路,自己挂号找到医生,问对方能不能替孩子描述症状,最后无功而返。

而在更积极接受治疗的情况下,医生往往是病人最可靠的救命稻草。何丽的手机里存着孩子主治医生的电话号码——他们见的病例多,专业知识多,遇到突发情况时,一定有最好的解决办法。

她第一次把孩子从天台上拽下来后,忐忑不安地拨通了医生的电话。她不懂,明明所有该做的治疗都做了,孩子的情况怎么却愈演愈烈。医生一定能告诉她该怎么办。

但电话里的回复却让她坠入更深的无力,只有一句:「你看好她」。

这几乎是一件不可能的事情。何丽作为单身母亲,背着抚养两个孩子,照顾两个老人的责任,怎么可能24小时看着孩子?她只能把年迈的父母接来身边,让他们尽可能帮忙照看孩子。

如果药物治疗和心理咨询都无法治愈孩子,那问题的症结还有可能出现在哪里呢?

孩子的抑郁像一次警报,让父母对早已习惯了几十年的家庭关系产生了怀疑。「都是这么过来的」,却也不意味着绝对的正确。

微信群聊里的每个人都不一样。来自广东的何丽做人力资源管理,单身带一双儿女,三年前她单枪匹马上法庭,打赢了替丈夫还债的官司;住在北京的刘佩是全职妈妈,之前做会计,生完第三个孩子后在家当全职妈妈;网名为水晶的母亲是一名医生,婆婆经常过来给家里帮忙......她们成长于不同的地域,不同的背景,拥有不同的职业。唯一让她们凑到这里的共同点是,她们家里都有个抑郁症孩子。

当问题出现时,越来越多针对家长的组织也随之浮现,它们分散在互联网的各个角落。家长在群聊里分享彼此的焦虑,交流与孩子相处的经验,破解可能存在的观念误区。

沈娜是最早进群的那批人。她先是通过公众号搜到一个解决孩子不上学问题的群聊。后来有人得知她家孩子有抑郁症,把她拉进了一个十几人小群,群名叫「孩子是最好的礼物」。她不敢在群里说话,私戳群主问有什么好方法,对方给她推荐了几本书去读。

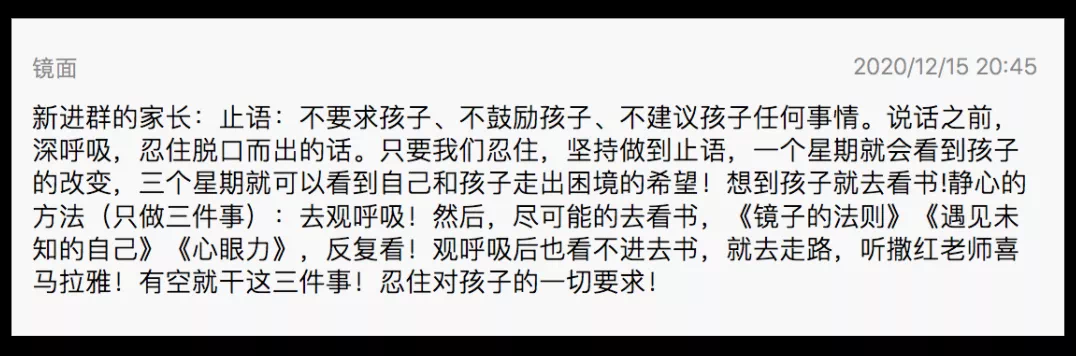

当何丽进群时,群聊公告里已经整理出了常见问题的解答。和孩子相处最基本的原则是,「不要求孩子、不鼓励孩子、不建议孩子任何事情」,静心的方法包括看书,走路,听喜马拉雅上的心理课程。最重要的是持之以恒。

这个过程当然痛苦。关于「如何把孩子当成独立个体」的认知,彻底颠覆了她们过去对亲子关系的理解。但「如果像以前一样,始终用否定的方法,绝对是赶着她的情绪往上走的」,何丽形容自己更应该做的是「灭火器」,自己先熄火,慢慢体会孩子的难受——因为所有外现的自我伤害背后,都有更深层次的痛苦——然后给他真正的关心。

在家长们沟通和自省的过程中,很多「无意识」的举动突然被察觉。

何丽想起,自己过去经常会对女儿说一句「挺毒的」话。那段时间她刚刚离婚,前夫留下一堆债务失踪,她既要照顾家庭,还要打官司,压力很大。每当女儿有问题找她求助时,她经常甩给女儿一句,「你就当我死了,我死了你就应该有办法了。」后来她想,当时的这些话可能无意识地把自己的不安全感传递给了女儿。她说过就忘,女儿却积压在了心里。

很多稀松平常的唠叨,都可能是紧逼孩子的利刃。「你再不抓紧努力怎么办?」「为什么不好好学习,整天这样睡觉,不知道后果吗?」「别的同学都开始申请大学了,你自己心里没数吗?」刘佩回想和孩子争执的场景时,都在想,是不是她说这些话时孩子已经「崩到极限了」。

但这些她怎么会毫无察觉呢?她回忆起自己和母亲冷淡的关系,从小就「不会有情感上的交流」。后来延续到了她和女儿的身上,「不会和孩子讲悄悄话」,「孩子生气了你也很生气,孩子撒娇你也不懂。」

至于为何紧逼学习?或许是因为她靠从考学改变命运,也把帮孩子取得好成绩,自然地当作爱她的方式,「就只知道她要好好学习」。

家庭可能是原因之一,但未必是唯一解。水晶因为生病,好不容易怀上女儿,「这种情况下得到的孩子,就会不由自主地去无底线溺爱她」。但她后来想,是不是因为家里人都太宠着女儿,才会让她在人际交往上受那么多委屈?

女儿性格淘气,爱说话,不是讨老师喜欢的性格。她也经常被叫家长,印象最深的一次,老师当着她的面问女儿,「你这个女孩怎么就这么不要脸?」水晶想,老师当着她的面都这么说,私下会怎么骂呢?班上同学又会怎么看这孩子呢?回忆里的蛛丝马迹闪现时,她突然明白了女儿对上学的焦虑。

家庭内部的变化在慢慢发生。从家长愿意俯身以平等的姿态与孩子交流开始,冰山就在消融。

开学前两个月,何丽还在纠结是否要让孩子去上学——越临近开学,女儿就越焦虑。结果女儿主动提出做电疗,「还是有上学的想法,但怕到时候撑不下去。」她住了一个月院,做了8次电疗,之后顺利复学。

但就像抑郁并非只有家庭单方的原因一样,如何融入是新的问题。

在何丽和女儿的故事里,故事的曲折掺杂着偶然。转折点是一件和她们毫无干系的事情:何丽女儿同宿舍的室友前一天晚上用美工刀划了手臂,被举报给了老师。

第二天老师检查所有人的胳膊,发现了她手上深深浅浅的疤痕。后来何丽被老师叫到学校谈话,考虑到孩子的病情,要修的学分,经常请假这些情况,结论是「这样的孩子我们就不收了,就让我办退学」。

女儿很平静地接受了。回家以后,她和何丽说想学化妆,说「不喜欢其他的文化课,就喜欢化妆」,何丽同意了,帮她报了专门的化妆课程。但两个星期里就只去了一次,「每天都在昏睡」,课程没有退掉,就在那里放着。

何丽形容女儿的状态就像「橡皮筋」一样,撑到最高点之后,又缩回了一个低点。但她的情绪是稳定的,这样才能托住女儿的情绪。

水晶托了很多关系,才找到一所愿意让女儿重读初二的学校。但班主任见到孩子时,还是迟疑了。一个长期休学,在社会上混迹的孩子,即便是最外在的衣服、头发装扮,都「不是一个学生的样子」。

班主任把水晶和女儿拦在班门外,问水晶「说实话你这孩子到底是什么情况?」水晶和班主任交了底,保证孩子「自杀的状况肯定不会有」,但是有可能迟到,一个礼拜来两三天。她明白班主任的顾虑,怕孩子出事,也做好了被拒绝的心理准备。

但没想到班主任接受了,可能因为「老师也是妈妈,把她感动了」,水晶猜想。

沟通过后,班主任把女儿接进教室,给班里同学介绍了一下。水晶站在门口看着班主任,看着女儿背着书包走向座位,「突然一下眼泪就上来了」。水晶站在班主任看不到的地方,朝她鞠了三个躬。

她终于替女儿托住了底。

*文中人物均为化名