郑渊洁又上热搜了。

每天凌晨2点多,被称为「8G冲浪」的网友郑渊洁醒来,先在微博上跟所有网友打招呼,再挑选一些问题回复。他的回答总能戳中人。有人问他,郑爷爷,我始终没有明白男朋友能有什么用处?他回答,其中最重要的用处是让父母和亲戚闭嘴。有人说,我正在做你的阅读理解,他说,能理解吗?不能理解我重写。有人失恋了告诉他,他祝贺对方,失去一棵大树,获得一片森林。有时,他的祝福也是严谨的。有人让他祝自己考研成功,他说,「祝你考研成绩全国第二。我在抖音祝过一位读者考研全国第一了。抱歉。」

66岁的他试图用郑氏幽默对话新一代的年轻人。其中最出名的一场对话是,郑爷爷,我不想结婚怎么办?他说,这是《民法典》赋予你的权利。

郑渊洁在上世纪80年代创造了一系列几乎是家喻户晓的童话形象:飞行员舒克,坦克手贝塔,双胞胎兄妹皮皮鲁和鲁西西……他的读者从70后到10后,覆盖了五代人,作品总销量超过3亿册,直到今天,仍然保持着每月三万册的销量。8月13日,由他作品改编的第一部同名大电影《罐头小人》即将上线,一位42岁母亲留言说,将会带着自己的孩子们走进电影院。

其实,很长时间,郑渊洁并不是一个喜欢活跃在大众视野中的作家。人们讨论他的童话和人物,但对他这个人所知不多。他是想要「躲」的人。小时候,他最好的朋友是左手的大拇指,喜欢坐在院子里对着大拇指说话,父母为此担心了很久。开始写作后,他也不愿意见人,除了不参加作家们的聚会,他还在家里建造了一间暗室。客人来了看不见他,他却可以一边写作一边看着客人,那是一个最美妙的空间。

现在的郑渊洁越过作品,走到了前面,他的观点以及强烈的自我意识也通过网络,更加明确、清晰地显露出来。「不一样」让他成功,而「权利」意识贯穿他的一生。他认为,人有奇思妙想的权利,有质疑经典的权利,有选择自己梦想和职业的权利,有对父母和老师说不的权利。对他而言,现在最重要的是,维护自己作品和笔下人物名誉的权利。

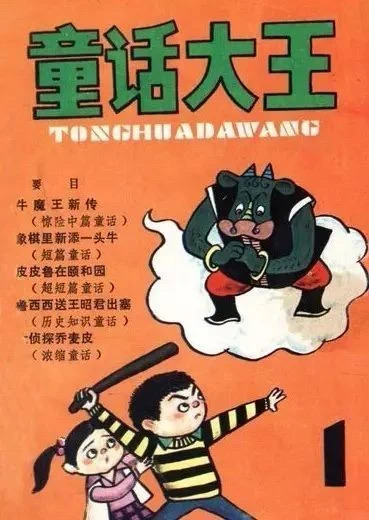

这样强烈的自我意识和选择影响了郑渊洁的很多读者,中央财经大学法学院教授邓建鹏是其中一个。他在江西农村长大,父亲是乡村教师,他成绩不好,朋友也少,觉得自己是一个「差孩子」。他说,庆幸的是他遇到了郑渊洁。那时候同班同学不知道什么是课外书,只有他每个月走半个小时山路到县城去买《童话大王》,有时候还收废品攒钱买,如饥似渴地看。对他来说,那是一个完全不一样的世界。「这是我童年唯一的快乐。」

因为这份快乐的支撑,他离开山村,走进城市,一路读到了博士,当他开始研究法律、教书育人后,他发现这份事业与当年读过的童话有着相似之处:它也需要一个人拥有勇气,想象,开阔的视野和真正自由的内心。

邓建鹏告诉《人物》,他编写的教材《中国法制史》即将出第三版,他会把这本教科书做成国内同类教材最好的一本,扉页写上:谨以本书献给郑渊洁,他的童话为我的童年带来难得的愉悦。

童年与成年,童话的快乐不羁与权利的冷静概念,在郑渊洁和他的读者的连接中流转。不久前,《人物》电话采访了郑渊洁,他笑声连连,分享了他的童年、创作、人生路径,以及,是什么让他成为今天的郑渊洁?

文 | 赖祐萱

编辑 | 槐杨

《人物》:最近你经常在微博上回答孩子们的提问,相比70后、80后那一批读者,现在孩子的疑问有什么变化吗?

郑渊洁:基本上没有。就像有时候出版社说,再版、重印的时候,是不是把BB机改成手机?我说不不不,千万别改,加个注解就行了。本质的东西都没有变化,现在的孩子在抖音上、微博上给我留言,跟当初给我写信的那些孩子本质上是一样的,那个时候说郑叔叔,我把吃早饭的钱买了你的《童话大王》,今天说,郑爷爷,我现在一边干饭一边看你的书,只是词汇的变迁,本质还是学习的事,作业的事,烦老师的事。

我觉得写作就是以不变应万变,你不能跟着他变,被他牵着鼻子走,你就是姜太公钓鱼,就是稳坐泰山,就是守株待兔,本质的东西是不变的。现在读者提的问题,你拿30年前的一个答复来回复他,也是通用的。

《人物》:那变的是什么呢?也许现在的孩子学习压力更大?

郑渊洁:这个压力是父母造成的,这一代小学生的父母应该是史上,我用了「史上」,最焦虑的一代父母,从来没有见过焦虑到这样程度的父母,人类历史上从来没有出现过任何一个国家、民族一代不如一代的情况,只有这一代父母出现过,怎么对孩子那么焦虑,而且现在你可以随便生了嘛,不是生一个,不是输不起了,反而变本加厉。教育部门也三令五申,甚至管到社会上的培训班,学校也不能比升学率不准公布分数了,我觉得就是家长的事,如果某一个学校不给孩子留家庭作业,家长就不干了,他觉得别的学校留了,升学的时候他的孩子就会吃亏。家长把全部的价值就放在孩子这儿,没有别的了。

《人物》:在互联网上你很愿意和读者、网友互动,现实生活中似乎有点抗拒和人交往?

郑渊洁:我在生活当中是躲人的。每天凌晨2点半起床,傍晚6点半睡觉,这个习惯完全是因为1985年创办了《童话大王》,每月1号必须交稿,如果不交,就要重罚我。但白天老有人来,后来发现,早晨4点半到6点半是不会有任何记者采访我,也不会有任何人登门,所以我夜里8点半睡,清晨4点半起。还没改这个作息时间时,我在家弄了个暗室,有个玻璃,从外面往里看是镜子,我坐在里面可以看到外面的人,别人来的时候,家里人就说我不在,人家坐一会儿就走了。2020年,为了让写作时间更长,我调整为凌晨2点半起床,下午6点半睡觉。36年了,我天天如此。

有时也觉得好残忍啊,当年有人骑自行车从城北到城南两小时,好不容易到我家,我都不见。有人跟我说要上封面报道,我一听腿就软了,要照相,折腾。我非常适合不面对面地和人交往。

《人物》:这样的性格会影响你的写作吗?

郑渊洁:我从二年级开始看课外书,看书的时候说得最多的一句话就是,他要不这么写就好了。我爸爸妈妈就在他们的房间里讨论,我爸爸说这样不对,怎么能说这个书的作者不应该这么写呢?他跟我探讨,人家是吴承恩啊,你怎么说孙悟空要不是这样就好了呢,要是他那么写就好了呢?

《人物》:你会觉得自己是个不一样的人吗?

郑渊洁:从小我应该就是一个不被大家喜欢的人吧。当时我住在北太平庄一个部队大院里,基本上没有朋友,大部分时间是自己跟自己玩。这也是我爸妈对我担忧的事情,有三件事他们经常背着我说,被我偷听到了,第一就是他老说这个作者不该这么写,第二就是一边看书一边笑,第三就是自言自语。

《人物》:你会感到孤独吗?

郑渊洁:我会和自己的十个手指头聊天。

《人物》:你跟它们说什么呢?

郑渊洁:什么都说呀,因为没有顾虑,可以畅所欲言。我给手指起名字,尤其左手的大拇指,用现在的话说,老「翻」它,现在网上不是老有读者说,翻我,翻我。后来我写了一部长篇小说叫《金拇指》,就是以左手的大拇指为原型,为什么我跟它聊得多呢?因为我十个手指头的指甲长得快慢程度不一样,左手大拇指长得特别快,别的指甲剪一次,它要剪三次,我还没有找到科学上的解释,就觉得它是与众不同的。

《人物》:现在它也长得很快?

郑渊洁:对,有时候孙女要给我染指甲,别的都可以染上,唯独左手大拇指是不能染指甲油的。我说,不能染指于它。(笑)

《人物》:你当时会如何看待自己的性格?

郑渊洁:那时候别人不跟我玩,我会觉得是我不对,会自卑。还是性格原因吧,不合群。

《童话大王》创刊20年的时候,出了个纪念册,他们问我扉页上印什么,我说就印四个字,「性格使然」。我有今天的成就,完全是性格导致的。我看有的爸爸妈妈或者网友或者读者在微博上跟我说他为自己或者孩子的性格苦恼,我就说没有一种性格是一无是处的,也没有一种性格就全是好处没有坏处,所有人都应该为自己的性格自豪。

你可以为任何事苦恼,就是不能为性格苦恼。我的这个性格不是一个好的性格,对吧,比如说我有仇报仇,有恩报恩,心胸不开阔,睚眦必报,人应该是宽容的嘛,但我如果没有这个,起码《童话大王》杂志不会一个人写36年。当时我被一个北大教授当众贬低,较劲了,把这个教授的名字贴在写字台前面贴了36年。最早的时候,我选择写作是因为女朋友家里反对,我一定要证明给他们看,我不上大学也能出人头地。其实就是性格使然。

《人物》:走到今天,你的想法、创作风格以及那些「不一样」都与你的性格有关。

郑渊洁:今天有很多家长跟我说,他的孩子有点自闭,我说我就是有这个倾向的人,幸亏我运气好,我生活的时代没发明自闭症这个词,如果我的家长说,哎呦,他有自闭症,把所有这样的孩子集中到一个地方,我跟他们在一起,那不就……对吧,天才的特点集中在一起不就完蛋了嘛,老虎都是一只一只的,豺狼才是一群一群的。我还是运气挺好的,找到了一个可以不和别人接触的方式,能把我对这个世界的感受通过编一个很好的故事被大家接受,我通过这样的方式和别人交往。

用很多人的话说,这种性格是有缺陷的。实际上,你把它用好了,它是你人生的长处。我不和作家交往,文学创作应该是很独立的事情,怎么能交流呢?交流的结果就是最后大家写出来的东西是一样的,还弄不清楚是谁的,写作应该是一个很独立、很个体的事情。

《人物》:你刚才谈到父母最担心的三件事,让人觉得他们对你的教育是小心的,跟那个年代的大部分父母不太一样。

郑渊洁:他们不打我,也不骂我,我犯了错误就是写检查,这是很不容易的。不过,检查书我都当做小说来写,里面有描述,有伏笔,有铺垫,还有悬念。但我爸要求每次写检查不能跟上一次的重复,也不能写「我保证不XXXX」的句式。这比打我还厉害,这是精神折磨(笑)。

《人物》:他们为什么会有这样的教育理念?

郑渊洁:他们都是医生家庭,我妈妈毕业于北京女一中,当时很好的中学。爸爸也是军校的哲学教员,我生下来看得最多的场面就是我爸爸看书,所以我从小对阅读和写字有崇拜心理。有人问我,孩子怎么不爱看书?我说,拜托,等孩子从学校回来,绝对不要当着孩子拿手机,碰都不要碰。你要当着他的面,煞有介事地拿起一本书看,这样你的孩子就会跟你要书看。

身教很重要。我姥爷是医生,在虎坊桥那儿给人看病,我常去他那儿玩。病人来了,他都要站起来,走的时候也要站起来,穷人家看病他不收人家的钱。他是这样的人,所以他的孩子也是那样的孩子,有了孩子也不会动手,也会用特别的方式教育孩子。

《人物》:老师对你有什么影响?

郑渊洁:我挺感激小学班主任的。二年级的时候要写一篇作文:我长大了做什么?老师告诉我们要有远大理想,建议我们写当警察,当科学家,当工程师,当人民教师,我就想写一个任何同学都不会写的。当时有个劳模叫时传祥,是掏粪工人,我是他的粉丝,所以我写我长大了要掏大粪。老师看完后直接给我推荐到校刊上。从此,我产生了一种错觉:我郑渊洁是这个世界上写文章写最好的,这个错觉一直走到今天。

其实孩子某一门课的成绩不好,跟孩子一毛钱关系都没有,是因为教这门课的老师不欣赏这个孩子。我的数学很差,因为我第一次上数学课,老师问我,4+4等于几,我说等于9,他就嘲笑我还不如他儿子聪明呢。我以为他儿子清华数学系呢,结果他儿子才两岁。从此,我一上他的课就紧张,他知道我哪个题答不出来,就故意提问我,让我出丑。后来,数学考试我也故意答错,拉低他的分,结果我现在算术也极差。

《人物》:据说你是因为一篇《早起的虫儿被鸟吃》的作文被开除了?

郑渊洁:我无所谓,因为它不是什么正规学校,没有经过教育局注册。离开学校后,我爸爸说没关系,他在家教我,我后来在家教儿子,其实属于「上梁不正下梁歪」。我爸爸扔给我一本小册子,让我把它背下来,碰到不认识的字就查字典。

那本小册子叫《共产党宣言》。我可能是现在少数能把《共产党宣言》背下来的人。这对我后来的童话创作也有作用。它的第一句话就是童话的写法——「一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡。」幽灵一般只出现在神话、童话和民间故事里边,而马克思和恩格斯很懂得寓教于乐,他们没有把共产主义说得很图解化,而是用幽灵来形容共产主义的诞生。这本书看完,我开始看《反杜林论》,也是边看边查。

《人物》:不管是家庭教育还是学校教育,你接触到的都是非常不一样的教育,加上性格的「不一样」,最终,你又通过作品把这种不一样传递给你的一代代读者。

郑渊洁:你说的这个特别对,是找到这个逻辑了。不知道为什么我生来就是这么一个人,看这个世界的眼光和别人不一样,格格不入。长大以后,阴差阳错,因为女朋友甩了我,我想证明给他们家看,让他们后悔,所以写作,然后发表。发表了没想到大家还很喜欢,很畅销。根本原因就是因为大家从别的文学作品看不到这个东西,或者说别的作家可能跟大家看世界的眼光是一样的,只不过他把它编成了一个故事。而我看世界的视角跟别人不一样,大家就觉得,哇,原来还可以这样思考。

比如我就觉得所有人生下来都应该是平等的,那为什么这个孩子学习成绩不好就会不被重视,甚至会被老师打击、被爸爸妈妈贬低呢?那不应该啊。你作为老师,你不能讨厌任何一个孩子,你只要讨厌班上的任何一个孩子,你就不是合格的老师。我作品里有一句话,就是好老师用50种方法教一个孩子,差老师用一种方法教50个学生。我就想,生活当中我们对于经济状况不好的人还有最低生活保障呢,那我在作品里就会说,我们对学习不好的孩子要有最低的尊严保障。读者一看,呦,还可以这么想呢,他们就很喜欢,就有更多的人花钱买我的书,那我就受到鼓舞了,我就继续这样写,把我的看世界的角度发扬光大,书的销量就更大。

《人物》:你说走上写作这条路是因为分手导致的,为什么选择了当作家,而不是别的职业?

郑渊洁:因为别的职业好像我都不一定能够胜出。我在一张纸上写了很多种职业,一个一个打叉,最后留下来的是学外语和写作,后来我就先写作了。结果成功了,没有再学外语。

《人物》:你最初尝试的题材是诗歌,后来是怎么转为童话作家的?

郑渊洁:开始是写诗,后来觉得写不过他们。另外,1978年,我在《人民日报》第三版看到一篇豆腐块文章,说中国可能要实行计划生育政策了,一家只能生一个孩子。这个事给了我灵感,我想如果一家有三个孩子,可能爸爸妈妈只买一本书,三个孩子轮流看。如果只能生一个孩子,他会给孩子买30本书,因为他输不起了,他慌了,他不知道怎么弄好了。我就想,我应该给孩子写作。从长远看,这应该是一个机遇,那个时候没有人给孩子写作。

事实证明,这个选择是对的。随着电子读物和kindle的出现,全世界范围内的成人纸质读物销量都大幅下降,只有儿童读物不降反升。因为家长知道阅读对孩子有好处,又舍不得让孩子用眼睛看屏幕,怕视力看坏了。所以,儿童读物是纸质刊物的唯一春天。当然,当kindle完全跟纸的效果一样时,最终它一定也会被淘汰。

《人物》:整个这个过程,就像一只无形的手,在背后推了你一把。

郑渊洁:特别对。我也问过好多重量级的成功人士,他们都跟我有一样的感觉,他们半夜醒来,都觉得不相信自己能走到今天,觉得不是自己努力的结果,而是像有一只无形的手从背后推着他走到今天。其实就是时代啊,时代造就了这个人,提供了这个机遇。比如说我吧,我跟国外作家交流的时候,他们都难以置信,你在中国能自己有一本纸刊,你一个人写也办了30多年?怎么可能呢?

《人物》:是啊,现在看仍然觉得不可思议。你在最好的时候,遇到了写作,遇到了童话。

郑渊洁:我的第一篇童话应该是在十一届三中全会前一个月发表的。改革开放那年,我22岁。如果我18岁,还太小,不够成熟;如果我38岁,我的锐气就没有了,杀了我也不会签一个合同、办一本自己写的月刊。正好那一年,我是22岁。实际上,这是时代的产物,我的童话创作也是时代的产物。

写到30岁的时候我小有名气了,我就想,《中国少年报》《儿童文学》连载我的《皮皮鲁和鲁西西》,《舒克贝塔》,为什么他们的发行量上去了?据我得到的信息就是因为我的作品。我去见出版社,我说想发财吗?他们说怎么发?我说你看啊,这件事情有三个受益者。第一是读者,以前看全我每个月的新作,要买16份报刊,现在他只要花一份钱。第二个受益的是出版社,发行量上去了,既有社会效益,又有经济效益。第三个受益的就是我,因为杂志是我一个人写,而且我要用版税的方式,非常科学。

这种想法说实在的,这个社会就是包容了,它允许我这么想了,居然这个杂志就办成了。你知道办杂志必须是要有主管单位的,出版单位必须有党的领导的。

《人物》:你会强烈地觉得,个人的命运与时代的命运是共同的,紧密相连的?

郑渊洁:你今天也给了我一个启发,我找到这个脉络了。这样性格的郑渊洁,这么心胸狭窄,这么睚眦必报的一个人,他看世界的角度这么特别,他也不能跟别人面对面地接触,最后办了这么一本杂志,还真写了36年,发行了两亿多册。这个东西不是我努力的结果,这就是运气,就是时代。改革开放这么多年了,现在大家都适应了,不像那个时候被禁锢了那么多年,突然一下开放了,就特别想体现自己的个人价值,初生牛犊不怕虎,就把这事干成了。

《人物》:你会不会觉得,很难再出现下一个郑渊洁了?

郑渊洁:今天为什么没有人这么干了呢,因为大家都习惯了这样的生活,天天都要去吃、去撸串。每次听到这个我就笑,把时间都用在撸串上,就不会静下心来写作了。大家只在想明天去哪里吃,还特别自豪地称自己是「吃货」。实际上,我是一个「写货」。没有人会说自己是「写货」,都抱怨老板又让我写东西了,好烦啊,毕业论文又要查重了,好痛苦啊。可是我觉得写东西是个很快乐的事。我就是「写货」,还是感谢时代,是时代成就了我。

1986年出版的《皮皮鲁和鲁西西奇遇记》 图源网络

《人物》:你应该是那个年代极少数拥有版税意识的人,这个意识是怎么产生的?

郑渊洁:当时我偶尔看到一本叫《意林》的杂志,刊登了美国作家斯蒂芬·金的文章,说这个人是拿版税的,15%。我觉得,这个太科学了,相当于有股份了嘛。据我的消息,那16本刊物发行量上去都是因为我的作品。那为什么我跟别的作者拿一样的稿费?不谦虚地说,我觉得他们占了我的便宜,反过来说,我怕拉他们后腿,我怕占他们便宜,所以我要把我的作品全部集中到一个杂志上面,跟他们切割开,跟他们分离,这样就能看出谁真正写得好,谁写得不好了。

《人物》:你好像从很早就有很清晰的边界,个人的边界。

郑渊洁:我从小就受这种教育。我知道爸爸妈妈是不能打我的。院子里的别的孩子被打,我很吃惊,我回去问,你们为什么不打我?他们说,我们没有权利打你。所以从小我心里有一个东西,就是「权利」两个字,根深蒂固。

这两个字能够贯穿我的一生。小时候老师开除我,我觉得你没权利开除我,你开除了,我接受了,但你无法剥夺我受教育的权利,我爸爸给了我受教育的权利。你不让我看学校书本了,但你不能挡住我背《共产党宣言》的权利吧。我的写作为什么受欢迎,因为我为那些学习不好的孩子主张他的权利。当别人侵犯我的知识产权,我觉得你不可以这样做,那时候还没有《著作权法》,但是我知道那是我的作品,你没经过我的同意,你怎么能动它呢,这也是权利。我要通过作品告诉孩子,《刑法》、《著作权法》、《商标法》都是什么样的,我们可以通过维护自己的权利,推动社会往前走。

《人物》:这些年你也一直在维权。

郑渊洁:我的维权经历就是保护知识产权的经历。其中很大的一个门类是出版社向我隐瞒印数。上个世纪九十年代,我有一套书叫《十二生肖童话》,在南方的一家出版社出版。承印这套书的印刷厂的印制科科长的女儿是我的读者,她写信告诉我,郑叔叔,你的版权页上的印数不是真的,真实印数大大超过那个数字。她还把真的印制单复印了寄给我。我拿着印制单找出版社社长,他无话可说。还有一种是出版社内部隐瞒印数,集体行为,不会只有社长一个人知道,总有闹矛盾的时候吧,闹矛盾了,其中一方为了扳倒对立面,会把信息给我递过来,很有意思,无间道啊,可以编电视剧了。

《人物》:这很像《智齿》里面的情节。

郑渊洁:是的,跟我合作过的出版单位60%都向我隐瞒过印数,只有40%不向我隐瞒。当时我为什么找学苑出版社呢?因为我有一个发小在学苑出版社工作。很逗,他是印制科长,是直接知道有没有隐瞒印数的人。但毕竟学苑出版社不是专业的少儿读物出版单位,发行渠道不同,后来我就转到了专业的少年儿童出版社。

其实这些年我一共写了500万字的作品,都没有发表。我知道500万字作品出来以后肯定面临侵权,那我为什么还把它拿出来呢?反正我也够吃够喝了。现在我有四个诉讼案,如果打到最高人民法院我还是败诉的话,那我就会做一件事情——在中国停止出版我所有图书,以后永远就见不到我的书了,只能通过绝版书来看。这个事会是很大的事情,这个事我一定做得出来。

《人物》:真的吗?为了「权利」,你可以做到这样的地步?

郑渊洁:对,这都是我的权利。

其实,研究这些法律对我的写作极其有好处,别的作家遇到这种事都是委托代理人,而我的起诉状每一个字都是我写的,我还会出庭,在法庭上发表陈述词,全程脱稿,能说50分钟。像听故事一样,法官也不打断我,等我50分钟讲完,法官问,还有吗?他还要听。

我认为,法律文书能够把中国文化、文字发挥运用到极致。对于作家,没有写过法律文书,是一个遗憾。只有写过法律文书,你才能成为一个完整的、社会的人。

郑渊洁与读者合影 图源视觉中国