2019年最后一天,高瓴资本CEO张磊撂下一句话:“中国一定有机会诞生新的欧莱雅[1]。”说这话时,张磊对面坐的便是高瓴押注的那个“新欧莱雅”,估值20亿美元的完美日记创始人黄锦峰。

2013年黄锦峰从哈佛MBA毕业,在两条路面前摇摆不定:自主创业,或者去国产美妆大热门,御泥坊做COO。真格基金的徐小平送了六字箴言:先学习再打仗。这条建议为黄锦峰铺下了一条康庄大道:御泥坊的全营销套路,成为黄锦峰的看家本领。

2016年,黄锦峰从御泥坊卸任,成立逸仙电商,即完美日记母公司。孙中山号逸仙,而公司名字便是黄锦峰为了向母校,本科中山大学致敬。黄锦峰曾想过走捷径,从国外买两个美妆品牌代运营,但最终还是决定走一条国产品牌的荆棘路。

如今欧莱雅市值已经达到1300亿欧元,旗下的兰蔻获得2019的双十一美妆销量第一,而完美日记才传言准备IPO。站在黄金赛道的起点,这不仅仅是一场完美日记对欧莱雅的追击,而是国货美妆对国际大牌的一次进击之战。

“一分钱一分货”的箴言,没有办法符合时代节奏,化妆品就是“好≠贵”的赛道。贵自然有贵的道理,但化妆品的贵往往不体现在功效,而是在为品牌宣传洗脑工作买单。

国货&大牌共性:低成本、高营销

虽然品牌调性和目标客户群体天差地别,无论是高端大牌还是平价潮牌,产品都有一个共同的属性,那就是低成本。刨除包装、运输、经销商的环环加价和铺天盖地的营销管理等费用,化妆品的产品成本其实只占最终零售总额的10%左右[1]。

从公司历年公告数据来看,各大知名化妆品集团每年的销售管理费用率均在50%左右:国产品牌营销费用率相对较低在40%左右,而国际品牌的营销费用率甚至更高,达到了60%,也就是说,买一支200块的大牌口红,其中至少100块都是为营销宣传买单。

化妆品集团表面销售的是产品,实际上贩卖的是品牌。价格带决定品牌档次,品牌档次决定了目标群体:不断充斥在我们脑海中的“贵妇品牌”、”国货之光“等这些品牌分类的概念,主要的作用就是划分消费者群体。

国货VS大牌没有实质竞争

兰蔻Lancome这种大牌,和完美日记的产品种类有很大的重叠,网络上也频频出现“完美日记某产品吊打Lancome”的爆款话题,这样的文章消费者读起来可能会有些小激动,但是并不会对消费者最终到底是买Lancome还是完美日记的决策产生影响:

收入水平可以承担Lancome的消费者并不会因为一个宣传文案就转而选择完美日记的产品,而完美日记的粉丝们追求的是物美价廉、高性价比,除非自身经济水平突然出现较大提升,不会因为去买Lancome。

即使完美日记和Lancome的产品甚至使用效果很相似,但是由于两者的目标消费者群体特点相差大,两个品牌之间并不会产生实质的竞争关系,Lancome品牌方和消费群体为了保持自己的调性更不会下场撕逼完美日记。

因此,虽然爆款话题宣扬的是完美日记“吊打”Lancome,正如瑞幸一直想做中国星巴克,一是提高品牌调性,二是凸显完美日记的性价比。真正被”吊打“的是国产平价品牌,与完美日记有着相同目标消费群体。

化妆品成败的萧何:占领用户心智

大多数消费者其实没有足够的知识判断产品的好坏,而所谓化妆品的各种功效也不是短时间内就能看出来的,而且还受个体差异影响。那么如何培养消费者对品牌的认可和信赖,攻占消费者心智从而让消费者购买自己就成了产品成败的关键,而品牌们占据消费者心智靠的就是铺天盖地的花式营销宣传。

从售价回归成本,不同品牌层级化妆品之间的差距缩小了很多,那么接下来进一步回归化妆品的生产线,会发现大牌和平价产品其实并没有本质区别。

Part.2 完美日记和Lancome,同一个妈?

化妆品行业主要采用的是ODM代工生产模式,在这种模式下,化妆品的研发和生产工作其实都是由代工厂负责的,化妆品的核心技术工艺和知识产权也都是属于代工工厂的。

大牌&国货:一个代工厂

全球美妆代工行业的两大龙头:科丝美诗和莹特丽。科丝美诗在世界化妆品生产商中的前三,日常合作客户包括兰蔻、欧莱雅、雅诗兰黛、YSL、植村秀等一线大牌;而莹特丽与全球30强美妆品牌有着深度合作,超过一半的业务都来自Chanel、Lancome、YSL、TomFord以及Armani等全球顶级奢侈品牌。

而这两家代工厂,都是完美日记的供应商。甚至连名创优品也赫然在列。

原本主要服务于顶级品牌的生产商们,如今为何压价生产中国的平价化妆品呢?关键在于销售规模:平价品牌巨大的销售规模,给供应商带来的巨大采购量和销售量。

名创优品坐拥全球2000多家门店,产品种类和需求众多,订货量动辄百万件起;完美日记借助新媒体营销红利,业绩逆天暴涨,销量屡屡领跑电商美妆销量排行榜。国货品牌巨大的订货量产生的规模效应,摊薄了单件产品的成本。即使品牌方将产品价格压得极低,但是薄利多销带来的收益也让这些代工生产商们十分有利可图。

通过与各大顶级品牌长期的合作,供货商早已积累了丰富经验,掌握着各种先进核心工艺和专利,在研发和生产上可谓轻车熟路,很多产品甚至连配方都不需要费心,把已有的产品改一改香精成分、换一下包装就是一款新品。

如此一来,原本价格差距天上地下的化妆品共享着相同的材料来源、配方和制作工艺,顶级化妆品能够实现的功效,平价品牌的产品也都完全可以做到。

因此,从产品本质的角度来看,很多平价国货与国际高端大牌们其实是站在同一起跑线上,从代工厂来看, 50块的完美日记和500块的Lancome都是一个妈。

产品可以站在同一水平线上,价格却不能:

假如国货之光大宝推出一款效果媲美La Mer,甚至品质更好的化妆品,同样的价格水平之下,绝大多数消费者可能依然会选择去买La Mer。

我国消费者的心智尚未接受国产高端品牌的出现,导致国货目前只能靠平价亲民的高性价比路线切入市场,国有化妆品的高端之路依然前路漫漫。

品牌的精准定位对于攻占消费者心智、影响消费者购买决策时十分管用,国际品牌构建品类、品牌矩阵的操作早已得心应手。定位策略虽好,但是经过品类、品牌细化分类后,每一个品牌或产品针对的消费者群体的规模其实都是有限的。

品牌精准定位,是爆品催化剂,却是化妆品企业发展的绊脚石。

护肤或彩妆品牌亦有规模的局限性,定位越细分,产品的销售规模就越有限。除了消费者认知使得品类跨越存在阻碍外,品牌档次也存在着难以跨越的隔阂:

高端美妆品牌为保持品牌调性,一般不会推出低价格的产品去抢夺大众市场;而大众品牌也很难升级为高端品牌。如前文所假设的大宝案例所揭示的现象:国货大众品牌完全有能力推出与顶级大牌产品功效一样甚至更好的产品,但是却不可能实现与国际顶级大牌相同的定价。

因此,化妆品行业难见超级大牌,即使是市占率第一的品牌巴黎欧莱雅市场,2018年的时候也仅有3.6%的市场份额。

虽然国产美妆品牌背靠着互联网营销红利和巨大的市场,销量暴涨,市场规模、增速都十分可观,但是在相似的的产品和品牌定位之下,规模的成长最终仍是存在天花板的,想要实现长远的发展,化妆品集团要长青,必须通过建立品牌矩阵来消除规模的局限性,最好的方式便是并购。

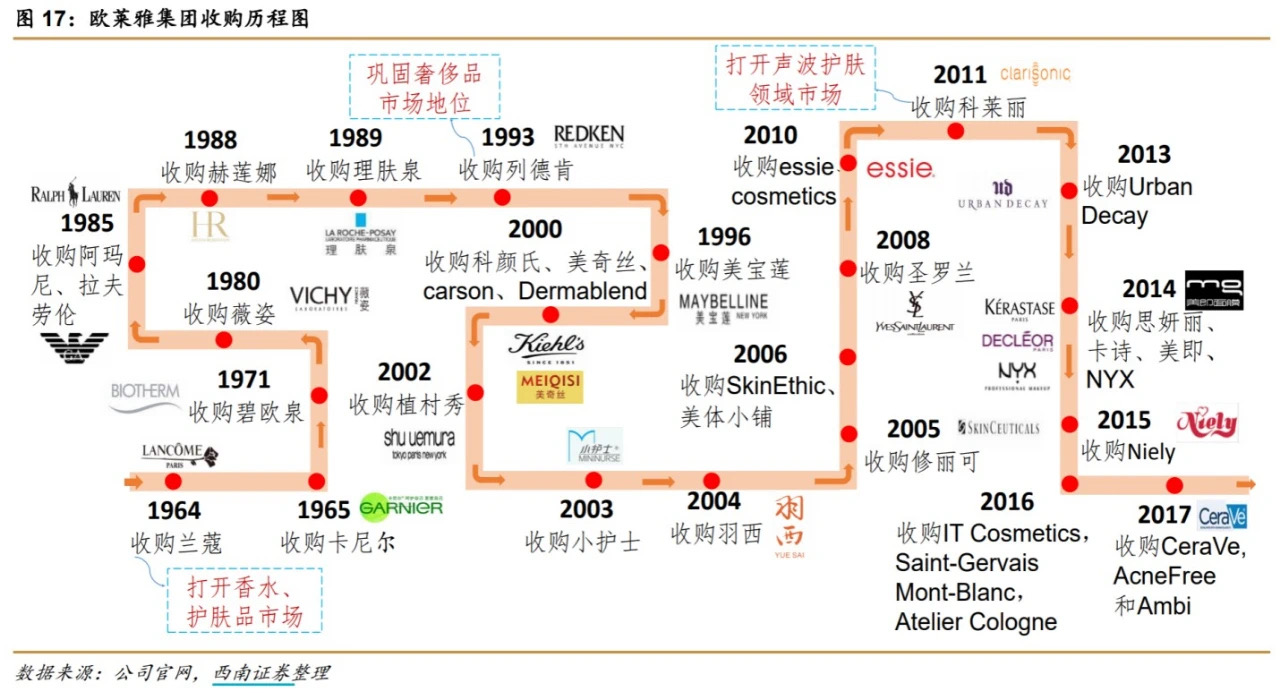

如世界化妆品第一龙头欧莱雅集团拥有36个品牌,但除巴黎欧莱雅、Ambre Solaire 等少数品牌为自有品牌外,多数品牌尤其是知名度较高的品牌均来自于兼并收购。

成立以来,欧莱雅陆续收购了法国高端品牌兰蔻,美国美妆品牌美宝莲、美国护肤品牌科颜氏,日本美妆品牌植村秀,中国品牌美即等,成功涉足不同品牌层级和品类,将业务拓展至全球各个国家,突破了单一定位造成的规模天花板,成为全球性综合性化妆品集团龙头。

并购狂魔欧莱雅的收购史

单品牌发展到一定规模后,化妆品公司市占率提升依赖品牌多元化。

不过,化妆品集团并购发展策略的失败案例也不少,近两年来比较受关注的就是去年的资生堂剥离出售并购品牌的案例:

2016年资生堂以2.6亿美元的金额,收购了美国知名高端彩妆品牌Laura Mercier以及护肤品牌RéVive,试图扩张自的高端美妆品牌矩阵。结果就在去年,一些吃瓜群众还沉浸在对资生堂称霸日本美妆界的期待中时,资生堂先后出售剥离了这两个品牌。

对心仪的品牌大举买买买看似简单,其实把品牌买下来,只是化妆品集团并购的第一步。如何最大程度地利用被收购品牌的定位资源,及时推出配套的产品研发、销售和管理等机制,将被收购品牌充分融入自身发展中为己所用,才是决定化妆品集团并购发展策略最终能否成功与否的关键。

国产化妆品公司成立时间较短,公司发展主要靠的是单一品牌发展,虽然一些化妆品集团尝试孵化出其他品牌,但品牌矩阵尚在建设期。目前,上海家化是我国唯一一家形成多品牌矩阵的上市公司,但美妆品类仅有佰草集规模较大。

本土品牌成长势头十分迅猛,新锐品牌层出不穷,但是化妆品公司们如想实现基业长青,未来势必要走上买买买的并购发展、扩品类之路。对于我国美妆行业来说,方向是明朗的,前途漫漫,仍待探索。

2013年黄锦峰在哈佛读书时,为了交友广泛学滑雪练击剑,而正是滑雪的爱好与张磊的关系更进一步。张磊也坚定支持着“中国欧莱雅”的目标,每半年和黄锦峰碰面交流。面对112岁的欧莱雅集团,成立四年的完美日记仍是襁褓中的婴儿。

未来十年,中国化妆品会成为黄金赛道,百花齐放的厮杀才刚刚打响第一枪。

参考研报:

关于我国的美妆行业,以下几篇报告视角独特、观点精辟,值得深入阅读:

美妆爆品频频集中在国货品牌上,天风证券刘章明分析师在《商业贸易行业专题研究:从国货爆品看化妆品国货如何突围?》解读了这一现象的产生原因,并从这一现象出发进而展开探讨了国货品牌突围之路。通过观察几个本土新锐品牌爆品的表现他认为:爆品现象并非昙花一现,创造爆品时,品牌可以通过抢占消费者心智、沉淀品牌力、积累营销经验等手段获得长远发展动力。对于爆品现象的出现,报告从消费主力更迭和新消费群体特点与需求功效变迁的角度进行了解读,并认为相较国外品牌,本土品牌有生产研发周期、消费者互动和供应链上的优势,爆品策略有望加持国牌突围成功。

广发证券洪涛分析师在《商业贸易行业:化妆品行业的变与不变:研究框架与趋势思考》从品牌、营销、产品和渠道四大基本要素出发对化妆品行业的研究框架体系展开了全面深入的介绍,并以研究框架为基础,从四要素出发,全面分析了当前我国化妆品行业的发展状态和趋势。

国泰君安訾猛和彭瑛分析师认为代工企业的竞争力和估值往往被低估。在《从申洲国际看化妆品代工企业竞争力:美妆崛起、代工迎机遇》中,通过回顾、观察服装OEM代工龙头申洲国际的发展和业绩成长历史,认为在我国美妆行业加速成长的背景下,研发、产能和品牌合作上都具有优势的美妆代工行业龙头诺斯贝尔将进一步蓬勃发展,估值将会迎来数倍提升。

中信证券徐晓芳分析师的《化妆品行业专题:高成长、长赛道、拼耐力》中,对我国的化妆品行业的发展和结构上的特点进行了全面的概述,提出了由消费群体变迁、互联网发展和免税政策构成的行业成长三大驱动力,对化妆品行业的全产业链和行业的核心要素:研发、营销、渠道与行业格局的现状和趋势都进行了深刻的洞察。报告的最后回顾、总结了海外行业发展经验,并对国内几家比较受关注的龙头企业的情况和未来发展做了精要的判断。