朱德庸,漫画家。

我觉得教育就是用一种容器,把不同材质的小孩全部都塑造成一样的,然后让我变成我们,从个人变成团体,于是我们就再也没有想象力了,也没有创造力了。

童年的力量

大家都认为,童年逝去了就再也回不来了,小时候的自己长大之后也就消失了,我也不例外。但在2000年,在我陪着我孩子玩耍的那年寒假,我意外地又重新过了一次童年。那一年冬天我40岁,我小孩9岁。

自从我跟小时候的自己相遇以后,我开始解开了很多谜,包括我是一个什么样的人,我是怎样一步一步走到今天的。其实一切都有脉络可循,而这个脉络都和童年有关。

很多人都问过我为什么能够创造出这么多题材,无论是爱情、婚姻、时代、社会、男人、女人,甚至人性,都能这么通透、讽刺,还能够非常犀利地把观点描绘出来,而且更重要的是充满着幽默。我以前一直很单纯地认为,可能就是因为我有才气,其实这一切都跟童年有关。 我跟大家描述一下我的童年。我小时候是一个非常自闭,而且有学习障碍的小孩,没有什么玩伴,大部分时间都是我一个人度过的。尽管一个人让我比较自在,但是我对这个世界还是充满了各种好奇。于是我要怎么接触这个世界呢?我就开始用我的想象力。 一开始我对昆虫充满了好奇心,我在自己家里的院子里,把我们家院子所有的虫都玩了一遍。

我可以跟各位举例一下,我在我家院子里,用糖水把两个不同种类的蚂蚁窝连成一条线。线有时候会连得非常非常长,等蚂蚁发现有糖水之后,它们就开始出来。 它们会沿着糖水一直往前走,走到中间的时候,两种不同种类的蚂蚁就会相遇,而相遇之后,它们触角一碰,就会往回跑。我就像一个造物者在看着它们。跑回蚁穴后,不久兵蚁就开始出来了。我看着蚂蚁连成整整一条线,就这样打了起来。 我也试着去玩蜜蜂,因为我们住的那种日式的房子里面经常会有蜜蜂筑蜂窝。然后我开始去做实验,会走过去碰它们一下,这时候蜜蜂就会出来,我就看用什么东西能够保护我。 我试过非常多东西,有扫把,有水桶,也用水去喷,但所有的方法都是失败的,所以经常被蜜蜂叮得满头包。我后来发现一个方法,就是在它们都飞出来之后,用小时候玩的跳绳在它们面前甩,这时候跳绳就变成一个非常大的电风扇,所有飞过来的蜜蜂都会被跳绳弄的电风扇的旋转兜打死。 但是有一些蜜蜂是进化的,是有智商的,它会绕路,然后从后面叮我。我发现大部分方法都很难完全保护我,就想到了另一种方式。各位知不知道,以前的打火机是要灌液态瓦斯的,液态瓦斯其实是非常非常冰的,它可以让很多东西瞬间冻结起来。 这次我用网子把蜂窝套了起来,蜜蜂全部飞出来,都在那个网子里面,我就用液态瓦斯去喷它们,它们立刻就急冻了。急冻之后我把每一只很快速地拿出来,拿一个针压着它们的屁股,一压它们的针就出来了,我就把针剪断了。 因为你不能把针拔出来,拔出来之后它的内脏会跟着出来,那只蜜蜂就会死亡,所以我就把每一只非常快速地压,然后把它的针给剪掉。它们大概在一分钟内就会开始苏醒,所以你必须非常快速地全部处理完,然后再放它们走。 剪完之后我会用水彩在它屁股上面涂颜色,涂成白色的。等我下次再从蜂窝经过的时候,它们在我的旁边飞,我只要一看它屁股上面有白的,就知道它没有针,所以完全不怕它。 我还试过蜘蛛。因为我们家有很多蜘蛛,我用试管把一只一只蜘蛛都抓起来,以它们的大小、体型、种类分类,让它们一只一只对打。这个实验经历了两个月,最后我们家所有的蜘蛛大擂台全部打完了,最后剩下一只,我称它为蜘蛛王。

我小时候就是这样不停地玩各种虫子,但是在玩虫子之前我会想象各种情况。等我把院子里所有的虫都玩完了之后,我就开始想象更大的生物,那就是人。把人当作昆虫来看待之后,我就开始实验了。 我那时候把我们家附近每一户人家都调查清楚了,什么时候有人在,什么时候没有人在。我会去按他们家的电铃,每次一按我就跑掉了,跑到很远的地方,看着他们。他们出来开门发觉没有人,都会以为是自己错觉或幻听。 等他回去之后,我再跑去按第二次。我发现大概按到第三次的时候,他们就开始发怒了,但是因为开门了之后看不到人,所以没有地方能够发泄。但我可以从他们脸部的表情和颜色分辨出来他们的愤怒程度:一开始是青色的,然后是红色的,最后就发白了。 当然我实验这些人的时候,也像实验蜜蜂一样失败过——当场被抓到,那我就不多说了。

我也会去假想人的各种可能,比如说我在巷子里面走的时候,对面走过来一个婀娜多姿的女郎,我会去想象如果她突然高跟鞋断了,然后摔个狗吃屎,她还会是我现在看到的样子吗? 我也会想象从我对面走过来一个道貌岸然的男的,如果我跳上去给他一巴掌,他是不是马上就会变一个样子?

每次一想到这些人的可能的表情跟行为的时候,我就会开心地一直笑。所以我小的时候在我们家那边是蛮有名的一个疯子,他们都觉得这个小孩疯了,因为这个小孩老是在巷子里边走边笑。

虽然是这样子,但是我还是必须要踏进真实的世界,我开始上学了。 大家可以想象,一个成绩不好又有学习障碍的小孩,当然不太可能受到老师、同学的欢迎,所以我永远都是被排挤的那个人。但这些却让我在很小的年纪就看到所有表面之下的另外一面,那一面我之称为真实。因为完全不需要重视我,这些人在我面前毫不隐瞒的真实。 其实这一开始让我产生了一种错愕。我随便举个简单的例子,我念书的时候经常被我的导师骂,说你这个笨孩子,没有看过你这么笨的人。直到有一天我父亲牵我在街上走的时候,很意外地碰到了这个导师,他们俩就开始寒喧。 这个导师就跟我父亲讲,你儿子非常聪明,你儿子是我见过的小孩里面最聪明的,他学习绝对没有问题。我永远不会忘记那个画面,我那时候还很矮,我头抬起来看着那个导师,不知道我看到的人是谁。当然那一种错愕,一种反差,我觉得也产生了幽默。 我陆陆续续发现了越来越多的反差,这让我开始理解到人性的荒谬,而这种荒谬我觉得它形成了一个更深的幽默。这么说吧,我小时候的遭遇其实一直在训练我的幽默,我一直到很大才明白这个道理,而这幽默后来竟然跟我的漫画有关。 我在28岁那年选择了成为一个职业漫画家,我才发现漫画跟幽默的关系就像电线杆和狗的关系一样密不可分。幽默也是对无奈人生最后的反击,我失败了,但是我还是能笑得出来。所以我觉得幽默就是我们心中的那个小孩——小孩看事情永远都充满着幽默,因为小孩觉得所有的事情都很好笑。

我的童年充满了想象力和创造力。我从小住在一个有小小庭院的日式灰瓦的平房里,里面有我的画笔和我的小书桌,这也是我躲开外面大人世界的一个秘密基地。 除了我刚才讲到的蚂蚁军队、蜘蛛侠客,我还有陪我在树丛里面的花精灵、床底下的梦妖精,还有每天在厕所里面跳舞的小怪物,那个是我全部的世界。我也可以暑假整整两个月都不踏出庭院一步。各位现在看到的也是我小时候想象中的童年怪物之一。

而且事实上,在我慢慢长大了之后,我觉得那些怪物并没有远离。像我小的时候,我觉得一直有一个叫作“找麻烦怪”的怪物,我感觉一直到我长很大了,那个找麻烦怪都还在我身边。 小的时候领营养饼干,排到我的时候永远没我的份;大了之后,所有的东西,当你需要它的时候你就找不到它。我相信各位也有类似的经验,所以我想在你们身边应该也有一个找麻烦的怪物。 在我53岁的时候,我意外地发现其实我小时候有亚斯伯格症,这个症本身的特点就是专注和与世界隔离,就像一个玻璃球,把我小小的世界包得好好的,不让我受到大人世界的干扰。当然很多人小时候不像我有亚斯伯格症,但是应该也像我一样充满了想象力和创造力。 那为什么大多数的人在成长的过程中都失去了想象力和创造力?因为我们这个社会的教育并没有鼓励我们这些,老师、长辈们也没有鼓励这些。相反的,我觉得他们用社会流行的价值观和世俗的标准,一点一滴地剥夺了孩子们的想象力跟创造力。 我举个例子。我以前做过漫画评审,我发现小孩子在小时候充满着想象力跟创造力,但是在他长大的过程里它们就开始消失。我做评审的时候我们有分小学的,甚至比小学还低的、入学年龄还没到的,也有初中的,还有高中的,最后还有大专组,也就是大学组跟成人组。 在做评审的过程中我就发现,随着人的年龄越大,他们的想象力跟创造力就会越变越弱。你可以看到,小学组的是充满着想象的,有一些画甚至连从事创作工作的人都未必想得到。 但是到了初中之后,你就可以发现有一部分的人的想法已经开始僵化。等到高中的时候,僵化的程度越来越严重,他们对事情已经没有太多的想象力了。 到了大学组跟成人组的时候,他们的想象力几乎变成零了,而且愿意来参加这个作品比赛的人也很少,因为也许他们觉得花时间在这些创作上面没有意义。 这些小孩的作品里,我曾经看到一幅画,画的全部都是圆圈的小点。我觉得这很有趣,就问这个小孩,你的画上面为什么都是小点,难道你没有想象一些其他的图像吗? 那个小孩就跟我说,我要画这些点,是因为这里面有大象、狮子、房子、飞机、火车,所有东西那小孩都讲了一遍给我听。我又问那为什么全是点呢?小孩跟我说,因为站在很高很高的地方往下看的时候,这些东西就全部都是点。 我记得毕加索以前好像也说过一句话,他说我花了30年的时间达到我现在画画的这个程度,将来要再花30年的时间让我再回到原来创作的那种感觉。 我觉得教育就是用一种容器,把不同材质的小孩全部都塑造成一样的,然后让我变成我们,从个人变成团体,于是我们就再也没有想象力了,也没有创造力了。

我们做着相同的事,过着相同的生活,然后做着相同的梦。我想也许我们已经没有什么梦了。我们想让我们的孩子成功,但是却要他们缴出武器,缴出他们的童年力量。

我活到这个年龄的时候,常常觉得其实生命是会发问的,它至少会在你的人生中提问两次。 一次会在你某个年龄的时候提出来,它会问你,这是你要的人生吗?有人被生命提问了之后会去反思,反思后有人就毅然决然地抛下现在的事业,然后去做一个别人觉得不可思议的决定。有的人会忽略这个提问,因为抛不下既得的一切。 如果你忽略掉了第一次提问,生命还会再问你第二次,这一次是在你即将离开人世的时候:这是你要的人生吗?有的人含笑回答说,这就是我要的人生。有的人会滴下一滴泪,然后咽下最后一口气,后悔地离开。

每隔一段时间,我们就会站在人生抉择的十字路口彷徨着,通常我们都会选择用社会或者众人的价值观去决定我们的未来。我们以为我们选了对自己最有利的决定,但其实我觉得只要没有顺从自己内心的声音,都会是一个错误的决定。 很多人会说,照着自己的感觉走将来会失败,那我告诉各位,很多人照众人的感觉走也没有成功。即使有人成功了,也是一个不快乐的成功。我想这就是为什么这么多年来,我看到了那么多成功的人不快乐。 那么我们要怎么样才能做对人生的选择呢?我的经验是,小时候的童年的那个自己就是我们人生的导师,在人生的十字路口,如果你和那个最了解你内心的小孩去商量,去选择,我觉得他会最懂你的天赋和你本人的力量。 就像我小的时候,其实我画画从来没有被鼓励过,几乎所有的大人都认为画画是错误的,画画是没有希望的。

我记得我第一次跟我舅舅说以后要靠画画为生。第二天舅舅就送了我一个金笔,我以为他是鼓励我,想告诉我如果你找到你的路,你就往前走吧。结果我舅舅跟我说,不是的,这个金笔送给你,是你决定当漫画家以后,饿得没饭吃的时候,可以拿这个金笔去典当。 我会跟各位说这些,是因为我自己曾经迷失过,我曾经不快乐过,所以我知道。在自己选择当职业漫画家之后,我一开始非常非常地快乐,我每天想象、创造,用自己的兴趣还能够挣钱谋生,甚至成功,真的很好。 但随着越来越忙,尽管我还是想办法维持自己单纯的生活,我渐渐开始对很多事情没有感觉了,包括我的不快乐都没有办法感觉到了。

直到有一天,我的小孩过来跟我说,爸爸,你是在面无表情地画画。那个时候我才惊觉到,其实我已经变了。 我在不知不觉中已经用了社会化的方式,而不再用我童年的直觉去看,或者去决定事情。于是我就停下来了,我把手头上所有的工作都放下,停掉了印书像印钞票一样的日子。 我开始花大量的时间去打造我的世界。我和我的太太、小孩一起,在熟悉的城市里行走,也在陌生的城市里行走,慢慢慢慢在行走的过程里面,一点点一点点地,再去找回内心那个有童年力量的小孩。现在无论去哪我都会带着我的世界。

我一直觉得我们这个时代是一个贪婪的时代,也是一个匮乏的时代。现在的人拥有了一切,但仍然不快乐;现代人拼命地索要,但是仍然不满足。我觉得是因为我们内心匮乏,而这种匮乏在童年的时候其实是不存在的。 每个人小时候都拥有一个属于自己的小小的梦,那个梦似乎微不足道,但是现在回想起来,却是足以支撑我们的一股很大的力量。我觉得有的时候,人就是靠那个微不足道的小小的梦过下去的,有的时候人也是靠着那个微不足道的小小的梦成功的。 大家一定会想问我,童年的力量到底是什么?你们可以看我的漫画《绝对小孩》,你们就可以了解了。其实讲到这里我还蛮开心的,偷偷打了一个小广告。但我现在先试着简单地告诉各位,我觉得童年的力量其实就是想象力、创造力和幽默。 什么是想象力呢?我只能试着这么说,想象力就是绕到所有的人、事、物的背后,去看见一个截然不同的景象,然后颠覆所有既定的事实。

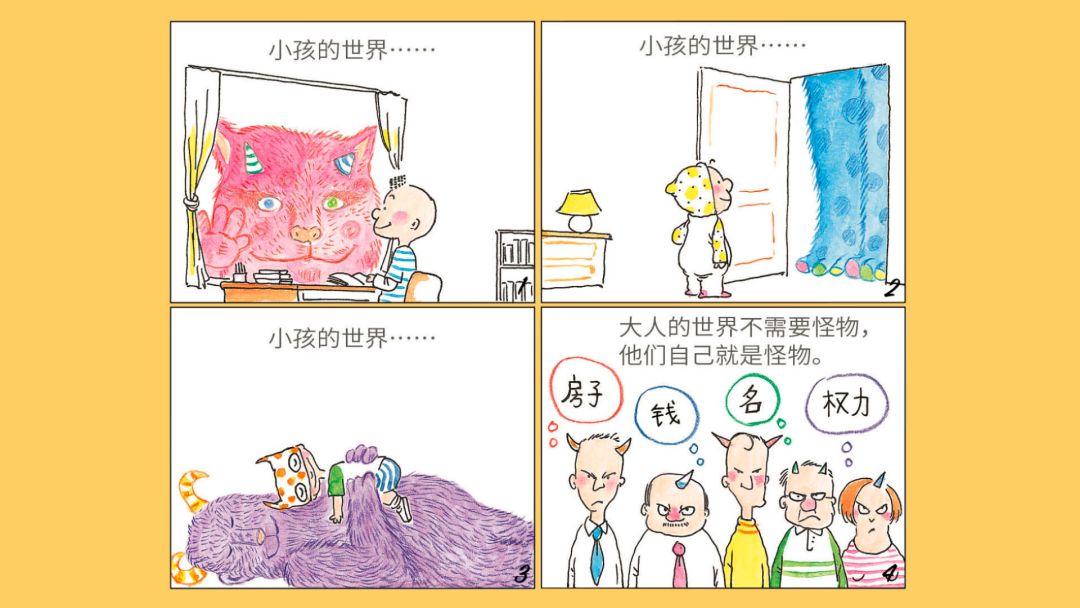

接下来看一下我准备的这两个四格的漫画,你们会发现因为有丰富的想象力,所以小孩的世界和大人的世界真的是不一样的。

我再讲一下什么是创造力。创造力就是更加深化和落实你的想象力,让那个想象具体可为,从一样东西变成另外一样东西,再从另一样东西变成一个和原来截然不同的东西。创造力其实是非常抽象的,它的变化是很难解释的,我用一些图来解释给大家看。 这个就是从一个鞭炮变成工厂,变成船,再变成蛋糕。

这也是一样,从两片叶子变成虫,变成蝙蝠,变成一个胖子,再变成帽子,然后有一个人戴着它。

最后我讲一下幽默。幽默只是一个心态,就是一颗对人、事、物的体谅包容的心。当你拥有了那种心态,你就拥有了一个心情的旋转门,它能够让你从冰冷的地窖转瞬之间就到一个艳阳高照的海滩。

而幽默其实就是你心中的那个小孩,小孩看所有的事情都觉得很好笑。 我讲的这些就是你和我、每一个人的童年力量。我把幸福分成两种,一种是看得见的幸福,一种是看不见的幸福。这中间有什么差别?我觉得我们现代人过的幸福都是看得见的幸福,我们住很好的房子、吃很好的食物、开很好的车,我们也穿着很漂亮的衣服。

那什么是看不见的幸福呢?看不见的幸福就是我小的时候,甚至我的祖父辈他们那时候。其实他们过着非常非常简陋的生活,但他们带着一颗满足的心,我称那为看不见的幸福。 当我们把这两个年代放在一起做比较的时候,就可以看出来看得见的幸福和看不见的幸福的差别。各位现在应该常常会担心,我们喝的水干不干净,我们吃的食物有没有毒,我们呼吸的空气好不好。 但是我可以跟你们说,在我小的时候,我们的水都是没有污染的,我们的空气都是新鲜的,我们吃的食物全部都是现在卖得非常贵的所谓的有机食物。一比较你们就会知道,我们的上一代也许过得很贫乏,但是其实他们一直享有着看不见的幸福。 我们现代人如果想要自己的家里有一个小院,可能要花非常非常多的钱。但是在我小的时候,所有人家前面都有一个小小的院子,我认为那就是看不见的幸福。 我们现在教育下一代的全部都是看得见的幸福,而我们已经没有办法提供给他们看不见的幸福了。这种事事都需要购买来的童年,我觉得是不对的。 我们不要再用更多工具化的教育方式来教导下一代,我们要留给小孩能够去做梦的权利跟环境。他们有一天会让那个梦实现,然后获得他自己想要的人生。 而这个时代的大人们可以随着小孩的梦,找回自己心中躲起来的那个小孩,抱一抱小时候的自己,和他一起并肩面对这个世界。其实那个童年,那个充满想象力的你并没有远离,他就在每一个新的梦的拐角。新的生活方式,在那里等你。 谢谢你们。 |