清代诗人纳兰容若在他的《蝶恋花》里悼念亡妻:“辛苦最怜天上月,一昔如环,昔昔都成玦。若似月轮终皎洁,不辞冰雪为卿热。”

月华如水,朗照人间,但月下已无昔日一起赏月人。即便不辞冰雪,愿温热你的生命,我却无从寻觅你的芳踪。

古今深情,如出一辙。容若为他的卢氏,巴金为他的萧珊。

巴金与萧珊

1923年5月,19岁的巴金离开四川老家,乘船顺江而下,到达上海。4年后,他又去往法国。他的第一部小说《灭亡》就是在巴黎写成的。

1936年,巴金结合自己的生活经历,写成了长篇小说《家》。《家》通过一系列美好生命的毁灭,控诉了封建大家庭的腐朽和罪恶,讴歌了年轻一代的觉醒和反抗,为新时代的青年点亮了前行的明灯,因此在文坛名声大噪。当时的巴金每天都会收到许多读者来信。

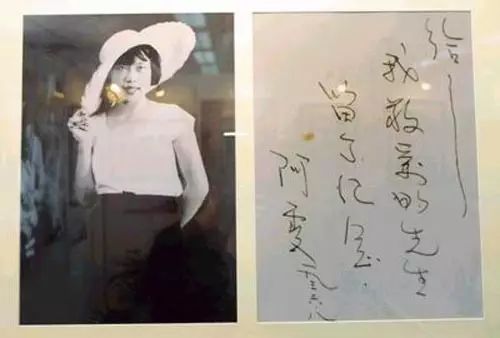

有一天,巴金像往常一样拆信的时候,忽然发现一张照片滑落了下来,拾起一看,玉照中白衣黑裙的女孩梳着短发,头上戴着花边草帽,嘴角俏皮地上翘,目光凝神地睇望着远处。

照片的背面写着:“ 给我敬爱的先生留个纪念。”

巴金夫人萧珊送给巴金的第一张照片,1936年8月摄于上海

这个女生就是萧珊。当时的萧珊由于饰演话剧《雷雨》中的四凤,并与进步人士交往过密而被学校开除。

像那个年代许多热血但迷惘的年轻人一样,《家》的出现点燃了萧珊追求爱情与自由的信念。于是,她像一只迷途中的羔羊一样,鼓起勇气给巴金写信。

由于有着13岁的差距,每次给萧珊回信,巴金总是称她为“我的小友”。在巴金的眼里,萧珊还是个不谙世事的孩子,这个小女生不过是千万个给他写信的读者中的一员。

此时的巴金不知道,虽然他将萧珊定义为普通的读者,但萧珊的眼里却只有巴金。她在给巴金的信中,不仅倾诉苦恼,也畅谈文学与人生,并好奇地问这问那。她像一株花树,伸出满是粉红花骨朵的枝丫,打探经过她那个小小世界的清风和流云,在青春的悸动中和对爱情的渴望里,表达着她的倾慕和思恋。

1939年,就读于西南联大外文系的萧珊,摄于昆明

萧珊无遮无拦的热情深深地感染了巴金。在和萧珊的通信中,巴金那颗在颠沛流离的岁月和纷扰的世事中困顿已久的心,渐渐地舒展开来,仿佛蛰伏已久的种子,欣欣然破土生出嫩绿的茎叶。不知不觉中,一种微妙的情愫在心头潜滋暗长。

以文会友半年后,这个小姑娘在信中大胆地问道:“ 笔谈如此和谐,为什么就不能面谈呢?希望李先生能答应我的请求。”

一向郁郁寡欢的巴金,被这个勇气可嘉又可爱至极的女孩打动了,于是竟鬼使神差地答应了她的请求。

1936年8月的一天,在上海南京东路719号的新雅粤菜馆里,萧珊终于见到了自己日思夜想的偶像。

彼时萧珊的处境,像极了巴金笔下《家》中的老三觉慧,在封建大家庭的桎梏中苦闷彷徨。萧珊告诉巴金,自己想逃出那个“牢笼”,去外面闯荡。巴金闻言,赶忙说:“千万不要这样,像你这样的少年还是一只羽翼未丰的小鸟,很难远走高飞的。现在社会纷繁复杂,决不可冲动行事。你应该多读书,多思考,再行动啊。”

巴金语重心长的话,打消了萧珊离家出走的念头,同时也拉近了两个人的距离。

此后很长一段时间,除了给巴金写信,萧珊还经常去拜访巴金,关心他的生活起居。萧珊的细腻与温情,让十几年来很少与女性接触,终日在黑白文字的无声世界中如苦行僧一般劳作的巴金,感受到了从未有过的快乐。

后来发生的一件事,却让二人的感情小船险些触礁。

萧珊

原来,萧珊的父亲为女儿找了一户有钱的人家,要给萧珊定下婚约。萧珊满心以为巴金会坚定不移地与她站在一起,反抗这场包办婚姻。然而,巴金给她的回答却是:“这件事由你自己考虑决定。”失望至极的萧珊逃也似地奔出巴金的寓所,掩面而泣。

在萧珊看来,一腔炽热,不过是自作多情的空付。巴金对此的解释却是:“我是说她还小,一旦考虑不成熟,会悔恨终身的。将来她长大能有主见了,成熟了,还愿意要我这个老头子,那我就和她生活在一起。” 巴金对爱情的尊重和慎重不仅让一场误解涣然冰释,同时也坚定了萧珊对巴金爱的信心。

上海沦陷后,萧珊陪着巴金一路逃亡,彼时的萧珊只有一个信念,那就是,无论生死都要和相爱的人在一起。

曾经因为家庭的阴霾和命运的多舛,他抱定了独身主义,遇到萧珊后,他才第一次有了对婚姻的渴望。就像钱钟书对杨绛表白的那样:“我见到她之前,从未想到要结婚;我娶了她几十年,从未后悔娶她;也未想过要娶别的女人。”

1944年5月,萧珊和巴金终于走到了一起,在此之前,他们经历了长达八年的恋爱。这八年中,他们在烽火连天中几度离散,虽天南地北,仍两情依依。

一对苦命的鸳鸯终成眷侣时,巴金已经40岁,而萧珊也已经27岁了。

巴金在桂林漓江东岸,借了朋友的一间木板房当新房,他们没有添置任何家当。居无定所,寒衣素食,但对彼此的爱意消减了动荡与贫穷带来的乱世蹇难。

一年后,日本投降,巴金带着萧珊回到了上海。

1949年,巴金与夫人萧珊、女儿小林

长期艰苦的创作极大地磨损了他的健康。婚后,萧珊对他照顾有加——她爱他,视他为她的整个天与地,甚至当命一样珍惜:“能够作为你的妻子,在我永远是一件值得庆耀的事。”所以萧珊在人们面前,在通信中,一直都称巴金为“李先生”。

巴金也爱萧珊,哪怕只有几天的分离,他都会给萧珊写信。纸短情长,归心似箭。

巴金和萧珊婚后的四五年中仅有两次小别。此外他就不曾离开过上海,不曾离开过萧珊和自己的一双儿女。

1966年,十年浩劫开始。作为文化名人的巴金再次被推到了风口浪尖上,“覆巢之下无完卵”,无辜的萧珊也被一同裹挟进去。

一身硬骨的他难以折从,但为了活下去,他只能低下一颗高贵的头颅。为此,他几无生念,痛苦不已。

萧珊便成了他情感的避难所。每天晚上,巴金拖着疲惫不堪的身体回家,心意沉沉,沮丧至极,但看到她的笑脸,愁云总是散去了大半。

巴金是这样回忆那段岁月的。

有一个时期我和她每晚临睡前要服两粒眠尔通才能够闭眼,可是天将发白就都醒了。我唤她,她也唤我。我诉苦般地说:“日子难过啊!”她也用同样的声音回答:“日子难过啊!”但是她马上加一句:“要坚持下去。”或者再加一句:“坚持就是胜利!”

在她面前,他变得像一个脆弱无助的孩子,需索她的庇护和温暖。当时也置身于险恶漩涡中的萧珊,却总是无比乐观而又坚定地给予他最大的慰藉和力量。

多少苦难的背后,都是咬紧牙关的灵魂。

可是,此刻真正坚持不住的,不是巴金,而是萧珊。巴金的“改造”尚未结束,萧珊便被查出了肠癌。

1972年7月底,萧珊才好不容易住进中山医院病房,但癌细胞已经扩散,在不得不立即开刀进手术室以前,她生平第一次对巴金说:“看来,我们要分别了……”

病榻上的她,形容枯槁,但她被病痛折磨得失去光彩的眼神,依然不肯黯淡下去。她含泪地望着他:“我不愿离开你。没有我,谁来照顾你啊?”

那一刻, 她最顾惜的不是自己的生命,而是在她离去后,他何以独活?

萧珊开刀后仅活了5天。1972年8月13日,萧珊走了。

巴金于夫人萧珊追悼会上

在中山医院的太平间,“她躺在担架上,但已经被白布床单包得紧紧的,看不到面容了。我弯下身子,把地上那个还有点人形的白布包拍了好几下,一面哭着唤她的名字。”

萧珊去世后, 巴金在短短的几天之内就白掉了头发。但3年之后,巴金才获许把萧珊的骨灰捧回。他将妻子的骨灰放在自己的枕边,每夜与之共眠。“她是我生命的一部分,她的骨灰里有我的血和泪”。从萧珊离开的那一天起,无数个夜里,与妻子在梦里相逢成了巴金望眼欲穿的期待。

“从别后,忆相逢,几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照,犹恐相逢是梦中。”晏几道写尽了相思意,但他尚能活着相见,而巴金只能以梦相托给亡妻。

但多少次残梦中醒来,他的枕边空空如也......

此后的许多年,从上海武康路113号路过的人们,经常看到一位形单影只的老人,如倦归的鸟儿,在黄昏里或暮雨中踽踽独行,满身满眼都是无枝可依的凄凉。

她是他今生第一个爱上的女人,也是唯一爱过的女人。弱水三千,但对他来说,所有的山川都只有一个名字,叫萧珊。

萧珊半身照

巴金在萧珊离开后,也要打扫人生的战场,清理那些陈年的“积债”。

1978年,他开始连载散文《随想录》。是对自己的反思,也是对一个时代的反思。

他用坦诚的反省,填补一度出现的精神空白。抱怨和骂娘都是容易的,但他更愿意拿起刀来,剖析自己在种种威压下就范的懦弱和苟且。所以,《随想录》真正给人以力量和鼓舞的所在,便是它由作为知识分子的忏悔而重新提出了知识分子应该坚守的良知和责任,再次倡导了“五四”精神的回归。

他以罕见的勇气“说真话”,为中国知识分子树立了一座不朽的精神丰碑。

若她在天有灵,一定会欣慰他的所作所为吧。这个被誉为“二十世纪中国文学的良心”的丈夫,是她即便离开人世时,都不后悔嫁的人。

1982年,巴金获意大利但丁学会授“但丁国际奖”

明代的归有光在他的《项脊轩志》结尾中写道:庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖也。

枇杷树业已亭亭如盖,但和你一起种树的人已经不在了。

所以,这个世间最大的怆痛莫过于,物是人非事事休。

“人死犹如灯灭。我不相信有鬼。但是,我又多么希望有一个鬼的世界,倘使真有鬼的世界,那么我同萧珊见面的日子就不远了。”

2005年10月17日19时6分,巴金在上海华东医院逝世,享年101岁。

巴金是五四新文学时代的最后一位大师,最后一位文学巨匠,他的逝世标志着一个时代的结束。

第二年,根据巴金的遗愿,他和妻子萧珊的骨灰被撒入上海长兴岛附近的东海。

他们投奔大海的怀抱,亦重回彼此的怀抱。你中有我,我中有你,从此,再没有什么能将他们分开......

- END -