* * *

他们身上都带着时代的烙印

状元是他们人生的高光时刻

但从长长人生回望

那也不过是一个略显不同的开始而已

* * *

2016 年河北省理科状元 孟祥熙:

北京大学光华管理学院大一在读

上大学后能不能像在衡中时那样自制?

答案是不能。

“一般你们不问我啊,我是不会说我是衡水一中的。因为每次我一说,你们就会觉得很惊奇。大家对衡中都是固有的印象,“啊,学霸!”,而附加印象就是无趣、呆板。但事实上不是这样的。

我觉得“衡水一中模式”不会让一个人失去个性,除非他本身就没有什么个性。比如我上了大学之后也爱睡懒觉,爱打网球、弹吉他。我常常在对面宿舍弹吉他到深夜 12 点,已经被投诉了很多回了。我挺怕被同学在饮水机里投毒的。

当然,我从衡水一中毕业,还是会带着衡水一中的印记。

我的饭量很大,一餐能吃三四两饭,同学都说我就是个“饕餮”。我还吃得无比快,那都是在衡中的三年里练出来的。高三时,我们每天中午有 25 分钟的吃饭时间,但一般都会在教室撑到最后一刻,花一分钟跑到食堂,花两分钟打饭、吃完饭,然后回宿舍睡觉。

高三最紧张的那一阵子,我都是一只手拿勺子,另一只手把米饭摁在勺子上,再送进嘴中的。我们都是自己带勺子吃饭,因为用筷子慢。有些人会得胃病,但我一直挺好的。

现在在北大,我还是改不了这习惯。放学后,同一节课的同学才刚到食堂,我就已经吃完走人了。有时候和漂亮女生吃饭,我才会用筷子和勺子慢条斯理地吃。

还有,以前在衡中时,每天上课、吃饭、睡觉都有具体的时间表。我习惯了那种时间安排。上大学之后我也尝试过,是不是还可以像在衡中时那样自制?答案是不能。

比如我想在 5 点钟起床,更多情况是我醒不来,闹钟却把室友都吵醒了。比如我还报了托福,现在只剩整整一个月的时间了,我还没开始学呢。我想申请延期考试,结果用户名和密码都忘了。以前在衡中时,我很有效率,但那都是依靠强大的外力。

过去我对考试的信念是,所有题我都应该做完,不应该有我不会做的题。以前 2 个小时的数学考试,我 40 分钟就可以交卷走人。前几题我基本眼睛一看就能给出答案,那都是条件反射做出来的。

然而,第一次在北大准备考试,我就想知道:“往年的题呢?我要做套往年的题啊!”但现在老师不会划重点,也没有模拟题这种东西了。

我们也常常会看到新闻对于衡中的批评,但我们不会点开细看,因为我知道会说些什么。虽然我也不太赞同那种模式,但如果我以后的孩子只能在河北高考,我也还是会选择衡中的。

其实我觉得在衡中读高三挺幸福的。因为我们不准熬夜,每天准时 10 点 10 分睡觉,5 点 10 分起床,睡够 8 个小时。而且我们的伙食都相当好。现在,我已经很少能在 10 点前睡觉了。

就像网上很多人觉得“衡水模式”应该被取缔一样,我觉得大家爱怎么想就怎么想吧,他们要的只不过是符合自己想象的“真相”而已。

现在的我有些迷茫,还在寻找自己以后的目标。有时候,我还挺怀念在衡中时的那种充实的。”

2014 年江苏省理科高考状元 吴呈杰:

北京大学光华管理学院大三在读

“状元”头衔成了枷锁,把我裹挟进成功学

“ 如果给我一个机会回到过去,我会选择高考结束、但还没公布成绩的时刻。

在高考前,我就拿到了北大校长实名推荐,能上北大几乎是板上钉钉的事情。那段时光因而过得懒散而自由,买了一堆书囤家里一本接一本看,每天都跑到家旁边的羽毛球场挥汗如雨,又和高中的好兄弟一块去了趟厦门。

那时候当然会天真地以为,劫难已渡,前路可期。

公布成绩当天,在接到老师电话时,我知道的还只是考了学校第一名。在赶往学校的路上,新的消息纷至沓来:市第一名、省第一名。

我慢慢开始感受到这一切失去控制了:在我的构想里,我会去北大念新闻,毕业后做记者,最后靠写字讨生活。一旦我成了站在现行教育体制金字塔最顶端的人,“一个状元去做记者,会不会太可惜了”,是那段时间每个人见到我都会问的问题。

接受媒体采访时,记者都对我这个“潜在”的同行格外感兴趣。他们告诉我:记者这一行又苦又累工资还低,状元们一般会选择的都是商学院。面对长枪短炮的发问,我迟疑半晌,只得以“还没想好选什么专业”搪塞过去。

等社会热度消停点了,终于开始琢磨选专业这事。那会年轻气盛,光环加身,想着做一个光鲜亮丽的金融精英也很好,正好家里还有一个在港大念精算的表哥,没太多顾虑就改了志愿。

来到商学院后,发现金融并不是我喜欢的。我并不排斥它,只是看一份商业计划书并不能提供给我写一篇报道的成就感。我开始在校媒做事,一步步做到主编;又去《人物》杂志实习,一待就是一年半。

但我渐渐发现,“状元”的头衔变成了一个枷锁,把我裹挟进了这样一个逻辑里:你曾经是世俗标准的优胜者,因此在接下来的人生道路里,你还是要做“别人家的孩子”,你还是要从事优渥、体面的职业。

很多采访对象会有百度记者的习惯。有超过 5 次,当我和采访对象聊完后,他会轻描淡写地来上一句:原来你是状元啊。这曾让我感到难堪,好像过去的我搭乘时光机穿梭而来,对着并没有成为金融精英的现在的我唉声叹气。

我花了很长一段时间重塑专业的尊严。我有无数次考虑放弃,也有无数次考虑转行。直到前不久,我去横店操作一个让我感到兴奋的选题。在结束了一天沉甸甸的采访后,我回到酒店,一边吃外卖一边听录音,突然意识到:此刻,当下,就是我真正想要的生活。

某种程度上我破除了自己的魔障。踩实了成功学往前走当然很好,就像我成了高考状元。可是——成为状元之后呢?你想要追求的东西又在哪里?日子是真刀实枪的,骗不了人。如果要感谢“状元”给我带来什么的话,就是它在很早之前就让我品尝到年少得志的滋味,同时让我知道,得志的滋味也不过如此。”

2005 年陕西省理科状元 冯宇宁:

航天五院西安分院微波工程师

中状元着红袍游园,买不起北京房还得回家

“ 如果不是这次又有人提出来,我可能都忘了自己还是个状元。

在单位,同事有时候看见我说“状元郎来了”,和叫“小张”、“小王”是一样的,状元这个词儿就像白开水一样,没什么味儿。

但刚考完那会儿可不一样,有种人生巅峰感,觉得自己无所不能,感觉挺飘的。当时还组织了一次游园,让我和文科状元穿上状元服,去游园行传统礼仪。

现在具体怎么游的我不记得了,就记得那天游着游着我凉鞋底掉了,脚趾头拼命使劲夹住那个底,那必须挺住啊!

最激动的是我爸妈,他们都在老家种地,为了供我上学,三个姐姐提前辍学打工。那天能免费游园、吃大餐,看我爸妈的眼神,觉得他们可能真以为现在的状元和古代差不多,下一步就该招驸马了。

我那时候也发下宏愿,我们家族的命运要从我这里开始改变,要让父母过上好生活,就是像城里人一样的生活,城里有自来水、天然气,多好啊!

如果没有高考,我能干啥呢?我身板不好,视力也不好,打工可能有点费劲,倒是可以种地,也许去创业?可我也没有啥想法。

我复读过一年,第一次参加考试时把高考看得很重。6 月 6 日晚上躺床上,大脑高速运转,我就想我考得特别棒,衣锦还乡荣归故里,父母喜上眉梢……结果那年托大(太自信)了,只报了北大,而且不服从调剂,结果落榜了。

其实复读也是件好事,不然我也当不了状元。

我中状元以后,有个高三考生还专门找到我的电话,他也是高分落榜,想像我一样复读一年,然后也中个状元,名利双收。我告诉他,第一,你不一定能中状元,第二,中了状元也不一定能有多少钱。

我当时就是高中奖励给我一台笔记本电脑,县政府奖励 1 万块钱,我个人形象不咋地,没啥代言。

我当年确实出名了。央视的一个节目播了我游园的新闻,和一个落榜生寻短见的新闻放在一起,我看了有点义愤填膺。但这并没有对我的大学生活产生影响,到了清华才发现,每个人都有故事,把我往两三千人里一放,泯然众人矣。

刚上大学那会儿,我还想带父母来北京生活,那时候不知天高地厚,不自量力了。我本科毕业就结婚了,12 年有了女儿。孩子得老人帮着带,这样房子至少需要两居、甚至三居,别说买房,在北京租房的压力都太大了。

那时,我有种骑虎难下的感觉,中了状元,上了清华,压力贼大。我意识到处境变了,但是父母希望你永远往上走,要去纽约,华盛顿,登上月球,跑到外星系去!

如果我没有孩子,可能会留在北京闯荡,而我博士毕业时孩子都 3 岁了,所以找工作时我就决定回西安落户。我作出一切决定的最大原因,是基于对自己赚钱能力的评估。我们研究航天的,各地收入差不多,西安和北京的房价比差不多是 1:10,非杵在北京的话,生活太难了。

我是很现实的人,内心的梦想随着年龄的增长变小。说真的,离开北京到现在,我从来没有后悔过。”

1996 年湖南省文科状元 欧阳觅剑:

广州某报纸评论员

我挺生气,因为他们把我描写成失败者

“ 父亲为我取名为“觅剑”,含义是让我寻找宝剑。在大学还没有扩招的那个年代,能上大学的人还是少数。我是我们县里考出的第一个省状元,领到 4000 块奖金,那时候县里还办了个庆祝大会,县领导们都出席了。

后来有一本叫《少男少女》的杂志登了一篇关于我的文章,我出名了。大一时,我每天都收到三四封读者来信。一开始我每一封都会回,但是我写得慢,到后来就干脆不回了。把信分给了宿舍同学,有个同学还因此跟一个女生通了 4 年的信。

毕业之后,我到了北京的一家报社。后来因为不喜欢北京的环境,我南下到了广州的一家杂志社。又因为当时觉得工资太低,去香港读了一年研究生。最后一直在广州的一家报纸工作。

这几年来,偶尔有三四个记者还会找我聊高考状元这件事。有一次我挺生气的,他们把我的经历和另外两个状元摆在一块对比,把我描写成失败者。

网上有许多帖子把历年高考状元后来从事的职业贴出来,想说明高考状元与成功之间的关系。我觉得确实有一定的影响,因为你能将有规则的高考完成好,那么生活中你遇到有规则的场合,你也能做好。而大家对成功的定义不一样,不是赚钱多就是成功。也不能说高考分越越高,赚的钱就越多。

我对那个年代已经没有什么特别的记忆了。只记得当时间跨越到 2000 年 1 月 1 日时,“千年虫”出现了。许多系统无法识别 2000 年,电脑运作不了,电梯瘫痪了。那一年我 23 岁,想去美国读研,后来没申请上。

还记得 1999 年最后一天晚上,电梯坏了,我爬楼梯,爬啊爬,爬了 18 层。

一晃眼,高考过去 21 年了。”

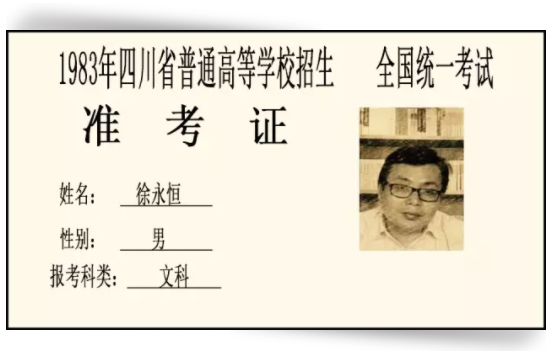

1983 年四川省文科状元 徐永恒:

重庆艺术工程职业学院副院长

我也落寞过,幻想如果生在不同的时代,命运是否会不同

“ 在我“获封”状元的那个时代,并没有对“状元”的过分宣传,也不存在当今社会流行的状元经济。

成绩公布后,我所在学校的老师还需拿着分数向省内各处打听,经过几天的时间才能确认我省内第一名的成绩。

但即使在当时,一个状元给一个学校及一些老师带来的仕途上的转变也是巨大的。几位县里的重要领导来到了我的母校,对我的老师进行了表彰,并给了我 1000 元的奖励。几个月后,省教育厅领导专程来学校考察,决定拨款支持万源中学改善教学设施和教师生活条件。几年后,学校用这笔专款建起了新楼。

中国人总认为学而优则仕,因此觉得状元意味着一步登天。正是在这种不切实际的关注下,当人们未能如愿见到状元“飞黄腾达”,便开始质疑唱衰。

北大图书证上的徐永恒

前不久,我们 83 级的北大文学班学生搞了一次聚会。我们大多停留在文教领域,没有过高的建树和世人眼中“极其成功”的案例,但我们保留了燕园底蕴。

其实,每一代人有其各自的时代底色。我们这一代常常被拿来比较:先我们几年的 70 年代末(恢复高考初期)考生,毕业就被分配到了大量紧要职能岗位上,他们中的多数成了高官。晚我们几年的 80 年代末考生,则赶上了市场经济时代,高校不再分配工作,纷纷走上了不同的轨迹,他们中很多人成了优秀的企业家。

我也曾经落寞过,幻想过如果生在不同的时代,命运轨迹会否截然不同。但后来就想通了,这样也没什么不好,我们所面临的时代课题不一样。

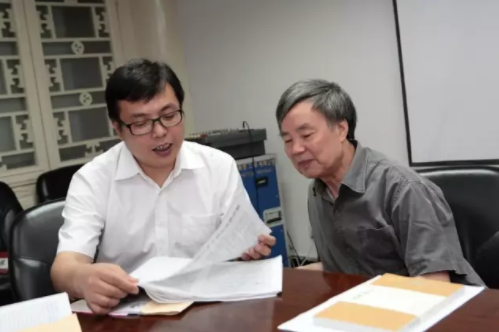

毕业 20 多年后,拜访当年北大的班主任,后来任北大中文系主任的温儒敏教授。”

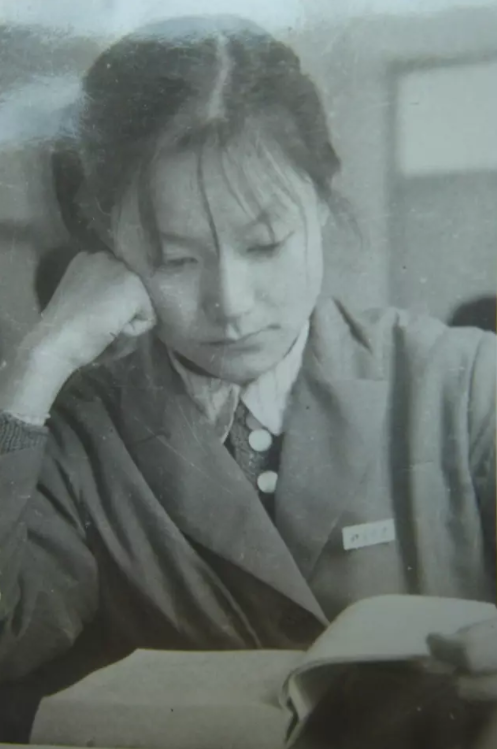

1977 年北京高考文科状元 刘学红:

原中青在线总经理

朝为田中郎,暮登天子堂

“ 我是恢复高考第一年的北京市文科第一名,我们那时候压根儿没有状元一说,甚至没有上大学的概念。

高中时半天劳动半天上课,毕业后,我和另外 10 个同学一起去平谷山区插队。

我们生产队得到过一个工农兵上大学的推荐名额,结果被推荐的是一个经常跟我们知青在一起玩的大队会计的女儿,专业是北京大学低温物理系。

这个女孩上大学之后,我曾趁春节回城之机专程坐了一趟 332 路公共汽车,只为能在车上看一眼北京大学。

当大队广播喇叭里说恢复高考时,对我们知青来说,那就是个朝为田中郎,暮登天子堂的机会。我们 11 个人都报名了,找机会从家把书背过来,抽时间看书。

一到休息时候,农民都到一边抽烟聊天去了,我们就都找片阴凉地儿开始看书,他们还讽刺我们“能考上吗!净瞎折腾!”

离高考还有 15 天的时候,我们集体请假回城复习了。为了让我的复习不受干扰,我母亲把我反锁在屋内复习。文革期间的教材没什么知识点,我一个比较要好的同学翻出她爸爸文革前的教材借我看。我妈听说别人家借到了文革前的历史高考考卷,不让拿走,也不让复印,就让我去人家家里,俩小孩儿一块儿做卷子。

当年高考在冬天,12 月 10 日和 11 日,从我们知青点到公社中学的考点要走十几里山路,于是我们一大早就顶着寒风,翻山越岭往公社赶。

就这样我上了北京大学新闻系,毕业后,我被分配到中国青年报工作。

如果没有高考,我应该也会和当年留城的同学一样,做售货员,或者顶替父母做些普通的工作,和现在的视野不一样,关心的东西也不一样。

我在 2007 年把高考准考证交给了国家博物馆,把我们这一届作为一个历史现象留了下来。”

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2017-6-23 10:27 AM

发表于 2017-6-23 10:27 AM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡