外公去世后,独自生活的外婆因为一点小病住进医院,由后辈轮班陪护。

然而,外婆躺在病床上的时间越来越长,并借此同儿女们展开对峙。

这是真实故事计划的第 42 个故事

外婆死后,埋在外公坟旁。按惯例,全家每逢一个“七”要去看她,带三个菜,通常是一碟煎豆腐干、一碟煎鸡蛋和煎小鱼。

“头七”那天,我们临出发才发现没备小鱼,只得慌里慌张买了大鱼代替。母亲煎鱼时碎碎念叨:“该提前想到的,怪我,临急去买,哪里能买到呢。”

那天雨下得大极了,车开到山下,我们步行上山。常走的路被水完全没过,看不清深浅,只能绕路。我们互相搀扶着走过泥潭和竹林,再蹚水走过一段近一米深的没腰的路,最终狼狈地来到墓前。三碗菜成了三碗汤,烧纸、冥币也被弄湿,点不着。

回去的路上母亲说:“你看,外婆在惩罚我们,她肯定在说,瞧你们一个个不孝顺,让你们吃点苦头!”

没人接话。大概是母亲说出了所有人的想法。

一

去年十一回家,外婆说胸口有点痛,我说去检查一下吧。外婆摆摆手:“不要紧,人老了就这样,这里痛那里痛的。”我就没把这事放在心上。

等到春节前,母亲才在微信里告诉我:“外婆骨折住院了,卧床不起呢。不过没大事,别担心。”语气轻描淡写。

原来,外婆的胸口痛是骨质疏松引发的胸椎压缩性骨折。这病听着吓人,其实很多骨质疏松的老年人都有骨折。当医生的父母向我解释,有些老年人骨头格外软,受到外力挤压会稍稍凹下去。有的压缩性骨折不用手术,静养就可以。

大家以为这是场小病,会很快就过去,谁都没料到拖成了持久战。母亲和大姨陪了几天床后吃不消了,喊来小姨父。小姨父脾气好,工作不需要坐班,后来成了主力。在病房里,他拿着金庸的小说从早看到晚,一陪就是二十多天。

二

外公在世时,我们常过去聚会,一大家子很热闹。外公突然去世之后,200多平米的大房子只剩外婆一个人,她陷入了长久的郁郁寡欢中。那段时间她瘦了二十斤,头发也白了,一下子苍老许多。

母亲提出让外婆过来住,外婆说再过几年。她是个庄稼人,舍不得家里的几分地和几只鸡。和同村人谈起“今天的芹菜多少钱一斤”时,她脸上会有一种自豪的光芒,自在得意。我们不再强迫她。

外婆的三个女儿都走出了庄稼地,在小城有自己的工作,工资虽不算高,但吃穿无忧。为了哄外婆开心,三姊妹时常去田里帮忙。

外公去世时,家里兵荒马乱处理后事。几天后外婆去田里,发现两茬地中间的石头被动过——自家的田被临家巧妙地占去不少。

这大概也是外婆坚持种地的一个原因:她要天天去农田里宣告主权,让其他人知道,这一家虽没了男主人,几个子女也在外工作,但田里是有人的,别人休想占去半点便宜。

后来,外婆开始来我家帮忙烧中午饭、做家务,但饭后还是要回去。在我家,她显得不太自然。有时父母午睡,外婆就坐在电视机前,看一下这个台,换一下那个台,看着看着就犯困,点头像鸡啄米。我喊她去床上躺会儿,她说不了,马上就走。

春节前我回去看外婆,那时她已经住院一个多月,三个女儿轮番照料,大家都有些疲惫,忍不住数落起外婆。

“她晚上八点就呼噜不断,能一觉睡到大天亮。”小姨父说。“骂起人来中气挺足,但你要是喊她起床,她是不听的。”

骨科医生好几次对母亲说:“你家老太太可以下床了,得做一些康复训练,不然正常的能力都要没了。”母亲着急,想把外婆赶下床。外婆火了,说:“我疼,我不能下床,你逼我下床干什么。”

外婆对疼痛的耐受力特别差,是骨科最不受欢迎的病人——护士才走到她床前,被子还没掀开,她就喊起来。外婆说自己年轻时结扎,其他人上午做完手术下午就下田干活,她则躺了五天整。

有时被母亲逼急了,她干脆说:“你不要到我面前来,我看见你就生气。”

外婆在床上躺了几十天。她坚持说:“我年轻的时候有一次腰疼,特别疼,躺了七天躺好了。所以你们得让我躺,躺着躺着就会好。”快过年的时候,她终于肯下床了。母亲觉得庆幸,说不是过年还不知道要躺到什么时候。

父亲笑着说外婆“潜伏”得很深啊。我听了心里有些不是滋味。

图 | 外公与外婆合影,拍照半年后外公过世

三

除夕那天,外婆出院,住到我家来。

在医院的40天里,外婆没有洗澡,每天都是女儿们给她擦身子。大家说带她去洗澡,外婆苦着脸说:“我动不了,怎么洗?不能洗,再过几天。”

我们都有些不满。过年本该收拾干净,可外婆不仅面色灰败,还很脏,头皮屑已经结块,身上有一种卧床太久的味道,像放坏掉的食物,馊。

我猜外婆是害怕在浴室里得不到轻柔的对待。那时她与几个儿女的互动已经很少。不到万不得已,她不肯轻易开口叫他们。

我自告奋勇,要带外婆去洗澡。她提出很多问题,我一一招架。她最后松口,说好吧。

从我家到澡堂直线距离500米,我、阿姨、表妹三个人扶着外婆,一步一挪。路上阿姨想逗外婆开心,说她们公司刚办了年会,有很多好玩的项目。但外婆显得漠不关心,只是问:“发了多少钱?”阿姨顿了顿,语气一下子受挫:“没发钱,就是大家一起玩玩嘛。”外婆从鼻子里哼了一声,说:“没发钱?那整这些有的没的干什么?”

半小时后,我们把外婆弄进澡堂。脱掉衣服,她身上的皮屑几乎簌簌而下。水一冲,手肘、膝盖的位置竟然脱了一层薄薄的皮,兜住了水。我下手很轻,但外婆还是时不时叫唤,特别是快洗到她胸椎骨折的地方时,她反复叮嘱:“轻点啊,千万轻一点啊。”

除夕夜,全家忙了一桌饭菜,喊外婆来吃饭。她不肯上桌,说只想快点吃完饭,安安静静地上床躺着。父亲有点儿生气:“一年就这么一顿团圆饭,你就是不吃,上桌和大家一起坐着不行吗?”我觉得父亲有点过头,都是一家人,那么讲究干什么,让外婆舒服点不好吗?

一天,我盛好午饭给外婆端过去。外婆让我喂她,说手使不上劲。我拿起勺子准备往她嘴边送,看到母亲瞪了我一眼,我马上笑着说:“您自己试试吧,慢慢来,又不着急的。”外婆端起碗,嘟囔了一句:“怎么,连你也不愿意了吗?”

外婆对我们所有人失去了信任。

外婆骨折,可她没糊涂,她觉得我们都在糊弄她——“始作俑者”是我母亲。住院时外婆想用吗啡止痛,母亲担心副作用,让护士用其他药蒙混过去。药打下去,外婆的疼痛没减轻,心里明白了七七八八。

出院后外婆的生活很简单,早上我们花一个小时伺候她起床,晚上再花一小时伺候她睡觉,白天她有时候扶着院子里的栏杆站站走走,多数时间是坐着。好几次我站在她身后喊她进屋,她一言不发,那场景让人心酸。

四

家人似乎觉得生病的外婆是个“麻烦”,外婆自己也明白。走之前我和母亲长谈,我说外婆现在是病人,你们得耐心些,尊重她。”

我说了好大一通,母亲听完后说:“你说的我都知道,可你能听听我的版本吗?”

去年外婆的胸痛开始剧烈时,母亲很担心,三番两次催促她到医院彻查。但外婆讳疾忌医,不肯去医院,而是去一个亲戚那里做针灸。扎了两天针后,外婆就无法下床了,躺了三天。母亲让她去医院,她仍不肯。

母亲忍无可忍,打了急救电话,120救护车直接开进外婆家,四个男人硬把她抬上担架。到医院做全身检查,没检查出脏器的毛病,只是骨折,母亲松了口气。

住院后,外婆不肯下床。骨科大夫问母亲:“她是不是肝气郁结?可能是心理上的问题,你去买点玫瑰花、陈皮,泡茶给她喝。”

家人怀疑外婆还没走出外公去世的阴影,想借此得到子女的关心。

外婆说:“你们不要把我想成那样,我确实是疼,不疼我自讨苦吃干什么?那种疼,你们体会不了的。”

过完年,我离家上班。没过几天,父母给我打电话:“你外婆现在自己起床,自己上厕所了。我早说过,她是可以的,就是要‘做’给你们看,没什么好担心的。”

3月7日,好转的外婆回到了自己的家。那天大姨父来接她,外婆对母亲说:“还好我之前没彻底搬过来,有一个退路。不然天天在你这儿,看你脸色。”母亲听了后心里很是难受。

外婆回家后,大姨、大姨父陪她住。一次我给她打电话,她还是说疼,又说:“经过这一次,我懂了很多。”我劝外婆看淡些:“几个女儿算孝顺了,久病床前无孝子呢。”外婆冷笑一句:“都是靠不住。”

没过几天,外婆在上楼梯时胸椎骨折。再度卧床。

这次想让外婆起床就难了。母亲每天下班后就去外婆家,督促她起床。道理说了一堆又一堆,外婆就是不肯动。她说,再次骨折证明之前“没躺好”。她的身体告诉她,四仰八叉地躺着最舒服。

全家疲劳不已。大姨说,她每天睁开眼就是两件事——妈起床吗,妈吃饭吗。外婆吃得越来越少,给她喂饭,她嚼几口,趁着不注意,悄悄吐掉。

后来,大姨觉得外婆是不是被什么给魇住了,便去外公的坟头烧了几柱香,靠着坟头说了很久的话。回家后外婆骂她:“你老娘在这里快死了,你也不陪,还跑出去。”

五一假期,小姨回去照顾外婆,让大姨出门散心。大姨说,只两天没见外婆,等她再回家,看到床上的外婆瘦得“一下缩没了”。大姨脚一软,跪在外婆面前,眼泪喷涌而出。

五

母亲的内心最煎熬,她是学医的,知道该怎么康复。可是,躺着的不是一个普通病人,那是她的母亲。她在课本里学的关于骨折的知识,在这个老太太面前一点也不顶用,还屡屡遭到挑战。

最担心的事还是发生了,外婆因为长期卧床患上了坠积性肺炎、全身肌肉萎缩。父母对此早有预言,可等到一切成真,他们无法说“早告诉过你,让你不听我的”。面前的外婆,那么瘦那么可怜,同时让所有人心里窝着火。

医生说外婆要学会自主呼吸,要吐痰。他给了外婆一个气球,让她每天吹100下。外婆吹了两三下,觉得疼就放弃了。母亲本以为外婆会有所醒悟,没想到她仍是老一套——我疼,你们别逼我做这做那,我要是不疼了,什么就好了。”

很快,她只能靠呼吸机了。

外婆的病情恶化得很快。肺部的痰如积水,越积越深,一口气上不来就心脏骤停。她被痰堵了两次,及时被拍出来了,第三次,终究没办法。

2016年6月14日下午5:17,外婆去世,死于一口痰液。

外婆卧床半年,全家心力交瘁,她留给三个女儿的是难言的苦涩。母亲觉得她有责任,她是医生,外婆却死于一种不致命的病,“全市找不到第二例”。大姨觉得她有责任,最后照顾外婆的时候,外婆说“我做鬼都不会放过你”。外婆曾劝小姨辞职在家照顾,她没答应,外婆说:“你妈都快死了,你还上什么破班。”

而我,会感受到她的孤独和脆弱,却没有心平气和地说过一句:外婆,你说,我听。

我赶回家,见外婆最后一面。她的脸蜡黄蜡黄的,穿着寿衣,带着帽子,一套装束十分可笑。我在她床边捡到半截断了的针管,管子里还有血。那是外婆断气后,家人手忙脚乱从医院带出来的。我右手拿着管子,想象外婆去世前是否有过挣扎和不舍。我手腕脉搏处突突地跳着,像是有所感知。

六

老家的风俗是给亡者过“七”,从头七到满七,共四十九天。这对于在外地工作的我没那么严格,过完头七,我准备买票回京。常用联系人那栏,“方齐华”的名字跳出来。两年前,我为“方齐华”买过黄山和北京间的往返票。

外婆名叫“方齐华”。

那次,母亲、阿姨带着外婆到北京来,我陪着玩了一周。夏天很热,景点人又多,我们觉得很疲乏。进圆明园走到大水法时,只有外婆一个人走得动了。于是她自己进去逛了一圈,出来时说:“瞧瞧你们一个个,精力还不如我一个老太婆。”外婆身体一向很好,这才两年而已。

到尾七时,我又回到老家。

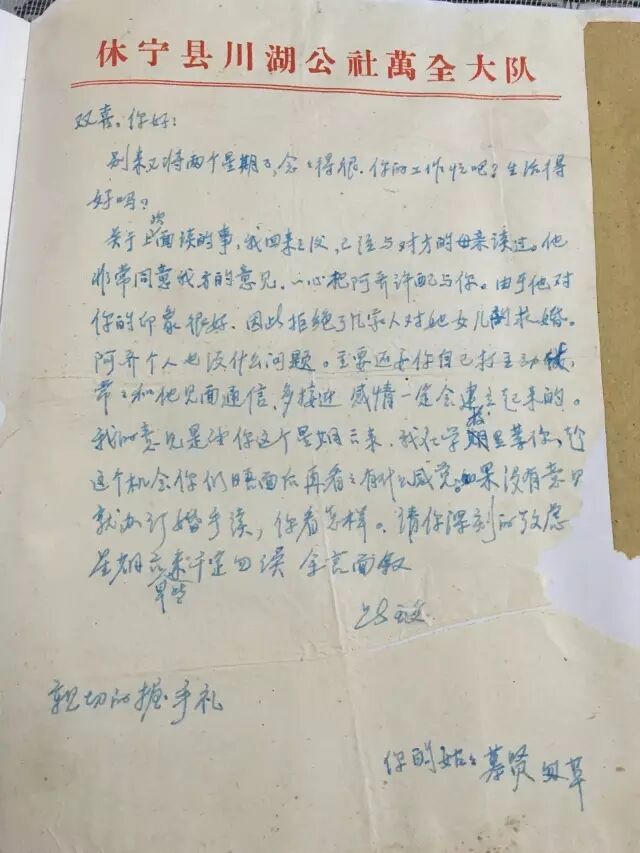

全家的情绪比当初稳定了不少。我整理外婆的遗物,意外发现一封外公当初和外婆谈婚论嫁时的书信。

图 | 外公的相亲信

双喜,你好:

别来又将两个星期了,念念得很。你的工作忙吧?生活得好吗?

关于上次面谈的事,我回来之后,已经与对方的母亲谈过。她非常同意我方的意见,一心把阿齐许配于你。由于她对你的印象很好,因此拒绝了其他人对她女儿的求婚。阿齐个人也没什么问题,主要是你自己打主动仗,常常和她见面通信,多接近,感情一定会建立起来的。我的意见是望你这个星期六来,我在学校里等你,趁这个机会,你们晤面后再看看有什么感觉。如果没有意见,就办订婚手续,你看怎样。请你深刻考虑,星期六早些来,千万勿误。余言面叙。

此致

亲切的握手礼

你的姑姑 慕贤 匆草

“双喜”就是我的外公,信里提到的“阿齐”就是我的外婆。信是外公的姑姑“慕贤”写给外公的,她算是外公外婆婚姻的介绍人。那一年是1964年,外公26岁,外婆19岁。

外公去世后,外婆一个人过了四年。直到她走,我才想起,四年里我从没见到她笑过,哪怕一次。

作者倪玮,现为记者

编辑 | 马璇