不久前看到一篇文章,题目是《珍惜农村青年的朴素爱国情怀》,作者说经过调研发现“农村青年的爱国主义情怀普遍比较强烈;一些国外机构的调查也证实,相对于城市青年,农村青年更具爱国主义情绪”。

从调研到形成的结论,严谨的学术观点多会引述相应的调查数据或具体案例以自我印证,比如,去过哪些地区调研,被调查者的背景和主要言谈,有力的论点需要详尽个例的支撑,比如他们分别是谁,有什么样的个人经历和为什么选择留在了农村,怎样传达了爱国情怀。

可惜,文章没有提到这些,直接给出了结论。

就我一直以来的观察,今天中国农村的凋零前所未有,连人口众多的中原和江淮,也有大白天里鸡鸭鹅狗都少见的村子,常常傍晚了,才见老人孩子的影子,不是大节日,很难遇到年轻人。身强力壮的都远走他乡去做事,留守老幼多,留守青年少。

因为有插队经历,平时比较关注中国的乡村,从上世纪60年代末第一次下乡,到最近十年在高校接触年轻大学生,我想,如果把农村青年最朴素的情怀总结成一句话,恐怕就是:怎样离开乡下,过上城市青年的生活。

▍一直以来,农民被怎样定位

《珍惜农村青年的朴素爱国情怀》中没有否认的是:

农业是弱势产业、农民是弱势群体,在农村生活、农业生产过程中,很多农村青年都遇到过因公共服务不足而带来的种种困境,这种体验是城市青年难以想象的。

再次,农村青年对国家更具依赖性。在城乡二元结构仍然存在的今天,留在农村的青年是弱势群体。至少相对于他们的同龄人而言,他们也许是社会竞争的“失败者”。因为无法在市场中获利,社会资本也较少,他们对国家具有更强烈的依赖性。

这个公认的群体弱势是怎样衍变成弱势的?

1969年冬天,随下父母下放农村。我们去地方距离城市并不很远,大约30公里,会有年轻人相约骑自行车去城里看电影,在小说《1966年》里,我写了这样的故事。虽然只是30公里的距离,已经听不懂两个农民聊天,他们说:“夜格夜黑儿”,意思是“昨天晚上”。

正是在那时候,看见农民的房子从屋顶到墙壁到火炕,都是黄土的。如果在路边发现半截砖头,一定有人赶紧跑过去,捡来掩在怀里。在乡村供销社,见过一个拖长辫子的瘦高老头,穿着前襟油亮的脏棉袍,他还活在清朝。

城里来的孩子个子偏高,相对见识多,敢说话,虽然是被下放,还常被乡下孩子仰望。很多农村青年最想不通的是,为什么父母把自己生在农村,而有些人就生在了城市,这不公平是谁的安排?

我们漫长的农业国历史中,远在春秋时候就有“士农工商”的提法,农民在“士”之后,排在做工的经商的之前,可见从事农业生产的重要,家有良田就是富足希望的象征,因而农民地位最稳固,并且和深厚的传统密不可分。

土地革命撼动了这一切,它有计划地轰轰烈烈地打击农民中的殷实富有者,以财产多少(有些以情感或恩怨)给农民划分等级,即“划成分”,财产多就等同于罪过多。被划成地主人家的私有田地被分给其他农民,忽然得到土地的人们尝到了从天而降的馅饼,不过,这欢快没持续多久,他们也慢慢分享到了种田人整体社会地位的不断降低,这个过程,从始到终都渗透了对传统对人性伦理的颠覆。

最显性的结果我们都看到了,整个国家重点始终向城市和工业化倾斜,人们渐渐不再珍惜土地,因为它不再单纯地能用血汗换来。

出身农村的作家阎连科有过一篇文章,写到这种落差:

在我看来,乡村和城市,永远是一种剥离。城市是乡村的向往;乡村是城市的营养。在那个年代,我的家乡很幸运是方圆几十里的一个集市中心。乡下人向往我家的那个集市;我们村人,向往着三十里外的一个县城。城里的人,向往着百里外的古都洛阳。所以,在那年代我知足于一种幸运:父母把我出生在了那个叫田湖的村庄,比出生在更为偏远的山区要好下许多。

乡村,不是那个年代的主体,不是革命的主体。那个年代,和今天的改革开放完全一样,主体乃是城市,而非乡村和十亿农民。

上世纪60年代末正是文革期间,被下放农村的干部和知青常常感觉普通农民的地位比自己还要低。

我插队村子里的车老板常说:你官家还能咋地我,一个刨地的老农,我没犯国法,不能拧着我脖儿下笆篱子吧!

“笆篱子”就是监狱。这话的意思是,唯一比农民更低下的就剩进监狱了。

在我们全家下放的地方,城里来的孩子叫农民“屯二迷糊”,“屯”是乡下,“二”和今天“二”同义,迷糊,就是懵懵懂懂,什么也不知道,什么都被蒙在鼓里,明显带贬义。

即使在“工农兵”是响当当的社会主角的时候,用侮辱性语言称呼农民也很普遍。而地主和地主子女就是生不如死了。我认识的一个地主的女儿,下地干活时候,她是全体社员的笑料。过了很久我才明白,靠充当笑料能换来一些安全感。

▍下农村就是惩罚

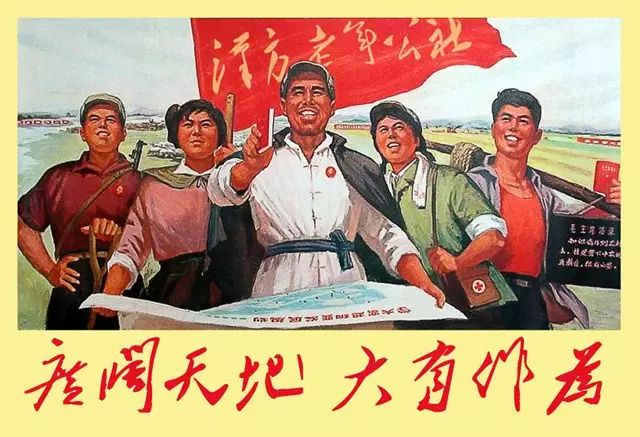

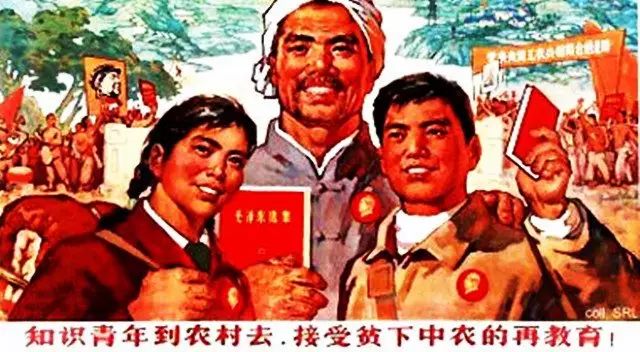

上世纪50年代末到60年代初,从对“右派”的集中惩处,到几乎全民饥饿后曾经出现的城市社区小工厂合并撤销,工人裁员遣散,最后是60年代末到70年代中后期的知青上山下乡运动,从各种条件都优越的城市发配去农村,迁出城市户籍变成一个乡下人,已经是除牢狱之灾以外,对一个人的最大的惩罚。

1974年,我第二次到农村插队时,有同学去派出所迁户口,看着警察在他们家的户口上盖迁出章,想这以后就永远变成了乡下人,当场就哭起来。

所有人都把下乡当成走上了绝路,而农民是怎么看,好像没太多人去关注,你都落魄成农民了,你怎么想一点都不重要。

阎连科在同一篇文章中这样说:

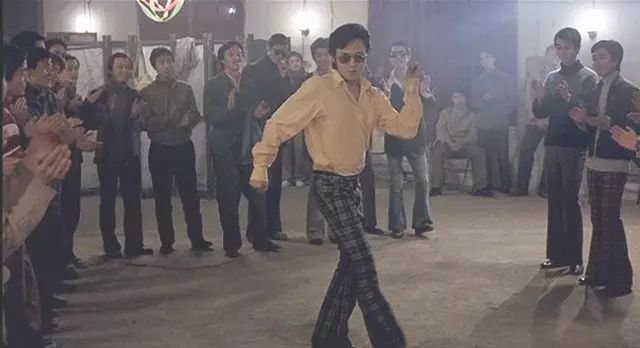

那时我小,看知青们不下地劳动,穿得光鲜干净,日子就是在村头漫步和吹笛,也就渐渐明白,乡村人是如此的低贱,而城市青年,竟是如此的高贵神仙。我不恨他们生在城市,只是无奈地暗自抱怨,自己生在了这个乡村。他们吹笛散步,指着从他们面前过去的农民,偷偷笑着说些什么。

于我最为突出的感受,就是城乡的不平等差距,因为他们的出现,证明了远远大于原有人们以为的存在,远远不只是一般的乡村对都市的向往与羡慕,还有他们来自娘胎里的对农民和乡村的一种鄙视。

因为知青们的到来,让那种子似的欲念,开始了一种莫明地膨胀。我开始渴望,有一天真的离开土地,走进城里。如同急于要从土地上逃走的贼样,我日日地瞪着双眼,盯着我面前每一天的日子。(《我的那年代》载于《七十年代》三联出版社)

在城里来的年轻人传看手抄本小说,北京知青可能找到白皮书(内部发行图书),一有抽调进城和推荐上大学的消息,他们就蠢蠢欲动的时候,几乎与世隔绝的乡下青年人心里最想的是“我们也许也能等到那一天”。

▍乡土的凋零

现在城市里,送快递的,做清洁工的,做工厂的,做餐厅的,做装修的,统称“农民工”。

我的一个学生不喜欢这个说法,他年轻爱较真,在课上讲他的观点说:叫“农民工”有歧视,应该叫“进城务工人员”。

不过,这两个称呼我读不出本质区别。一个“进城”就先定位了,你是从另一个地方来的,城市本不属于你,你是乡下人。

曾经的人们能依照自己的意愿迁徙,做官的老了,要告老还乡。做生意的赚了钱,惦记着回乡起宅子。他们始终有一个故土的观念在,那个故土可能正是他的情怀,也正是类似的情怀涌动,才给中国的乡间留下了一些古朴美丽的建筑。它们现在还在,多因为曾经贫穷,无力拆旧盖新,才被无意地保留下来,比如江苏的同里镇。

当不能自由迁移,不能任由人的意愿改换身份,农村逐渐封闭落后,信息隔绝,它被抛弃就只能是自然而然的。听说2014年在安徽有些农村,农民每年种一亩田,政府给补贴几十块,而2015年在深圳做装修的普通工人,每天的薪水是300元,木工是400元,有人一天做八小时,相当于在乡下种一年田。

尽量这样,农民工在城市里还是感觉无落脚之地,一个做泥水的装修工告诉我,他在城中村租住的房子,和一个普通城市人的洗手间差不多大小。

一直到今年夏天,还有刚考进大学的乡村学生,接到录取通知后赶紧去迁户口,把乡下户口迁到大学所在城市,他可能完全没有想过,四年挂在城市集体户口里的代价,在你的家乡,原本属于你名下的土地可能会被集体收回,外出去读了公家的大学,象征性地成了公家人,你在乡下的根就此割断,即使毕业再返回乡下,户籍只能落在镇上,你的土地不能再回来,你成了在你的出生之地里没有家的人。

而有些地方,女孩子名下根本没有土地。村干部说得直接,女的反正是要嫁出去,这种明火执仗的歧视,在中国的乡村并不稀奇。

▍哪位农村青年的情怀

我认识一个农民,他年轻时候进过城市找事做,他比同时进城的村里人胆子小,生性敏感,总觉得在城里遭白眼,常担心受骗上当挨欺负,没坚持到一年,就放弃了城市梦,重回乡下。

一晃他就不再是青年,回乡后他最重要的奔头,是看管自己的两个孩子,一丝不苟地接送他们上学读书,夜里守着一对儿女写作业,他并没把城市给自己带来的阴影投射给孩子,相反,他回乡后所做的一切都出于一个目的,把孩子供出来,离开农村。他知道不能世世代代做农民,期待下一代背叛了他和他的父辈,读书,远走高飞。

农村青年是否更爱国,应该细分这个“爱国”内部包含多少爱国以外的内容。

而情怀常常不是现实,它常常是距离现实最远的情绪,所以,现在还留在农村的少数年轻人心里究竟想的是什么,如果潜心探访,可能写出比“珍惜农村青年的朴素爱国情怀”复杂真切有血肉得多的调查报告。

我理解的情怀,自发而由衷。

平日里我们最常打交道的快递员,清洁工,菜贩,每一个都是不同的个体,并不是一个叫“乡下人”的类型群体。作为活生生的个人,他们多数有着希望被平等对待的情怀,满心渴望自由的情怀,有了这些,他才可能自觉又真诚地,炙热地去喜爱他的故土、方言、传统、儿时记忆,所有的这些,如果可以被粗泛地概括成祖国的话。

下面的话引自文章《珍稀农村青年的朴素爱国情怀》的结尾,让它做终结,看看从读书,到见世面,到独立人格,到内心蒙蔽的逻辑关系在哪?

有那么一些人,因为多读几本书、多见一些世面,就以为有了“独立人格”而贬斥农村青年、及其他一些底层群体的朴素爱国主义情怀,动不动就用把爱国主义贴上非理性、“民族主义”标签的,或许恰恰是内心被蒙蔽的表现。