在《东京物语》中,老夫妻的东京之行,虽被亲生儿女所漠视,却在寡居多年的二儿媳处收获温情。后来,老人微笑着说:“多么盛情的款待啊,让我睡在自己死去儿子的床上”,这是生者之间的温情脉脉,却一语道尽生死。

那是最好的小津安二郎,也是最好的原节子。

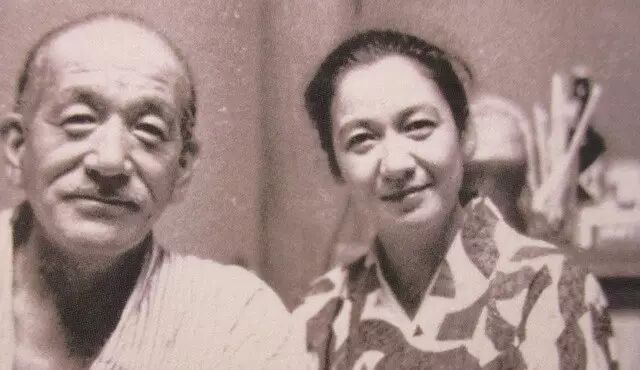

▲《东京物语》里最好的小津安二郎和原节子

年轻时,我常有彻夜煲碟之举。那时认为DVD已是最好的储存方式,浑不知几年后便资源满天飞,因此迅速淘得数千张,也从不在碟架前流连,只是随手抽个六七张,便挨个看下去。

那时偏爱悠长隽永的片子,选择晚上看,也是因为那夜凉如水的气氛恰恰与片子的铺陈契合。最早喜欢侯孝贤,尤其是《风柜来的人》。后来见到侯孝贤的一句话:“最喜欢的是《晚春》,小津四十六岁时拍的,透彻极了,厉害”,方知他那静默的长镜头承袭自小津安二郎。

小津的隽永味道,同样最适合在夜里体会。缓慢的节奏看似催眠,却总有台词让你于无声处听惊雷,突然洞悉人生中的各种温暖,当然,也会有疏离。

有一个晚上,我在碟架上顺手抽出了一张达明一派的《为人民服务演唱会》,那是一场三个多小时的盛宴,至今仍被我视作黄耀明状态最好的现场演出。可让我印象最深刻的,却是刘以达用他的破锣嗓子和一贯的走音所唱出的那首《晚节不保》。

那个晚上还属于小津安二郎的《秋日和》,依旧是简单剧情和平淡叙事,未亡人送女儿出嫁,自己留在寂寞中。饰演母亲的原节子,那年刚好40岁,纵使天生丽质,也不免有些年华老去的痕迹。她对为了陪伴自己而不愿出嫁的女儿说:“可这就是人生,我的母亲也曾经历过”,她总是一脸微笑,还带着微笑并未遮掩的一丝愁苦。一向被批“无演技”的她,只需这样静默地对着镜头,便能达到小津的要求。

在《秋日和》里,即使青春不再,原节子依旧美丽,明朗温婉。我想,在1960年,大多数《秋日和》的观众都会认为,原节子会继续演下去,没几个人会想到,那已接近她演艺生涯的尾声,不到三年后,她便会突然息影。而在那个晚上,对原节子经历尚不熟悉的我,也只是将她当成小津惯用的演员,同样未想到这一点。

可到了今天,再回想那个让我沉醉于黄耀明迷人唱腔与小津悠长镜头的夜晚时,《晚节不保》就如预兆一般。在这首歌里,林夕写道:“忘了告诉你,我的路途看不到你苍老”。

原节子这样的大美人,也是抱着“不许人间见白头”的心,不让别人见到自己的苍老吧。生于1920年的她,1935年退学从影,二战期间无法摆脱日本国内的狂热气氛,接拍了大量政治意味极浓的电影。她的演艺巅峰,在二战后才真正开启。1946年,她出演黑泽明的《我于青春无悔》,坚强独立的形象成为日本战后新女性的理想。

1949年,她与小津安二郎结缘,在《晚春》中合作,此后又出演《麦秋》、《东京物语》、《东京暮色》、《秋日和》与《小早川家之秋》等。她还与成濑巳喜男屡屡合作,包括《饭》、《娘、妻、母》和《骤雨》等。

1962年,原节子在拍完稻垣浩执导的《忠臣藏》后,突然宣布息影,到小津电影中多次出现的镰仓隐居。在之后的岁月里,她仅仅活在人们的记忆中。她一生独身,绝不复出,也不出席各种活动,仅有的露面似乎就是隐退一年后,出席小津安二郎的葬礼。甚至旧日同事和友人找她拍纪录片,她也不近人情般地拒绝。有人说,她的隐退是个谜。那么,她的逝世,也意味着这个谜永远无法解开。只是,相比这个谜,她在银幕上留下的笑容,似乎更有永恒的吸引力。

▲原节子在银幕上留下的笑容

我喜欢的迈克,曾这样描述原节子的美:“她的存在使人安心,尤其因为经过微微的惊讶,更形矜贵:是这么一个永远与环境格格不入的人,再优雅也难保不会碰伤手脚,可是不知道怎样,竟然毫不费力就与天地取得默契。明明是血肉之躯,却踏着莲台似的,凡间的七情六欲,影影绰绰罩上仙家的超然。”

“毫不费力就与天地取得默契”,这是多好的形容。这种默契多少也是大时代的默契,因为原节子的美,并非传统意义上的日本女性或说东方美,而是宽额头、大眼睛、大鼻子和大嘴巴的西洋式明艳之美。

想来,也正是因为这种五官,才使得她被阿诺德·范克相中吧。这样一个符合西方审美的女性,身穿东方式和服,在欧洲观众眼中毫不突兀,也因此成为德国在二战期间的“东方形象大使”。这当然不光彩,但二战之后,她的大转型得以成功,同样源于符合西方式的审美,那摆脱传统桎梏、闪耀着民主光辉的独立女性形象,与二战期间的形象完全相反,却让美国人惊叹。

当然,无论是德国人还是美国人,对原节子之美的认知都浮于表面。如果没有小津安二郎,原节子的微笑不会永恒。

最能展现原节子之美的当然是《东京物语》。英国电影杂志《视与听》每十年都会举办一次影史最伟大十部电影的排行,在1992年、2002年和2012年的三次评选中,它都位列前五。在《电影旬报》评选的百部伟大电影中,它也曾排名第一。它的舒缓节奏与平淡叙事,不掩内心寂寞和大时代的变迁。在它的空镜头中,日本传统家庭的分崩离析被缓缓解开,但老人们似乎并不悲切,反而坐在海边淡淡说道:“东京游览过了,热海也来过了,回去吧。”

那时的日本,正在摆脱二战阴影,经历体制转变和文化冲击。小津以影像表达各种失序与重建,以家庭的疏离表达大时代的变迁,小农式的社群生活被大都市的喧嚣取代,传统的熟人社会被西方式的市民社会取代。当然,小津最大的长处在于克制,而他作品的所有张力,几乎也都来自于克制。即使在时光流逝中,亲情渐渐疏离,老人逐渐故去,镜头仍从容安静,并适时以温暖安抚种种暗涌,化解一切的人世苍凉。

在《东京物语》中,原节子如完美化身,温婉灵秀,却未落入高大全的桎梏。而在《晚春》里,她饰演的女儿纪子笑容灿烂,浑然不知世界,不愿改变自己的生活状态,也不愿改变老父的生活状态。就在这矛盾情结中,故事走向新的生活。

这并不是原节子第一次扮演名为“纪子”的角色,小津喜欢用同一批演员,起同样的名字,讲类似的故事,而且,这些故事都发生在北镰仓——后来,那是他自己的埋骨之所,原节子的隐居之地。

在《麦秋》中,原节子的角色也叫做纪子,同样到了适婚年龄,在别人的着急和操心中,坚持着自己的选择,以至于“什么都未想就嫁过来”的大嫂也感叹她的了不起。片尾的乡间麦田,平缓安静,一如剧情。

还有我极喜欢的《小早川家之秋》,片中也有一位纪子,但这次饰演者却不是原节子,而是司叶子。不过,原节子的角色仍是轻车熟路,又是儿媳,仍然寡居,无意再嫁。这部片子的克制表达,即使在小津作品中也是一等一的。从黑白片过渡到彩色片,反倒可以看出小津对色彩的感知,明朗温暖的色调恰到好处,毫不俗艳。

有人说,小津电影中所描绘的,几乎都是重复的生活,唯一不可重复的是死亡。原节子的演技也是如此,有人因为她的重复而批评她没有演技,但小津对演员的要求就是如此。小津不喜欢大喜大悲式的表演,他曾说:“高兴就又跑又跳,悲伤就又哭又喊,那是上野动物园猴子干的事。笑在脸上,哭在心里,说出心里相反的言语,做出心里相反的脸色,这就是人,看不透”。原节子也正因为这一以贯之的克制,成为最适合小津的女演员。当她不再重复与小津合作时,所选择的便是彻底离开。

▲电影《饭》剧照,该片描述的是大阪郊区低下阶层的日常生活。

相比之下,与成濑巳喜男合作的原节子,那些多半含辛茹苦的妇女形象,既与二战时的明朗少女不同,也与黑泽明镜头里的独立女性不同,更不同于小津电影式的温婉女子。

在成濑巳喜男的《饭》里,原节子身心俱疲,眼角眉梢都是厌倦,招牌式的笑容也难遮掩平淡乏味的生活。感情在日常琐碎中消磨,甚至阴云遍布,她却只能委曲求全,一再拉低身段。成濑的冷酷不仅仅体现于电影中,也在于他无意利用原节子的笑容,并不打算使之为电影添色。

不过也正因此,才显出原节子与小津的绝配。从《晚春》中的青涩女儿到《小早川家之秋》的寡居儿媳,从黑白片到彩色片,原节子在小津镜头里的转变并非呈线性,毕竟,她在其间还演过寡母之类的角色。但笑容中的眼角细纹,眉间的爽朗或愁苦,仍是岁月见证。

这样多好,一个最好的导演,拍出你最好的时光,然后,看不到你苍老。

【注】本文原标题《我的路途看不到你苍老》